Fines météorites lumineuses et fragiles, les histoires de la très grande écrivaine japonaise Yôko Ogawa – née en 1962 à Okayama – surgissent, telles de magiques étincelles, du discret frottement entre l’imaginaire et le réel. Toujours à la limite entre le possible et l’improbable, ses textes – romans et nouvelles – participent d’un émerveillement un peu triste. Ils disent des destins souvent scellés par la solitude, mais où une rencontre, soudain, fait dévier la trajectoire des habitudes.

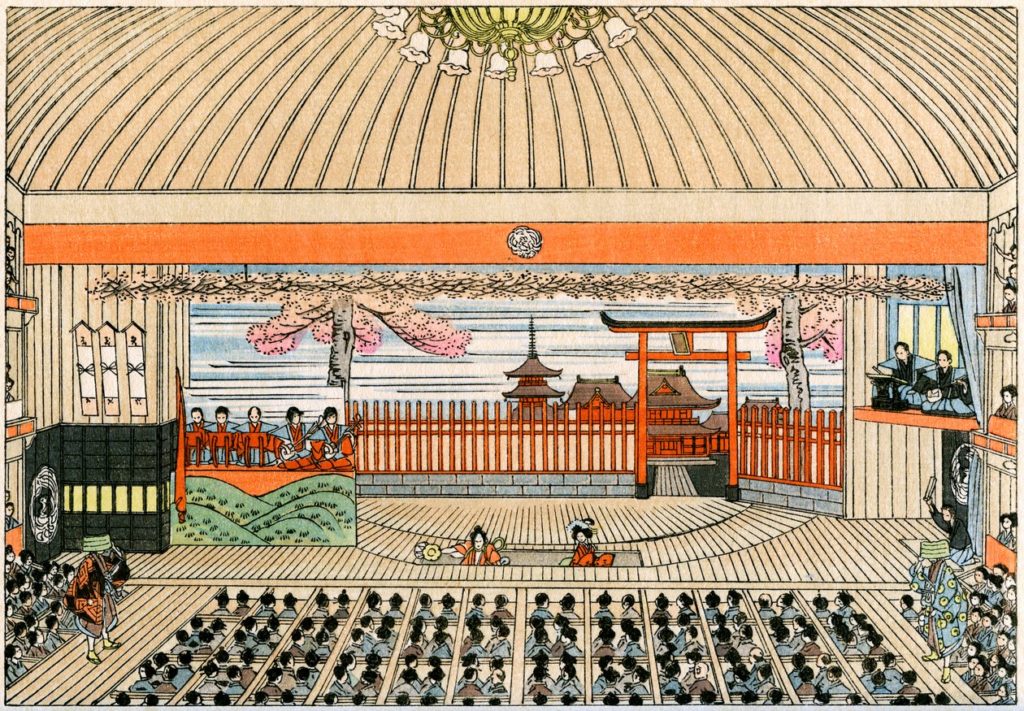

« Scènes endormies dans la paume de la main », son nouveau recueil de textes courts évolue en spirale autour du théâtre, de la représentation au sens large, mais en les abordant par la bande, côté fantasmes. Il y est question d’une « ancienne actrice » qui a écrit à la main les répliques de « La ménagerie de verre » de Tennessee Williams sur sa vaisselle. Une autre, au moment de prendre sa retraite, achète un billet pour chaque représentation – soixante-dix-neuf au total – de la comédie musicale « Les Misérables ». Une troisième, dame de compagnie, est engagée par un vieil homme très riche comme « comédienne décorative » avec pour seule mission de vivre son quotidien sur la scène d’un faux théâtre. Plus résolument étranges et dérangeants, quelques textes mettent en scène des animaux participants eux aussi de réalités incertaines.

Chez Yôka Ogawa, la richesse et la complexité s’enracinent dans une grande simplicité stylistique. Les histoires s’enchâssent ou se télescopent avec un naturel confondant, « un siège de théâtre vide ressemble à une tombe », l’imagination s’envole sur les promesses illimitées d’une jupe à fleurs. Tout semble admis, permis, évident, mais la mort souvent rôde en coulisses comme dans des rêves qui, discrètement, frôlent le cauchemar.

« Scènes endormies dans la paume de la main ». De Yôko Ogawa. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, 288 p.

« Scènes endormies dans la paume de la main ». De Yôko Ogawa. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, 288 p.

Fines météorites lumineuses et fragiles, les histoires de la très grande écrivaine japonaise Yôko Ogawa – née en 1962 à Okayama – surgissent, telles de magiques étincelles, du discret frottement entre l’imaginaire et le réel. Toujours à la limite entre le possible et l’improbable, ses textes – romans et nouvelles – participent d’un émerveillement un […]

Pourquoi et comment devient-on traducteur ? Quels sont les bonheurs et les difficultés du métier ? Ecrire un livre et traduire un roman ou un poème procèdent-ils d’un même besoin, d’un même talent ? Voilà, parmi d’autres, quelques-unes des questions abordées dans cet élégant petit ouvrage d’entretiens. « La faille du Bosphore » réunit en un vivant face-à-face la traductrice de l’hébreu Rosie Pinhas-Delpuech, par ailleurs directrice de collection chez Actes Sud et écrivaine, et le journaliste et écrivain suisse Maxime Maillard. Ces deux amoureux des mots ont fait connaissance dans le cadre du « programme Gilbert Musy », bourse attribuée en 2021 à Rosie Pinhas-Delpuech et liée à un séjour de deux mois en résidence au Château de Lavigny.

Rosie Pinhas-Delpuech, apprend-on dans « La faille du Bosphore », naît à Istanbul dans l’immédiat après-guerre. Mère germanophone, père francophone, grand-mère judéo-espagnole, elle baigne d’emblée dans une enivrante multiplicité de langues auxquelles s’ajoute le turc de la rue, puis de l’école. Sa langue maternelle ? Elle la choisit, à défaut de la recevoir en héritage, ce sera le français. Pour étudier, elle émigre en France puis s’installe en Israël, avant de revenir vivre à Paris en 1984. On lui doit notamment d’avoir accès à des auteurs comme Yaacov Shabtaï, Orly Castel-Bloom, Etgar Keret ainsi qu’aux magnifiques romans graphiques de Rutu Modan, Grand Prix du Festival d’Angoulême 2014 et récente lauréate du Grand Prix Töpffer 2023.

Dans la fabrique de la traduction

Les chapitres les plus intéressants de « La faille du Bosphore » concernent directement la traduction. Un monde que l’on connaît peu, ou mal, et dans les coulisses duquel Rosie Pinhas-Delpuech nous convie avec sa générosité coutumière. « Dans ma manière de traduire, il y a de la pensée, de la réflexion qui n’est pas discursive, explique-t-elle, c’est-à-dire qui n’est pas produite en aplomb, mais qui se déploie pendant que je fabrique le texte. » Oui, « fabrique », car pour Rosie Pinhas-Delpuech traduire est « quelque chose d’agissant », une place privilégiée qui permet de mieux comprendre comment « c’est fait », comment le sens s’agence à l’intérieur et entre les mots, comme dans une partition musicale.

Pour Rosie Pinhas-Delpuech, traduire représente donc « une activité d’écriture » à part entière. C’est d’ailleurs en passant par le détour de la traduction qu’elle a découvert le droit et le bonheur d’écrire ses propres textes, des récits qui, comme « Le typographe de Whitechapel » paru en 2021, expriment le même besoin de dire, d’éclairer et de faire chanter le monde.

Rencontre avec les auteurs :

Neuchâtel, Sens’Egaux, 2a, rue de la Côte, lundi 13 novembre 2023 à 20 h.

Lausanne, Librairie de la Louve, 3, place de la Louve, mardi 14 novembre 2023 à 18 h 30.

Genève, Le Commun, 10, rue des Vieux-Grenadiers (2e étage), « Carte blanche aux Désirables » dans le cadre de la Fureur de lire, samedi 25 novembre 2023 de 13 à 17 h.

https://www.editions-baconniere.ch

« La faille du Bosphore ». Entretiens de Rosie Pinhas-Delpuech avec Maxime Maillard sur le métier de traduire et d’écrire. La Baconnière, 116 p. En librairie le 3 novembre 2023.

« La faille du Bosphore ». Entretiens de Rosie Pinhas-Delpuech avec Maxime Maillard sur le métier de traduire et d’écrire. La Baconnière, 116 p. En librairie le 3 novembre 2023.

Pourquoi et comment devient-on traducteur ? Quels sont les bonheurs et les difficultés du métier ? Ecrire un livre et traduire un roman ou un poème procèdent-ils d’un même besoin, d’un même talent ? Voilà, parmi d’autres, quelques-unes des questions abordées dans cet élégant petit ouvrage d’entretiens. « La faille du Bosphore » réunit en un vivant face-à-face la traductrice […]

A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.

Photo: Lara Schütz