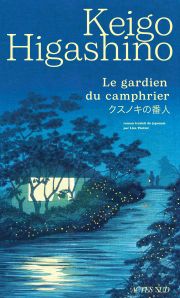

Brillant auteur de polars maintes fois récompensé, le Japonais Keigo Higashino, né en 1958 à Osaka, ne s’interdit pas d’explorer d’autres territoires. Dans « Le Gardien du camphrier », pas de meurtre, pas de cadavre, mais du mystère et de l’étrangeté à foison. Et des secrets de famille douloureux qui, à la faveur d’un événement inopiné, resurgissent au grand jour et bouleversent la destinée des personnages.

Héro de ce roman au parfum d’initiation, Reito Naoi n’a pas eu de chance. Né d’une liaison de sa mère avec un homme marié, devenu très jeune orphelin, élevé par sa grand-mère, il survit grâce à de petits boulots quand, à la suite d’un délit commis pour se venger d’une injustice, il se retrouve aux portes de la prison. C’est alors qu’intervint une tante dont il ignorait jusque-là l’existence. Elle lui propose d’arranger son affaire en échange d’un service. Il n’a rien à perdre, il accepte.

C’est ainsi que Reito Naoi devient le gardien officiel d’un vieux camphrier situé au cœur du sanctuaire Tsukisato. Mesurant quelque cinq mètres de diamètre et plus de dix mètres de haut, cet arbre centenaire est capable, selon la légende, d’exaucer les vœux et de se faire le messager des défunts. Il présente, sur son flanc, un trou dans lequel les visiteurs viennent se glisser pour prier et accomplir un rituel bien précis. Reito Naoi est chargé de les accueillir, de leur fournir des bougies et de les accompagner sur les lieux.

En quoi consiste le rituel? Il l’ignore, et sa tante refuse de le lui dévoiler. Alors qu’il aide une jeune fille déboussolée à enquêter sur le troublant comportement de son père, un habitué des lieux, Reito Naoi va peu à peu découvrir les secrets du camphrier tout en élucidant les énigmes entourant sa propre existence. Un roman aux allures de parabole, à la fois sobre et poétique et qui, comme souvent chez l’auteur, explore la terrible souffrance liée aux fractures béantes laissées dans l’existence par les tabous et les non-dits. Bref du très bon Higashino, à condition d’accepter de lâcher prise et d’oublier un temps la raison pour s’envoler sur les ailes de l’imaginaire et embrasser ainsi tout l’infini des possibles.

« Le Gardien du camphrier ». De Keigo Higashino. Traduit du japonais par Liza Thetiot. Actes Sud, 366 p.

« Le Gardien du camphrier ». De Keigo Higashino. Traduit du japonais par Liza Thetiot. Actes Sud, 366 p.

Sur un autre roman de Keigo Higashino: https://polarspolisetcie.com/keigo-higashino-eclaire-les-secrets-de-famille/

Brillant auteur de polars maintes fois récompensé, le Japonais Keigo Higashino, né en 1958 à Osaka, ne s’interdit pas d’explorer d’autres territoires. Dans « Le Gardien du camphrier », pas de meurtre, pas de cadavre, mais du mystère et de l’étrangeté à foison. Et des secrets de famille douloureux qui, à la faveur d’un événement inopiné, resurgissent […]

La littérature coréenne se révèle parfois d’une cruauté brute et d’une violence quasi-insupportable. Elle peut aussi s’avérer bouleversante d’humanité, de respect, de tendresse. « Les 8 vies d’une mangeuse de terre » de Mirinae Lee appartient à cette deuxième catégorie. Porté par un art de la narration littéralement envoûtant, ce roman complexe s’ancre, certes, dans la réalité tragique d’un pays malmené par l’histoire, mais comme pour mieux la sublimer.

Mirinae Lee est née et a grandi en Corée du Sud. Elle vit aujourd’hui à Hong-Kong et écrit en anglais. « Les 8 Vies d’une mangeuse de terre », son premier roman, s’inspire de la vie de sa grand-tante qui, comme le personnage principal du livre, avait réussi à fuir la Corée du Nord. Fiction ou réalité? Témoignage ou fantasme? Ce livre composé de huit récits, et dont les propos parfois se recoupent, laisse une place généreuse au doute et à la liberté d’interprétation du lecteur.

L’histoire commence dans une maison de retraite où travaille Lee Sae-ri, l’initiatrice d’un curieux projet: un « programme d’écriture nécrologique ». Parallèlement à ses tâches d’assistante de direction, cette femme un brin déprimée, récemment divorcée, sans enfant, « quarante-sept ans et des kilos en trop », propose aux pensionnaires de lui raconter leur vie. Encourageante, elle suggère à ceux qui peinent à le faire de la résumer en trois mots. C’est dans ce contexte d’une grande intimité qu’elle rencontre l’étonnante et troublante Madame Mook.

Esclave, terroriste, meurtrière et mère

Mook Miran est une vieille dame originale et dynamique. D’emblée, elle lance, pour se définir: « Je suis née japonaise, j’ai été nord-coréenne une bonne partie de mon existence, et maintenant je suis une Sud-Coréenne en fin de vie. » Elle ajoute aussitôt que trois mots, c’est vraiment trop peu, qu’il lui en faut d’avantage pour raconter les différentes facettes de son existence: « Esclave. Reine de l’évasion. Meurtrière. Terroriste. Espionne. Amante. Et mère ». De quoi mettre l’eau à la bouche de sa confidente. Et bien sûr du lecteur captivé et captif que nous sommes devenus dès les premières pages.

Erratique, bondissant, le roman commence en 1961, par la cinquième vie. Il se poursuit en 1938, dans le petit village de Heoguri, près de la banlieue nord de Pyongyang, avec le meurtre d’un père tyrannique et violent. Il intègre aussi cette déroutante révélation: « Je mangeais de la terre quand j’étais jeune ». Mais pas n’importe quelle terre. Et pour nous en convaincre, Mme Mook nous offre une longue, et délicieuse, description de la terre parfaite dont la « viscosité devait être celle d’un riz au jasmin cuit à la vapeur, suffisamment pâteuse pour former une cuillerée, mais assez friable pour être emportée par un souffle ».

Espionne pour gagner sa liberté

Le récit de l’exploitation sexuelle des femmes coréennes par les Japonais, puis par les Américains – terribles sévices auxquels l’héroïne parvient à survivre – représente l’un des moments les plus douloureux du livre. Mais il y est aussi question d’amour. Un amour magique, respectueux, délicat. Lumineux. Et paradoxalement basé sur la duplicité. Championne des changements de noms, jongleuse de vies, Madame Mook – comme sa fille du reste – va donc tout naturellement mettre ses talents au service du gouvernement nord-coréen et devenir espionne. Une manière comme une autre de passer de l’autre côté et, finalement de gagner sa liberté, n’obtenant « la nationalité sud-coréenne qu’une fois ses cheveux devenus gris ». Elle meurt dans la maison de retraite au Soleil-Couchant, quasi-centenaire … et la langue « couverte d’une couche de terre, tel du sucre acidulé sur un bonbon ».

« Les 8 Vies d’une mangeuse de terre ». De Mirinae Lee. Traduit de l’anglais par Lou Gonse. Phébus, 318 p.

« Les 8 Vies d’une mangeuse de terre ». De Mirinae Lee. Traduit de l’anglais par Lou Gonse. Phébus, 318 p.

La littérature coréenne se révèle parfois d’une cruauté brute et d’une violence quasi-insupportable. Elle peut aussi s’avérer bouleversante d’humanité, de respect, de tendresse. « Les 8 vies d’une mangeuse de terre » de Mirinae Lee appartient à cette deuxième catégorie. Porté par un art de la narration littéralement envoûtant, ce roman complexe s’ancre, certes, dans la réalité […]

J’aime les pas de côté. Une liberté que je m’arroge volontiers jusque dans ce blog censé prioritairement s’intéresser au polar, mais plus largement placé sous le signe généreux de la ville, de l’architecture et du regard sur le monde. Cette élasticité me permet de vous parler aujourd’hui d’un livre magnifique d’Orhan Pamuk – Prix Nobel de littérature 2006 – « Souvenirs des montagnes au loin ». Hors genres et catégories, cet ouvrage élégant propose une sélection de 200 doubles pages reproduites en fac-similé et tirées des carnets dessinés que l’écrivain turc tient depuis plus de dix ans. Relevons que ce livre est publié en avant-première en France. « En France et chez Gallimard, parce que c’est Gallimard qui a inventé la publication des journaux d’écrivains vivants, avec le « Journal » de Gide, qui reste le journal le plus célèbre », précise l’auteur dans une interview publiée sur le site de son éditeur. Précisons aussi qu’Orhan Pamuk a aujourd’hui 70 ans, l’âge de Gide à l’époque.

La peinture, un premier amour

L’attachement d’Orhan Pamuk aux arts visuels est connu. Il a souvent raconté comment, entre sept et vingt-deux ans, il pensait devenir peintre, avant d’étudier l’architecture et le journalisme, puis d’opter pour l’écriture. Cette passion fut aussi relayée, en 2012, par la création, à Istanbul, du Musée de l’innocence, conçu parallèlement à l’écriture d’un roman éponyme en forme de miroir.

« Souvenirs de la montagne au loin », lui, relève du journal et non de la fiction. Il s’agit d’un curieux projet « bilingue » puisque tout entier consacré au « bonheur de recouvrir un dessin de texte » – texte à son tour traduit ici en français. L’écrivain y évoque sa ville d’Istanbul, ses voyages, ses séjours aux Etats-Unis ou en Inde, ses rêves nocturnes, parfois le menu de ses repas, ses baignades, ses doutes et son travail d’écrivain, ses agacements quotidiens. L’image, essentiellement des paysages, ne se contente jamais d’illustrer son propos. A l’inverse, les mots et les lettres acquièrent une vie propre, une dimension esthétique en soi.

Une irrépressible frénésie de remplissage

Ces feuillets saturés de traits et de signes emmènent le lecteur dans un espace incertain qui tient à la fois de la scène de théâtre et de l’écran de cinéma, deux rectangles accolés où l’image et le texte – un peu comme dans l’art brut – cohabitent, s’ignorent, se fondent et parfois s’entredévorent comme saisis par une irrépressible frénésie de remplissage. Dans l’interview de Gallimard, Orhan Pamuk précisait aussi que ce journal a toujours été pensé dans la perspective d’une possible publication. « Je suis un auteur conscient de moi-même, précise-t-il. Je n’ai pas voulu d’un journal qui soit des mémoires ou une confession, j’ai voulu faire de ces pages un espace artistique. » Cela ne l’empêche pas d’évoquer son « programme habituel de nage », une terrible douleur à l’oreille, la prise d’un somnifère pour calmer ses « peurs existentielles les plus profondes » ou la beauté et la tendresse de sa compagne Asli Akyavas, devenue en avril 2022 sa deuxième épouse.

Illustration: ©2022, Orhan Pamuk, tous droits réservés

« Souvenirs des montagnes au loin ». Carnets dessinés d’Orhan Pamuk. Traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes. Gallimard, 392 p.

« Souvenirs des montagnes au loin ». Carnets dessinés d’Orhan Pamuk. Traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes. Gallimard, 392 p.

J’aime les pas de côté. Une liberté que je m’arroge volontiers jusque dans ce blog censé prioritairement s’intéresser au polar, mais plus largement placé sous le signe généreux de la ville, de l’architecture et du regard sur le monde. Cette élasticité me permet de vous parler aujourd’hui d’un livre magnifique d’Orhan Pamuk – Prix Nobel […]

A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.

Photo: Lara Schütz