La littérature coréenne se révèle parfois d’une cruauté brute et d’une violence quasi-insupportable. Elle peut aussi s’avérer bouleversante d’humanité, de respect, de tendresse. « Les 8 vies d’une mangeuse de terre » de Mirinae Lee appartient à cette deuxième catégorie. Porté par un art de la narration littéralement envoûtant, ce roman complexe s’ancre, certes, dans la réalité tragique d’un pays malmené par l’histoire, mais comme pour mieux la sublimer.

Mirinae Lee est née et a grandi en Corée du Sud. Elle vit aujourd’hui à Hong-Kong et écrit en anglais. « Les 8 Vies d’une mangeuse de terre », son premier roman, s’inspire de la vie de sa grand-tante qui, comme le personnage principal du livre, avait réussi à fuir la Corée du Nord. Fiction ou réalité? Témoignage ou fantasme? Ce livre composé de huit récits, et dont les propos parfois se recoupent, laisse une place généreuse au doute et à la liberté d’interprétation du lecteur.

L’histoire commence dans une maison de retraite où travaille Lee Sae-ri, l’initiatrice d’un curieux projet: un « programme d’écriture nécrologique ». Parallèlement à ses tâches d’assistante de direction, cette femme un brin déprimée, récemment divorcée, sans enfant, « quarante-sept ans et des kilos en trop », propose aux pensionnaires de lui raconter leur vie. Encourageante, elle suggère à ceux qui peinent à le faire de la résumer en trois mots. C’est dans ce contexte d’une grande intimité qu’elle rencontre l’étonnante et troublante Madame Mook.

Esclave, terroriste, meurtrière et mère

Mook Miran est une vieille dame originale et dynamique. D’emblée, elle lance, pour se définir: « Je suis née japonaise, j’ai été nord-coréenne une bonne partie de mon existence, et maintenant je suis une Sud-Coréenne en fin de vie. » Elle ajoute aussitôt que trois mots, c’est vraiment trop peu, qu’il lui en faut d’avantage pour raconter les différentes facettes de son existence: « Esclave. Reine de l’évasion. Meurtrière. Terroriste. Espionne. Amante. Et mère ». De quoi mettre l’eau à la bouche de sa confidente. Et bien sûr du lecteur captivé et captif que nous sommes devenus dès les premières pages.

Erratique, bondissant, le roman commence en 1961, par la cinquième vie. Il se poursuit en 1938, dans le petit village de Heoguri, près de la banlieue nord de Pyongyang, avec le meurtre d’un père tyrannique et violent. Il intègre aussi cette déroutante révélation: « Je mangeais de la terre quand j’étais jeune ». Mais pas n’importe quelle terre. Et pour nous en convaincre, Mme Mook nous offre une longue, et délicieuse, description de la terre parfaite dont la « viscosité devait être celle d’un riz au jasmin cuit à la vapeur, suffisamment pâteuse pour former une cuillerée, mais assez friable pour être emportée par un souffle ».

Espionne pour gagner sa liberté

Le récit de l’exploitation sexuelle des femmes coréennes par les Japonais, puis par les Américains – terribles sévices auxquels l’héroïne parvient à survivre – représente l’un des moments les plus douloureux du livre. Mais il y est aussi question d’amour. Un amour magique, respectueux, délicat. Lumineux. Et paradoxalement basé sur la duplicité. Championne des changements de noms, jongleuse de vies, Madame Mook – comme sa fille du reste – va donc tout naturellement mettre ses talents au service du gouvernement nord-coréen et devenir espionne. Une manière comme une autre de passer de l’autre côté et, finalement de gagner sa liberté, n’obtenant « la nationalité sud-coréenne qu’une fois ses cheveux devenus gris ». Elle meurt dans la maison de retraite au Soleil-Couchant, quasi-centenaire … et la langue « couverte d’une couche de terre, tel du sucre acidulé sur un bonbon ».

« Les 8 Vies d’une mangeuse de terre ». De Mirinae Lee. Traduit de l’anglais par Lou Gonse. Phébus, 318 p.

« Les 8 Vies d’une mangeuse de terre ». De Mirinae Lee. Traduit de l’anglais par Lou Gonse. Phébus, 318 p.

La littérature coréenne se révèle parfois d’une cruauté brute et d’une violence quasi-insupportable. Elle peut aussi s’avérer bouleversante d’humanité, de respect, de tendresse. « Les 8 vies d’une mangeuse de terre » de Mirinae Lee appartient à cette deuxième catégorie. Porté par un art de la narration littéralement envoûtant, ce roman complexe s’ancre, certes, dans la réalité […]

« L’Arbre de Judas » de Michalis Makropoulos – né à Athènes en 1965 – est un petit roman à la fois simple, complexe et profond. Rédigé dans un style sobre, dense, presque hypnotique, il épouse la dérive d’Ilias, un homme qui a tout perdu, son travail, sa femme, le goût de vivre et de se battre. A 53 ans, fin novembre, notre « héros » décide de quitter la capitale et sa famille – il a deux filles – pour retourner vivre auprès de sa mère, dans son village natal de Delvinaki, sur les hauteurs de l’Epire, à la frontière entre la Grèce et l’Albanie. Là, il ne fait rien, ou pas grand-chose. Il fréquente les cafés, retrouve un ami d’autrefois, fume, marche beaucoup, réfléchit. Et brusquement, presque à son insu, il renoue avec une dignité qu’il croyait perdue.

Cette exigence, cette intransigeance même ressurgissent quand une jeune femme est assassinée, près du village. Albanaise, Adela Meidani faisait, semble-t-il, le commerce de ses charmes. Elle avait 21 ans. Elle a été retrouvée dans la neige, « déchiquetée ». La police découvre rapidement un potentiel assassin, un bouc émissaire bien commode. Ilias, lui, pense avoir vu les vrais coupables. Il n’a dès lors plus qu’une obsession: les démasquer pour rendre justice à la jeune morte et lui permettre de trouver la paix.

Bien qu’il tourne autour d’un crime et de sa résolution, « L’Arbre de Judas » n’est pas un roman noir. Il tient davantage du conte, de la parabole. Une histoire triste mais pas désespérée, le récit d’une possible réconciliation avec soi-même. « Le passé était une peau morte qui bouchait ses pores. Dans la solitude enneigée de la montagne, il s’arrachait cette peau morte. Les pores s’ouvraient et l’osmose se produisait. Rien, désormais, n’était plus discordant. »

« L’Arbre de Judas ». De Michalis Makropoulos. Traduit du grec par Clara Nizzoli. Agullo, Agullo court, 132 p.

« L’Arbre de Judas ». De Michalis Makropoulos. Traduit du grec par Clara Nizzoli. Agullo, Agullo court, 132 p.

« L’Arbre de Judas » de Michalis Makropoulos – né à Athènes en 1965 – est un petit roman à la fois simple, complexe et profond. Rédigé dans un style sobre, dense, presque hypnotique, il épouse la dérive d’Ilias, un homme qui a tout perdu, son travail, sa femme, le goût de vivre et de se battre. […]

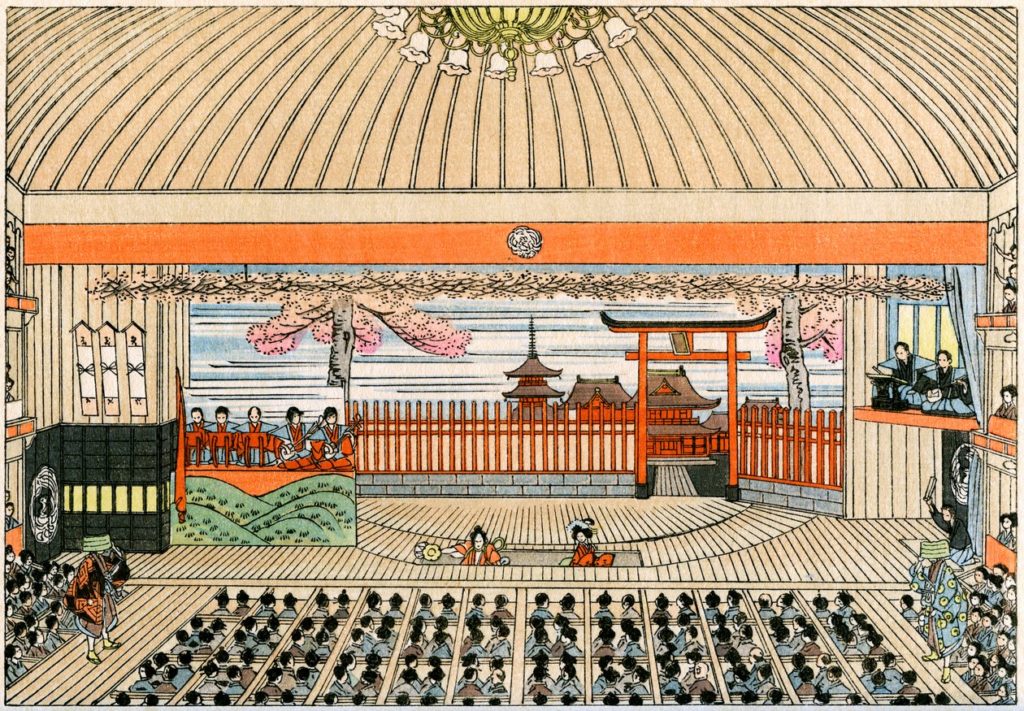

Fines météorites lumineuses et fragiles, les histoires de la très grande écrivaine japonaise Yôko Ogawa – née en 1962 à Okayama – surgissent, telles de magiques étincelles, du discret frottement entre l’imaginaire et le réel. Toujours à la limite entre le possible et l’improbable, ses textes – romans et nouvelles – participent d’un émerveillement un peu triste. Ils disent des destins souvent scellés par la solitude, mais où une rencontre, soudain, fait dévier la trajectoire des habitudes.

« Scènes endormies dans la paume de la main », son nouveau recueil de textes courts évolue en spirale autour du théâtre, de la représentation au sens large, mais en les abordant par la bande, côté fantasmes. Il y est question d’une « ancienne actrice » qui a écrit à la main les répliques de « La ménagerie de verre » de Tennessee Williams sur sa vaisselle. Une autre, au moment de prendre sa retraite, achète un billet pour chaque représentation – soixante-dix-neuf au total – de la comédie musicale « Les Misérables ». Une troisième, dame de compagnie, est engagée par un vieil homme très riche comme « comédienne décorative » avec pour seule mission de vivre son quotidien sur la scène d’un faux théâtre. Plus résolument étranges et dérangeants, quelques textes mettent en scène des animaux participants eux aussi de réalités incertaines.

Chez Yôka Ogawa, la richesse et la complexité s’enracinent dans une grande simplicité stylistique. Les histoires s’enchâssent ou se télescopent avec un naturel confondant, « un siège de théâtre vide ressemble à une tombe », l’imagination s’envole sur les promesses illimitées d’une jupe à fleurs. Tout semble admis, permis, évident, mais la mort souvent rôde en coulisses comme dans des rêves qui, discrètement, frôlent le cauchemar.

« Scènes endormies dans la paume de la main ». De Yôko Ogawa. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, 288 p.

« Scènes endormies dans la paume de la main ». De Yôko Ogawa. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, 288 p.

Fines météorites lumineuses et fragiles, les histoires de la très grande écrivaine japonaise Yôko Ogawa – née en 1962 à Okayama – surgissent, telles de magiques étincelles, du discret frottement entre l’imaginaire et le réel. Toujours à la limite entre le possible et l’improbable, ses textes – romans et nouvelles – participent d’un émerveillement un […]

« Au ras du sol » est le journal peu ordinaire d’un écrivain qui l’est encore moins. Singulier, courageux, l’Israélien Dror Mishani se distingue en effet par sa posture pacifiste, son honnêteté intellectuelle, ses choix de vie exigeants, et jusque dans ses doutes et son désarroi. Auteur talentueux de très bons polars, traducteur – de Roland Barthes notamment, professeur à l’université de Tel-Aviv, il se trouvait dans un festival de littérature policière à Toulouse quand se sont produits les massacres du 7 octobre 2023.

Fallait-il rentrer d’urgence ou faire venir sa famille? Difficile, à distance, de saisir ce qui se passe et sa gravité. L’écrivain consulte sa femme Marta qui, Polonaise et catholique, n’a ni grandi ni été éduquée en Israël, et donc « ne connaît pas la terreur constitutive de l’âme juive ». Il cherche des conseils avisés auprès son frère Ariel qui a servi au Liban et fait ses périodes de réserve dans les renseignements intérieurs, le fameux Shabak. Il finit par monter dans le premier avion enfin disponible où il commence à rédiger mentalement un article contre le déclenchement d’une guerre qu’il redoute totale. II y préconise de prendre le temps de panser et de penser avant toute chose. Il insiste sur l’importance de « ne pas raser, ne pas écraser. Ne pas se venger ». Car il est évident, ajoute-t-il, « que le mal causé dans cette enclave détruite ou affamée nous reviendra en pleine face, décuplé, dans un, deux ou cinq ans. »

De retour à Tel-Aviv, Dror Mishani commence à comprendre que le monde d’avant-hier n’existe plus. Et que, dans ce contexte, son article est devenu quasiment inaudible, voire « impensable ». Mais comment continuer à écrire en temps de guerre? A la demande de l’hebdomadaire suisse « Das Magazin », il entreprend de rédiger le journal de cette période terrifiante. Ce texte est destiné à une publication en fin d’année, mais Dror Mishani poursuit sa démarche jusqu’en avril 2024, dans l’idée d’en faire un livre. Que l’on découvre aujourd’hui,

Jusque-là, Dror Mishani, bientôt quinquagénaire, n’avait pas été un diariste régulier même si – ironie du destin – il avait dirigé au printemps 2023 à l’université de Tel-Aviv un atelier d’écriture portant sur la rédaction d’un journal. Scrutant à son tour son quotidien sans le bouclier parfois confortable de la fiction, il s’y montre généreux, complexe, minutieux, n’hésitant pas, dans des passages en italique, à revenir avec humour sur une information passée sous silence ou un détail signifiant. Il incruste aussi dans cette relation du présent des rêves, des souvenirs de jeunesse – notamment sa douloureuse expérience de l’armée, une brève nouvelle et même un projet de roman. Tout en avouant son amour pour les sucreries, en particulier pour le chocolat, Dror Mishani imagine un monde où Israéliens et Palestiniens régleraient leur interminable conflit par un concours de poésie. Et parallèlement, tout au long de ce journal, cherchant « refuge dans la lecture des catastrophes des autres », il cite généreusement Natalia Ginzburg puis s’immerge dans l' »Iliade » et le « Livre d’Ezéchiel ». Avant de conclure, effrayé, dans une note entre parenthèses: « Et si la Bible, que tu lis tous les matins, était une partie du problème? »

« Au ras du sol. Journal d’un écrivain en temps de guerre ». De Dror Mishani. Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz. Gallimard, 164 p.

« Au ras du sol. Journal d’un écrivain en temps de guerre ». De Dror Mishani. Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz. Gallimard, 164 p.

« Au ras du sol » est le journal peu ordinaire d’un écrivain qui l’est encore moins. Singulier, courageux, l’Israélien Dror Mishani se distingue en effet par sa posture pacifiste, son honnêteté intellectuelle, ses choix de vie exigeants, et jusque dans ses doutes et son désarroi. Auteur talentueux de très bons polars, traducteur – de Roland Barthes […]

Il est des découvertes précieuses et rares comme celles que nous valent les nouvelles traductions. « Une fratrie » de Brigitte Reimann fait partie de ces surprises-là. Grâce à la traductrice Françoise Toraille et aux Editions Métailié, le lecteur non germanophone peut s’aventurer aujourd’hui dans l’univers magistral et envoûtant de l’une des plus importantes écrivaines est-allemandes. Est-allemandes, oui, car née en 1933 à Burg, cette grande dame des lettres a passé l’essentiel de sa vie en RDA. Elle y est morte en 1973 d’un cancer, à 50 ans, laissant un grand roman inachevé, « Franziska Linkerhand ».

« Fratrie » – qui nous est offert aujourd’hui dans le texte original grâce à une récente découverte du manuscrit que l’on croyait perdu – était paru en 1963 dans une version censurée par la Stasi. L’ouvrage n’en suscita pas moins de vives discussions tant à l’Est qu’à l’Ouest. L’écrivaine l’avait terminé en 1961, quelques mois avant la construction du mur de Berlin. Consacré à la tragédie des familles fracturées par la division de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, ce roman intense, engagé, parfois drôle, reçut en 1965 le prix Heinrich Mann.

Pour incarner cette souffrance mais aussi l’espoir de voir triompher les valeurs portées par la RDA, l’auteure a choisi une sorte d’alter ego magnifique, Elisabeth Arendt, 24 ans. Alors que cette dernière vient d’apprendre que son frère préféré, Uli, envisage de passer à l’Ouest, la jeune femme se souvient de toutes les années partagées avec ce complice adoré. Elle évoque aussi l’arrivée des Russes, le lieutenant blond et maigre venu de Kiev qui vécut un temps chez eux et qui préparait du chachlick sur un feu allumé dans la buanderie. Elle nous parle enfin du courage de ses parents acceptant sans broncher les privations, le changement et les nouvelles tâches qui leur sont imparties.

Audacieuse, lucide, altruiste mais rebelle aux absurdités administratives du nouveau régime, Elisabeth, dite Betsy, travaille comme peintre dans un combinat – un « groupe d’entreprises d’un même domaine de production coopérant en vue d’un meilleur rendement », nous apprend le glossaire à la fin du livre – dans le but d’amener la culture aux ouvriers. Bien que profondément convaincue par sa tâche, elle refuse de se soumettre au diktat du réalisme socialiste imposé par le Parti et revendique le droit à une certaine subjectivité. Il en résulte, dans le roman, un débat animé sur l’art qui, à l’époque, ne fut pas du goût des censeurs.

Dans un style à la fois lyrique et rugueux, poétique et nerveux, par instant presque saccadé, Brigitte Reimann donne à voir autant qu’à lire sa perception de cette Allemagne nouvelle. Outre de petits morceaux de paysages, elle nous offre une véritable galerie de portraits saisissants. Il y a Uli, bien sûr, le frère à l’imagination si fertile, puis Joachim, l’amoureux ennuyeux mais si doux et rassurant, enfin le brigadier Lukas, travailleur intègre féru d’histoire de l’art, un homme qui aime Botticelli et Raphaël. Même la Stasi y fait une brève apparition sous les traits d’un inconnu dont le « visage était celui du jeune homme bien comme il faut d’à côté« . Tout en mentionnant avec cynisme que certaines personnes les appellent aussi la main noire, il reproche à la jeune femme d’avoir créé un groupe réactionnaire dans le cercle des peintres amateurs de l’usine. Le roman ensuite se termine, ou presque, avec une interrogation terrible et prémonitoire sortie de la bouche du frère prêt à l’exil, mais contraint d’y renoncer: « Quel Etat est-ce donc que celui où la sœur dénonce son frère? »

« Une fratrie « . De Brigitte Reimann. Traduit de l’allemand par Françoise Toraille. Postface par Nicole Bary. Editions Métailié, 182 p.

« Une fratrie « . De Brigitte Reimann. Traduit de l’allemand par Françoise Toraille. Postface par Nicole Bary. Editions Métailié, 182 p.

Il est des découvertes précieuses et rares comme celles que nous valent les nouvelles traductions. « Une fratrie » de Brigitte Reimann fait partie de ces surprises-là. Grâce à la traductrice Françoise Toraille et aux Editions Métailié, le lecteur non germanophone peut s’aventurer aujourd’hui dans l’univers magistral et envoûtant de l’une des plus importantes écrivaines est-allemandes. Est-allemandes, […]

Voilà un roman plein d’humour, et qui pourtant n’est pas drôle. « Biotope », de la grande auteure israélienne Orly Castel-Bloom (née en 1960 à Tel-Aviv) serait même plutôt tragique et désespéré. Son narrateur, Joseph Shimel – un presque frère du Joseph de Kafka, comme le suggère la quatrième de couverture – nous fait le récit dépassionné d’une dérive et d’un confinement tout à la fois individuel et sociétal. Solitaire, doté d’un regard d’entomologiste doublé d’une fragilité naïve – celle des enfants qui n’ont pas eu de mère, ou trop peu, il a pour partenaire privilégié la ville, avec sa rumeur obsédante et sa circulation tonitruante. Une sorte de bouchon quasi permanent qu’il observe depuis la fenêtre du premier étage de son immeuble situé boulevard du Roi Saül, « à cinquante mètres à l’est de la rue Ibn Gvirol », et tout près d’un nouveau gratte-ciel de luxe à façade de verre noir surgit de terre il y a quelques années.

Dépassionné, comme sonné par l’existence, Joseph n’est pourtant pas indifférent. Après avoir scruté l’incessant ballet des autobus, son regard s’attarde souvent sur les marginaux, toxicos et autres SDF, qui squattent le trottoir d’en face avec leurs tics, leurs obsessions et leur détresse. Il leur donne des surnoms – l’Equerre, Casquette-flottante, le Surchargé ou le Marcheur – les croise et parfois leur parle lors de ses sorties quotidiennes avec son chien Foxy, un « pseudo-teckel, explique-t-il, que j’ai adopté après avoir été licencié de mon travail de lecteur non titulaire au département de français de l’université de Tel-Aviv. »

A défaut d’un futur prometteur, Joseph a donc un passé qui aurait pu l’être. Un passé à plus d’un titre lié à la France. D’abord par sa mère Monique, protestante huguenote née en 1945 en Normandie. Ensuite pas une thèse de doctorat au sujet des plus prometteurs, « La nourriture, la gastronomie et les restaurants dans La Comédie humaine de Balzac », un énorme travail de recherche et de rédaction, mais qui n’a jamais abouti. Enfin, alors qu’il n’a plus d’argent, c’est encore de la France, plus précisément d’Arromanches, qui lui arrive le salut sous forme d’un héritage inespéré. Sauf que l’on n’échappe pas à son destin et celui de Joseph semble indéfectiblement aspiré par le malheur. Comme celui d’Israël, penserez-vous peut-être. Il est évident que, dans ce roman subtil, plein de d’humanité, et qui fut publié en hébreu en 2022, les analogies et les métaphores possibles ne manquent pas pour qui souhaite les chercher.

« Biotope ». D’Orly Castel-Bloom. Traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech. Actes Sud, 248 p. Prix Transfuge du meilleur roman israélien – 2025.

« Biotope ». D’Orly Castel-Bloom. Traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech. Actes Sud, 248 p. Prix Transfuge du meilleur roman israélien – 2025.

Voilà un roman plein d’humour, et qui pourtant n’est pas drôle. « Biotope », de la grande auteure israélienne Orly Castel-Bloom (née en 1960 à Tel-Aviv) serait même plutôt tragique et désespéré. Son narrateur, Joseph Shimel – un presque frère du Joseph de Kafka, comme le suggère la quatrième de couverture – nous fait le récit dépassionné […]

A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.

Photo: Lara Schütz