Visiter le Japon en lisant « Le fil de l’espoir » de Keigo Higashino est un grand bonheur. Et une chance dont j’ai bénéficié. Le thé d’orge glacé, le poisson grillé, le riz arrosé d’un mélange d’igname râpé, d’œuf cru et de soja, même la gare d’Ueno où s’arrête le Shinkansen – le TGV nippon – emprunté par l’un des enquêteurs, tout y prend une épaisseur inédite. Mais rassurez-vous, le dernier polar du grand auteur japonais peut aussi se déguster bien au chaud depuis chez soi.

Avec une tasse de thé vert, toutefois, car les livres de Keigo Higashino se revendiquent d’un temps long. Ils cultivent joyeusement l’erreur et l’errance, valorisent le doute, n’hésitent pas à chercher un sens à ce qui apparemment n’en a pas, bref mettent à mal certains clichés trop vite associés au Japon. Dans ce nouveau roman, Keigo Higashino reste par ailleurs fidèle à la figure complexe et mystérieuse de l’inspecteur Kaga Kyōichirō. Affecté désormais au commissariat de secteur de l’avenue Meguro-dōri, il est le supérieur de son ami et cousin Matsumiya Shūhei.

Un père et une demi-sœur inconnus

Or voilà que ce dernier se retrouve au centre de l’une des deux énigmes qui servent d’armature au récit. Il vient de recevoir, d’une inconnue, un appel qui pourrait bouleverser son existence. Le père de cette femme, qui est mourant, a reconnu Matsumiya comme son fils. Un choc pour ce dernier qui croyait son père décédé depuis longtemps. Son cousin Kaga tombe lui aussi des nues. Interrogée à son tour, sa propre mère se réfugie dans le silence. Le jeune policier se retrouve donc bien seul face à l’une des enquêtes les plus douloureuses de sa carrière: le mystère de son origine.

Matsumiya n’a toutefois pas beaucoup de temps à consacrer à sa vie privée. Le devoir – son travail – l’appelle sur une autre enquête. Une femme a été sauvagement assassinée dans le quartier de Jiyūgaoka. Hanazuka Yayoi y tenait un salon de thé fort apprécié pour la qualité de son accueil et de ses pâtisseries. Ironie de l’affaire, elle a été tuée par le couteau à lame longue et très pointue qu’elle utilisait pour couper les gâteaux mousseline.

Un cambriolage qui a mal tourné ? Peu probable, car rien n’a été dérobé. Une jalousie, une rancœur ? Cette fringante quinquagénaire semblait aimée de tous. Paradoxalement alertés par cette pluie d’éloges, Matsumiya et Kaga commencent à fouiller dans son passé. Ils s’interrogent sur les sentiments d’un habitué, l’un des rares hommes à fréquenter régulièrement le salon de thé. L’ex-mari de Yayoi, brusquement resurgi dans sa vie, semble lui aussi suspect. Le lecteur, élégamment mis sur la piste par l’auteur, possède un peu d’avance sur les enquêteurs. Sans forcément parvenir à mettre des mots et des noms sur ses intuitions, il se doute instinctivement – un thème cher à Keigo Higashino – que derrière cette mort inexpliquée se cache un autre secret de famille évadé du silence forcé dans lequel il avait été verrouillé.

Mais la vérité est-elle forcément bonne à dire, surtout quand il s’agit de paternité ? Pour révéler la vérité au sujet d’un crime, la police a-t-elle le droit de dévoiler le secret d’un tiers ? Comme toujours, Keigo Higashino préfère l’ouverture des questions à la clôture des affirmations. Sa réponse, une réponse, il nous la réserve pour la toute fin. Délicatement. En cadeau.

« Le fil de l’espoir ». De Keigo Higashino. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, coll. « Actes noirs », 364 p.

« Le fil de l’espoir ». De Keigo Higashino. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, coll. « Actes noirs », 364 p.

Visiter le Japon en lisant « Le fil de l’espoir » de Keigo Higashino est un grand bonheur. Et une chance dont j’ai bénéficié. Le thé d’orge glacé, le poisson grillé, le riz arrosé d’un mélange d’igname râpé, d’œuf cru et de soja, même la gare d’Ueno où s’arrête le Shinkansen – le TGV nippon – emprunté […]

Par les temps qui courent et le vent de folie dominant, il est particulièrement judicieux de se souvenir du passé. L’histoire, la grande histoire, se retrouve donc tout naturellement au cœur de nombreux polars publiés récemment. L’Islandais Arnaldur Indridason, lui, n’a pas attendu ce déferlement nostalgique pour en faire la pâte de ses récits. Depuis près de trente ans, c’est le passé, en particulier celui de son pays, qui d’une manière ou d’une autre sert de socle à ses romans.

Avec « Les lendemains qui chantent », sixième volet des enquêtes du policier retraité Konrad, c’est du côté de la guerre froide et des années 1970 qu’il choisit d’emmener son lecteur. Une époque trouble à plus d’un titre, où l’on assiste à un curieux trafic de Lada d’occasion avec l’Union soviétique, où les gens qui ont le cœur à gauche peuvent se révéler des espions à la solde de Moscou tandis que d’autres, déçus par la fameuse promesse des « lendemains qui chantent », choisissent au contraire de se mettre au service des Américains.

Dans ce roman, comme toujours chez Indridason, c’est du présent que démarre la traque aux fantômes. Et comme souvent chez lui, il y est question d’un homme disparu depuis des décennies dont le cadavre soudain refait surface – ici dans une sorte de grotte étroite aménagée pendant la guerre. Cet homme, le fidèle lecteur d’Indridason l’a déjà croisé. Il s’agit de Skafti Timoteus Hallgrimsson dont le prétendu meurtrier avait été condamné à une lourde peine après avoir reconnu, sous la pression, avoir jeté son corps dans la mer. Or il se trouve que le responsable de cette enquête bâclée n’était autre que Leo, un collègue et grand ami de Konrad qui, à l’époque, avait assisté à l’interrogatoire. Et qui, pris de remords, réendosse sans hésiter ses vêtements d’enquêteur.

A partir de cette pelote d’interrogations et d’indices finement crochetée, Arnaldur Indridason élabore un récit à l’architecture complexe dont il dénoue un à un les fils avec une malice de joueur d’échecs. Sortant de sa réserve, il se permet aussi de jeter sur la Russie un regard sévère et désabusé qui renvoie directement à la situation actuelle. Pourquoi son peuple ne se bat-il pas avec plus d’ardeur pour vivre dans une vraie démocratie et avoir le droit de penser librement, s’interroge l’un de ses personnages. Pourquoi ne brise-t-il pas ses chaînes? Pourquoi supporte-il cet enfer depuis des siècles, de génération en génération. Alors l’homme, un Russe de passage à Reykjavik, tristement reconnaît: « Nous ne connaissons rien d’autre. Nous ne savons pas faire autrement. C’est à croire que la terreur et l’oppression coulent dans nos veines. »

« Les lendemains qui chantent ». D’Arnaldur Indridason. Traduit de l’islandais par Eric Boury, Editions Métailié, Noir, 326 p.

« Les lendemains qui chantent ». D’Arnaldur Indridason. Traduit de l’islandais par Eric Boury, Editions Métailié, Noir, 326 p.

Sur un autre livre d’Arnaldur Indridason: https://polarspolisetcie.com/les-noires-obsessions-darnaldur-indridason/:

Par les temps qui courent et le vent de folie dominant, il est particulièrement judicieux de se souvenir du passé. L’histoire, la grande histoire, se retrouve donc tout naturellement au cœur de nombreux polars publiés récemment. L’Islandais Arnaldur Indridason, lui, n’a pas attendu ce déferlement nostalgique pour en faire la pâte de ses récits. Depuis […]

Le nouveau polar de Simone Buchholz? Un poème en prose, un récit fractionné superbe et triste autour de « quelqu’un qui contemple en même temps son passé, son présent et son avenir, qui est prisonnier de tout, de l’avant, du maintenant et de l’après-demain ». Un roman comme toujours un peu étrange et très travaillé, sobrement, tout naturellement, baptisé « River Clyde ».

La personne en question, les fans de l’autrice allemande l’ont reconnue, c’est la procureure Chastity Riley, dite Chas, l’héroïne hirsute de ses romans précédents situés à Hambourg. En congé forcé à la suite d’une prise d’otages qui a mal tourné et qui s’est terminée avec la mort d’un collègue et ami, cette rousse fantasque et un brin déjantée se laisse peu à peu dépérir. Au grand dam de son coéquipier, le séduisant, ténébreux et à sa manière amoureux Ivo Stepanovic, ainsi que de ceux qui travaillaient avec elle et qui se retrouvent eux aussi traumatisés par le drame.

Or voilà que le salut, du moins temporaire, arrive. Par le biais d’une lettre envoyée à Chas de Glasgow. Il y est question d’une maison léguée par une tante qui vient de décéder. Cette occasion de changer d’air tombe à pic. Notre enquêtrice sort de sa léthargie, saute dans un avion pour l’Ecosse et part sur les traces de sa famille et de ses racines. Parallèlement, fidèle aux codes du polar plus classique, une partie du roman se poursuit à Hambourg où les policiers Stepanovic et Calabretta cherchent à coincer les auteurs d’une série d’incendies criminels, et meurtriers.

Contre-poids aux bars bien-aimés du quartier hambourgeois de Sankt Pauli, Glasgow, son fleuve, ses pubs accueillent généreusement notre exilée funambule. Elle se saoule à la bière et au whisky en écoutant Johnny Cash. Elle y croise l’homme qui avait tant aimé sa tante Eliza et lui assure que « même avec un cœur transpercé, tu peux parcourir le monde, il en sortira juste une autre sorte d’amour ». Dans sa vieille bagnole, il l’accompagne ensuite dans le sud des Highlands pour découvrir la maison. Un paysage à la fois « incroyablement beau et incroyablement terrifiant » pour revisiter son passé et finir par envisager la possibilité d’un futur.

« River Clyde » – où le fleuve lui aussi devient un personnage – est un roman du deuil sur lequel on peut embarquer avec ses propres tristesses et désillusions pour une traversée de la douleur sans anesthésie ni calmant. Un voyage qui paradoxalement fait du bien, qui clôt avec subtilité la série consacrée à la procureure Chastity tout en nous suggérant que, la plupart du temps, « ce sont les nuits qui sont les meilleurs jours ».

« River Clyde ». De Simone Buchholz. Traduit de l’allemand par Claudine Layre. L’Atalante, collection Fusion, 222 p.

« River Clyde ». De Simone Buchholz. Traduit de l’allemand par Claudine Layre. L’Atalante, collection Fusion, 222 p.

Sur d’autres livres de Simone Buchholz:

https://polarspolisetcie.com/nuit-de-crystal-a-hambourg/

https://polarspolisetcie.com/romeo-et-juliette-a-breme/

https://polarspolisetcie.com/prise-dotages-dans-un-hotel-de-hambourg/

Le nouveau polar de Simone Buchholz? Un poème en prose, un récit fractionné superbe et triste autour de « quelqu’un qui contemple en même temps son passé, son présent et son avenir, qui est prisonnier de tout, de l’avant, du maintenant et de l’après-demain ». Un roman comme toujours un peu étrange et très travaillé, sobrement, tout […]

Marin Ledun est un Français qui aime parfois situer ses polars dans un cadre lointain. Après le Nigeria dans « Free Queens » (lire: https://polarspolisetcie.com/au-nigeria-biere-et-prostitution-font-bon-menage/), c’est aux Marquises qu’il dépose ses valises et son âme. Soyons honnête, même en lui faisant confiance, on craignait un peu le caractère artificiel de ce nouveau parachutage. Dès ses premières pages, « Henua » (qui signifie la terre natale en marquisien) toutefois nous rassure. Marin Ledun aborde avec un tel respect cette terre, cette langue et cette culture qui l’émerveillent qu’il déjoue les pièges des clichés et de l’exotisme de pacotille. Alors, certes, les descriptions de lieux et de paysages sont un peu trop nombreuses et systématiques pour être naturelles, on sent aussi le besoin de faire et de dire vrai. Rien à voir cependant avec ces polars biberonnés à Wikipédia qui régulièrement nous inondent.

Fort habilement, Marin Ledun inscrit d’ailleurs son regard et son statut d’étranger au cœur même de son roman. Il le fait à travers les ambivalences et les questionnements de son personnage principal, Tepano Morel, né d’une mère marquisienne et d’un père français. Ce jeune lieutenant de gendarmerie a grandi et s’est formé en métropole avant d’être muté à Papeete, à Tahiti. Dépêché aux Marquises pour enquêter sur un meurtre, il débarque pour la première fois de sa vie sur la terre de ses ancêtres. Il y est accueilli et secondé par la sous-lieutenante Poerava Wong, responsable de la brigade territoriale autonome de Nuku Hiva. Seul bémol, cette jeune femme dynamique et volontaire avait été une amie très proche de la victime, ce qui n’est pas sans poser problème.

Une femme trop belle et trop libre

La morte s’appelait Paiotoka O’Connor. Elle avait 28 ans, un enfant autiste qu’elle élevait seule, et des moyens de subsistance précaires. Décédée des suites d’une blessure à la tête, elle a été retrouvée à proximité du lieu-dit Terre rouge, au sud de l’île, par un chasseur de chèvres sauvages. D’une fascinante beauté, cette femme était aussi très libre, ce qui n’était pas sans engendrer jalousies et malentendus. Cherchant à découvrir son ou ses meurtriers, Tepano Morel va peu à peu prendre conscience qu’entre petits et grands trafics, vivre aux Marquises peut être rude et cruel.

Parallèlement à cette première enquête, Tepano Morel profite de son séjour aux Marquises pour renouer avec ses origines. Il retrouve différents témoins qui ont connu sa mère aujourd’hui décédée et commence peu à peu à comprendre les raisons du silence qu’elle a toujours gardé sur un passé tragiquement hanté par le spectre des essais nucléaires français en Polynésie. Une dénonciation des effets délétères du colonialisme où l’on reconnaît bien le caractère engagé de l’auteur et sa volonté de dénoncer les abus des puissants quels qu’ils soient.

Ce militantisme avoué n’a toutefois rien d’austère. Tandis que son personnage multiplie les rencontres et les entretiens, Marin Ledun s’amuse à brouiller les pistes et à multiplier les potentiels coupables. Il en profite aussi pour nous offrir un amusant clin d’œil en glissant dans la bibliothèque d’un maraîcher marquisien cultivateur de paka (cannabis) deux livres de Simone Buchholz, une excellente auteure de polars allemande. Pas de doute, en plus d’être un écrivain talentueux, Marin Ledun est un lecteur exigeant!

Marin Ledun est l’un des auteurs invités à la 21e édition du festival Quais du Polar qui se tient du 4 au 6 avril à Lyon. https://quaisdupolar.com/

« Henua ». De Marin Ledun. Gallimard, Série noir, 416 p.

« Henua ». De Marin Ledun. Gallimard, Série noir, 416 p.

Marin Ledun est un Français qui aime parfois situer ses polars dans un cadre lointain. Après le Nigeria dans « Free Queens » (lire: https://polarspolisetcie.com/au-nigeria-biere-et-prostitution-font-bon-menage/), c’est aux Marquises qu’il dépose ses valises et son âme. Soyons honnête, même en lui faisant confiance, on craignait un peu le caractère artificiel de ce nouveau parachutage. Dès ses premières pages, […]

Même en Ecosse, les beaux jours finissent par arriver. Mais pour Harry McCoy, l’enquêteur écorché vif d’Alan Parks, pas question d’en profiter. Dans « Mourir en juin », sixième volume d’une série articulée autour des mois de l’année et située dans les années 1970 (lire: https://polarspolisetcie.com/mccoy-un-flic-qui-a-peur-du-sang/ et https://polarspolisetcie.com/un-printemps-detonant-a-glasgow/), une fois encore la guerre des gangs menace, la corruption gangrène jusqu’à la police et les cadavres se succèdent. Des clochards, en l’occurrence. Voilà qui touche particulièrement notre inspecteur en chef lui-même issu des bas-fonds de Glasgow et abandonné enfant par un père alcoolique qui vit aujourd’hui – ou plutôt survit, et de plus en plus mal – dans la rue.

Qui peut bien en vouloir à de telles épaves? Pas de doute en effet, après plusieurs morts suspectes, la cruelle vérité s’impose. Il s’agit bien d’homicides. Ces hommes sont morts après avoir bu un liquide frelaté. Redoutant à chaque fois de se retrouver face au cadavre de son père, McCoy interroge tous ceux qui, de près ou de loin, fréquentent ces déshérités humiliés et déchus. Une descente aux enfers dont le lecteur ressort un peu sonné et comme à chaque fois fasciné par la façon dont l’écrivain Alan Parks parvient à marier la présence quasi physique d’une ville hyperviolente et l’ambivalence paradoxale et fragile de son héros toujours à deux pas de basculer dans l’illégalité et l’alcool.

« Pour une fois, Glasgow était gai », ironise Alan Parks dans « Mourir en juin ». La réalité, on l’a vu, l’est beaucoup moins. D’autant que McCoy et son fidèle acolyte Wattie ont été délocalisés au commissariat de Possil dans le cadre d’une prétendue restructuration de la police de Glasgow – nous vous laisserons en découvrir la vraie raison. « Le commissariat de Possil était presque neuf, il datait de moins d’un an, mais il n’avait pas fallu longtemps pour que ses salles d’interrogatoire ressemblent à celles de tous les autres commissariats de la ville. Une salle nue, une table métallique, quatre chaises boulonnées au sol et deux néons dans des cages de fil de fer au plafond. Ça sentait le tabac froid et la sueur rance », décrit l’auteur avec une précision chirurgicale. Dans ce contexte déprimant, les deux policiers, malmenés par leurs nouveaux collègues, vont comme toujours mener de front plusieurs enquêtes imbriquées. Il y est notamment question de la disparition d’un jeune enfant, dont il n’existe nulle trace et qui peut-être n’existe pas. Un bambin dont le père ne serait autre que le sulfureux révérend West, le pasteur de l’inquiétante Eglise des souffrances du Christ! Bref, un polar parfaitement réussi, empathique, complexe, et machiavélique à souhait!

« Mourir en juin ». D’Alan Parks. Traduit de l’anglais par Olivier Deparis. Rivages/Noir, 366 p.

Même en Ecosse, les beaux jours finissent par arriver. Mais pour Harry McCoy, l’enquêteur écorché vif d’Alan Parks, pas question d’en profiter. Dans « Mourir en juin », sixième volume d’une série articulée autour des mois de l’année et située dans les années 1970 (lire: https://polarspolisetcie.com/mccoy-un-flic-qui-a-peur-du-sang/ et https://polarspolisetcie.com/un-printemps-detonant-a-glasgow/), une fois encore la guerre des gangs menace, la […]

Après « Que le meilleur gagne » (https://polarspolisetcie.com/un-machiavelique-compte-a-rebours/) écrit à quatre mains et paru l’an dernier, le Norvégien Jørn Lier Horst nous revient en solo, et en pleine forme. « Le dossier 1569 » se révèle même plus machiavélique que jamais dans son art de multiplier les fausses pistes et d’aligner des preuves trop parfaites pour être crédibles. Pour le reste, comme toujours sobre, précis, et riche de son expérience d’ancien inspecteur de police, l’écrivain, né en 1970 dans le sud de la Norvège, reste fidèle à la ville côtière de Larvik pour, cette fois-ci, nous convier au cœur de l’été scandinave.

Situation plutôt inédite, l’inspecteur William Wisting est en vacances. Il commence à prendre de l’âge et connaît quelques problèmes de santé. Pour se maintenir en forme, il compte donc minutieusement ses pas, s’efforce de boire de l’eau et tond consciencieusement sa pelouse. Parallèlement, il ne peut toutefois s’empêcher de se tenir discrètement informé des affaires en cours. Et les choses basculent quand il reçoit, dans sa propre boîte, une lettre anonyme. Le voilà revenu, officieusement et en franc-tireur, sur le sentier de la guerre aux affaires mal ou non résolues.

La missive contient une simple feuille pliée en quatre sur laquelle est inscrite une succession de chiffres: 12-1569/99. Qu’il s’agisse du numéro d’un dossier ne fait pas de doute pour qui connaît les protocoles en usage dans la police. Le cas en question remonte à juillet 1999 et avait été traité par un collègue. Une jeune fille, Tone Vaterland, avait été assassinée après être allée se baigner en rentrant à vélo du travail. L’ancien petit ami de la victime avait été rapidement désigné coupable. Trop rapidement? C’est en tout cas ce que suggèrent d’autres lettres anonymes qui lui parviennent et renvoient à un meurtre similaire survenu quelques années plus tard. Une enquête, cette fois-ci, placée sous la responsabilité de Wisting.

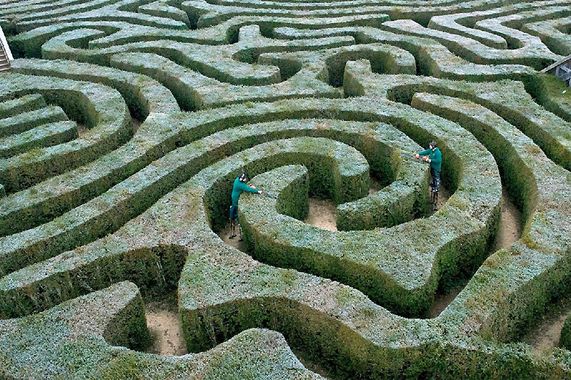

« Quand on rouvre des affaires anciennes, il se passe toujours des choses imprévues », constate l’un des personnages du roman. Une complexité que l’auteur met en scène avec talent. Entremêlant les temporalités et multipliant les points de vue, il élabore un véritable labyrinthe de pistes diaboliquement entremêlées. Parallèlement à cet enchaînement en cascade de suppositions, de vérités tronquées et de mensonges, il initie son héros aux nouvelles techniques d’investigation et l’entraîne jusqu’aux Etats-Unis pour interroger un potentiel suspect. De quoi rendre accro le lecteur le plus flegmatique. Pas de doute, Jørn Lier Horst est un tout grand du polar nordique!

« Le dossier 1569 ». De Jørn Lier Horst. Traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier. Gallimard, Série noire, 438 p.

« Le dossier 1569 ». De Jørn Lier Horst. Traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier. Gallimard, Série noire, 438 p.

Après « Que le meilleur gagne » (https://polarspolisetcie.com/un-machiavelique-compte-a-rebours/) écrit à quatre mains et paru l’an dernier, le Norvégien Jørn Lier Horst nous revient en solo, et en pleine forme. « Le dossier 1569 » se révèle même plus machiavélique que jamais dans son art de multiplier les fausses pistes et d’aligner des preuves trop parfaites pour être crédibles. Pour […]

A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.

Photo: Lara Schütz