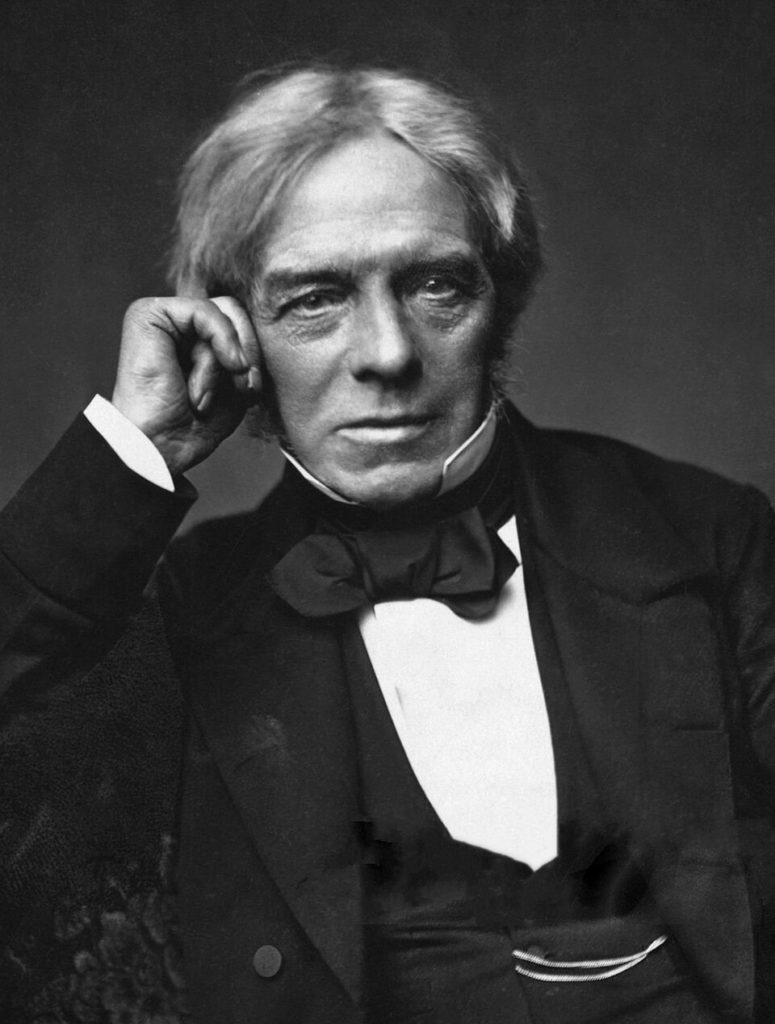

Dans « Le Laboratoire des ombres », rien n’est vrai. Ou plus précisément, l’essentiel du roman relève de la fiction. D’ailleurs même le nom de son auteur, David S. Khara (né en 1969 à Bourges, établi depuis de nombreuses années en Bretagne), n’est qu’un pseudonyme. Au cœur de l’intrigue, toutefois, le lecteur le plus blasé découvre avec bonheur et curiosité un personnage parfaitement réel, Michael Faraday. A la fois modeste, pacifiste et très pieux, cet illustre physicien et chimiste britannique fut à l’origine de découvertes révolutionnaires sur l’électricité et le magnétisme. Dans ce polar historique au parfum de roman d’espionnage, il va se retrouver, bien malgré lui, à l’origine d’un déferlement inouï de violence et de cruauté. Un scénario nerveux servi avec une plume alerte et un goût certain pour les descriptions d’atmosphères et de lieux.

Nous voici donc à Londres, dans le quartier de Pall Mall, le 22 avril 1841. Un homme est assassiné en pleine nuit alors qu’il sort d’une maison de jeu. Edward Wilcox était copiste. Contre rémunération, il avait été chargé par un inquiétant inconnu de reproduire fidèlement le contenu d’un carnet provisoirement « emprunté » à Michael Faraday. Apprenant la nouvelle, le ministère des affaires étrangères craint le pire. Tombés dans des mains malveillantes et criminelles, les découvertes du scientifique pourraient conduire au pire. L’habile Ashton, un agent secret doté d’un incroyable pouvoir de métamorphose, est chargé de faire toute la lumière sur l’affaire.

Après bien des rebondissements, et quelques combats épiques, notre enquêteur, dont la véritable identité en sidérera plus d’un, parvient avec l’aide de Faraday à déjouer un attentat qui aurait pu déboucher sur une guerre – d’où le sous-titre du livre « Embraser le monde ». Le grand marionnettiste de cette monstrueuse vengeance reste cependant introuvable. Pour connaître la suite, David S. Khara nous donne d’ores et déjà rendez-vous dans un deuxième volume. Qui démarre en octobre 1841…dans l’Atlantique Nord. Patience!

David S. Kahra sera le parrain du concours de nouvelles adulte 2026 organisé dans le cadre du festival Quais du polar qui se tient à Lyon du 3 au 5 avril.

« Le Laboratoire des ombres. Embraser le monde ». De David S. Khara. Editions Maison Pop, 296 p.

« Le Laboratoire des ombres. Embraser le monde ». De David S. Khara. Editions Maison Pop, 296 p.

Dans « Le Laboratoire des ombres », rien n’est vrai. Ou plus précisément, l’essentiel du roman relève de la fiction. D’ailleurs même le nom de son auteur, David S. Khara (né en 1969 à Bourges, établi depuis de nombreuses années en Bretagne), n’est qu’un pseudonyme. Au cœur de l’intrigue, toutefois, le lecteur le plus blasé découvre avec […]

Après avoir revisité les grandes affaires criminelles américaines, les Editions 10/18 explorent le true crime à la française. Les principes de la collection restent les mêmes: un livre par région basé sur un fait réel, un regard documentaire avec une touche littéraire, la collaboration avec un organe de presse. Le partenariat, cette fois-ci, s’est fait avec Libération, dont des journalistes prêtent leur plume et leur talent d’enquêteur à la rédaction des ouvrages.

La seconde fournée de cette série française – les livres sont publiés par deux – vient de sortir. Dans « Le Berceau vide », Sylvain Chazot interroge avec doigté le mystère qui entoura l’assassinat d’une femme et de deux enfants dans l’Aveyron, en février 2000. Plus politique, et peut-être plus surprenant, « Le Gang de Roubaix » nous emmène dans le Nord. Subtil et passionnant, ce récit-analyse signé Stéphanie Maurice tente de mieux cerner la raison et le but d’une série de braquages spectaculairement violents perpétrés en 1996 au nom d’Allah. Si vous faites partie des sceptiques du true crime ou si devez choisir, c’est pour ce dernier qu’il faut opter.

Petit rappel des faits. Au matin du 29 mars 1996, rue Henri-Carrette à Roubaix, un assaut du Raid – unité d’élite de la police française – tourne au massacre. Cernés dans leur planque, armés de kalachnikovs et de pistolets mitrailleurs, les gangsters préfèrent mourir plutôt que se rendre. D’autres membres de la bande tentent de s’enfuir en voiture vers la Belgique. Le nom du groupe semble tout trouvé. On parle désormais du gang de Roubaix.

Quelles sont les motivations de ces dix hommes qui, depuis plusieurs semaines, multiplient les attaques à l’arme de guerre et faisant un mort? Certains agitent déjà le drapeau du GIA, de l’Algérie et du terrorisme islamiste. Les journalistes locaux et les enquêteurs sont sceptiques. Christophe Caze (le fondateur du gang) et Lionel Dumont (son lieutenant) sont en effets des enfants de la région qui se sont radicalisés sur le front en Bosnie. Caze sera abattu le jour même de l’assaut du Raid, sur l’autoroute près de Courtrai. Dumont s’évanouit dans la nature et n’est arrêté qu’en 2003 à Munich. Il prétend s’être pris pour une sorte de Robin des Bois. Il sera condamné à 25 ans de prison.

Mettant ses pas dans ceux des policiers, Stéphanie Maurice – correspondante de Libération dans les Haut-de-France – retricote toute l’affaire, réalise de passionnants portraits des protagonistes et s’immisce dans les différents procès, dont le dernier s’est tenu trente ans après les faits. De ce dossier-fleuve, elle tire un récit passionnant et précis où l’ombre et la lumière toutefois s’invitent naturellement dans le débat dès qu’il s’agit d’esquisser une possible vérité.

Nord: « Le Gang de Roubaix ». De Stéphanie Maurice. Editions 10/18, 216 p.

Nord: « Le Gang de Roubaix ». De Stéphanie Maurice. Editions 10/18, 216 p.

A lire également:

Aveyron: « Le Berceau vide ». De Sylvain Chazot. Editions 10/18, 224 p.

Aveyron: « Le Berceau vide ». De Sylvain Chazot. Editions 10/18, 224 p.

Après avoir revisité les grandes affaires criminelles américaines, les Editions 10/18 explorent le true crime à la française. Les principes de la collection restent les mêmes: un livre par région basé sur un fait réel, un regard documentaire avec une touche littéraire, la collaboration avec un organe de presse. Le partenariat, cette fois-ci, s’est fait […]

Drôle, mais jamais facile ou racoleur, intelligent, documenté et fort bien écrit, ce court roman d’Hélène Couturier – 224 pages – se déguste comme une viennoiserie fine. Il y est beaucoup question de peinture, en particulier cubaine, de l’incroyable beauté de certains hommes, du désir et de la jalousie, d’un certain mal-être également. Polar oblige, « Un Homme raisonnable » compte aussi un meurtre, qui tombe particulièrement mal. Il s’accompagne d’une enquête policière rondement menée, couronnée par une superbe pirouette du destin. Enfin, au cœur de cette intrigue ballottée par des vents contraires, se débat un homme plutôt raisonnable – si l’on en croit le titre et sa femme – mais qui, de fait, ne l’est pas véritablement.

Cet homme s’appelle Orso Orsini, un Corse pur sucre établi à Paris. Son fils adoré l’a « abandonné » pour s’engager dans l’humanitaire en Somalie. Profondément déprimé et angoissé, sortant en retard de chez sa dentiste trop bavarde, il croise par hasard dans la rue un « inconnu magnifique ». « C’était un homme qu’on ne pouvait pas ne pas remarquer, sauf à être rivé à l’intérieur de soi! Grand, mais pas immense, athlétique, mais pas surdimensionné. Un pas chaloupé, des pommettes hautes, nettes, comme taillées, une bouche immense, des yeux étirés. » Bref, une merveille!

Orso ne peut s’empêcher de se retourner pour l’admirer. Il constate alors que cet homme beau comme un Dieu se rend précisément dans l’immeuble qui abrite l’atelier de sa femme Montse, spécialisée dans la copie d’œuvres d’art. Intrigué, il le suit, découvre que l’un et l’autre non seulement se connaissent mais qu’ils partagent à l’évidence une certaine complicité. Orso en déduit qu’ils sont amants. Comme hypnotisé, il se met à suivre « le trophée », ainsi le surnomme-t-il, dans Paris.

Peu après, l’homme en question, un marchand d’art cubain, est assassiné. Une nouvelle énigme qui s’ajoute aux nombreuses incertitudes parsemant astucieusement, et malicieusement, ce polar. Car Hélène Couturier – première femme française à avoir été publiée dans la collection Rivages/noir en 1996 – privilégie la suggestion et le non-dit. Avec une grande élégance, elle parvient à installer l’intrigue sans dévoiler toutes ses cartes. Au lecteur d’enquêter et de picorer çà et là des indices pour compléter le récit.

« Un Homme raisonnable ». D’Hélène Couturier. Rivages/noir, 224 p.

« Un Homme raisonnable ». D’Hélène Couturier. Rivages/noir, 224 p.

Drôle, mais jamais facile ou racoleur, intelligent, documenté et fort bien écrit, ce court roman d’Hélène Couturier – 224 pages – se déguste comme une viennoiserie fine. Il y est beaucoup question de peinture, en particulier cubaine, de l’incroyable beauté de certains hommes, du désir et de la jalousie, d’un certain mal-être également. Polar oblige, […]

Neige, givre et froidure de l’hiver. Voilà un polar parfaitement dans l’air du temps. Au sens propre comme au sens figuré. Internet et ses usagers occupent en effet une large place dans « L’autre enquête » de Jørn Lier Horst. Après « Faux-semblant » cosigné avec Thomas Enger et paru en août dernier en français, l’écrivain norvégien nous revient seul et en grande forme, se souvenant comme toujours, et avec à propos, qu’il fut policier dans une autre vie. Quand il précise: « On reste plus concentré en petit comité. Le dialogue revêt une dimension plus intime, plus profonde. On augmente les chances que son interlocuteur livre des détails qu’il garde normalement pour lui, en particulier sur les situations familiales. » Cela sonne juste. On peut lui faire confiance. Il sait de quoi il parle.

La disparue investiguait sur un meurtre

Toujours curieux et pétri d’humanité, l’inspecteur William Wisting est une fois encore au rendez-vous. Pour notre plus grand plaisir. A Larvik, son fief, la situation semble plutôt calme en ce début décembre quand il reçoit l’étrange mail d’une inconnue. Son objet: « Demande concernant un possible incident ou accident ». Son auteure, une certaine Michelle Norris, qui vit en Australie, s’inquiète d’être sans nouvelles depuis huit jours d’une jeune Norvégienne de 32 ans dont elle a fait la connaissance sur un forum en ligne. Mais dont elle ignore la véritable identité.

Ce forum, Michelle Noris l’a elle-même créé pour enquêter discrètement et à distance sur le meurtre de Ruby Thompson, son amie d’enfance. Cette touriste australienne a été assassinée le 16 avril précédent à Sant Joan de Palamós, en Espagne. Les investigations de la police de la province de Gérone n’ont rien donné. Pour pallier cette absence de résultats, elle a donc décidé de faire appel aux témoignages, aux photographies et aux diverses compétences des internautes. Et la jeune Norvégienne, dans sa dernière contribution, y annonçait avoir peut-être trouvé quelque chose d’intéressant.

Une double enquête

Wisting ne tarde pas à s’impliquer lui aussi dans cette affaire. Il est conforté dans sa décision par une triste découverte: Astri Arctander – le nom de la jeune Norvégienne – est retrouvée morte dans la neige près de Larvik, non loin d’un fourgon abandonné immatriculé en Espagne. Plausibles ou relevant de la pure spéculation complotiste, les révélations, les suspicions et les fausses pistes se multiplient parallèlement sur le forum. Face à ce climat un brin délétère, Wisting, qui dispose d’informations inédites, décide de se rendre en Espagne pour vérifier ses soupçons et tenter – oui, apparemment ce n’est pas si aisé! – de collaborer avec les enquêteurs catalans.

Multiples dialogues, descriptions brèves et efficaces, Jørn Lier Hortst n’est pas ce qu’on pourrait appeler un styliste. Il excelle en revanche dans l’art de construire des intrigues complexes à partir de thématiques à chaque fois différentes. « L’autre enquête », en l’occurrence, scrute et questionne le pouvoir des images. En l’absence de preuves concrètes et tangibles, et face au silence de la police locale, ce sont en effet les photographies – souvent postées par les internautes – qui jouent un rôle clé dans le développement des recherches. Et ce sont encore des photos, les tirages manquants d’un album de famille, qui vont mettre Wisting sur la piste du véritable assassin. Quant au lecteur, bénéficiant tout à la fois de l’enquête officielle et de l’enquête officieuse, il finit par en savoir plus que les uns et les autres. Un statut inédit, et à vrai dire passablement jouissif.

« L’autre enquête ». De Jørn Lier Horst. Traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier. Gallimard, coll. Série Noire, 446 p. En librairie le 2 janvier 2026.

« L’autre enquête ». De Jørn Lier Horst. Traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier. Gallimard, coll. Série Noire, 446 p. En librairie le 2 janvier 2026.

Parution simultanée de « Le dossier 1569 », de Jørn Lier Horst, en Folio policier. https://polarspolisetcie.com/jorn-lier-horst-seme-le-doute-avec-malice/.

Neige, givre et froidure de l’hiver. Voilà un polar parfaitement dans l’air du temps. Au sens propre comme au sens figuré. Internet et ses usagers occupent en effet une large place dans « L’autre enquête » de Jørn Lier Horst. Après « Faux-semblant » cosigné avec Thomas Enger et paru en août dernier en français, l’écrivain norvégien nous revient […]

Quand Giancarlo De Cataldo parle de mafias et de trafics illicites, on peut lui faire confiance. Magistrat à la cour de Rome, parallèlement écrivain, essayiste et scénariste, il connaît son sujet sur le bout de la loi. C’est ainsi qu’en 2002, retraçant quinze ans de méfaits commis par une bande de truands romains, il signait un magistral et désormais historique « Romanzo criminale » adapté peu après au cinéma. Vingt ans plus tard, toujours avec le même panache mais par un autre biais, il revient sur ce thème malheureusement toujours actuel dans un roman sensible et triste, « La Suédoise ».

Situé à Rome en pleine pandémie de Covid, sobre et nerveux, le récit s’articule autour du destin d’une jeune fille de la banlieue déshéritée devenue dealeuse un peu malgré elle. Centrée sur cette personnalité riche et troublante, cette fiction nourrie du réel souligne dans la foulée que « les choses changent, même dans le milieu criminel » et que le marché de la drogue fonctionne aujourd’hui différemment d’autrefois, certaines zones étant tenues par des mafias importées, notamment par des clans albanais. L’auteur rappelle également qu’alors que les citoyens normaux vivaient confinés, la pègre, elle, continuait à travailler et à faire la fête, profitant même largement de la situation pour s’enrichir.

Grande, mince et blonde, Sharo – alias la Suédoise – s’était bien juré de se tenir à l’écart de tout acte délictueux. Pour vivre et faire vivre sa mère invalide, cette jeune femme pétillante d’intelligence, de curiosité et d’audace cumule les petits boulots précaires et parfois humiliants. Mais voilà qu’un jour, au cœur de la pandémie, son petit ami se fait renverser par une voiture. Pour l’aider, elle accepte à contre-cœur de livrer une bouteille de « Gina » – du GHB appelé aussi drogue du violeur – à un prince homosexuel plutôt bel homme, qui vit entouré de sa « cour » dans un palais du Centre-Ville. Prix du colis: cinq mille euros. Entre ce quinquagénaire étrange et doux et la jeune femme séduite par sa gentillesse et son éducation se tisse une relation ambigüe, vaguement malsaine. Le début d’un engrenage, le point de départ de l’irrésistible ascension de Sharo dans le monde du crime.

La Suédoise parviendra-t-elle à renoncer au bien-être que lui procurent le pouvoir et l’argent? Le lecteur sait d’emblée qu’il n’en est rien. Cela ne l’empêche pas de suivre avec une empathie amicale les diverses péripéties de cette jeune femme peu ordinaire qui a décidé de combattre à armes égales avec les hommes. Et sur leur propre terrain.

« La Suédoise ». De Giancarlo De Cataldo. Traduit de l’italien par Anne Echenoz. Editions Métailié, 240 p.

« La Suédoise ». De Giancarlo De Cataldo. Traduit de l’italien par Anne Echenoz. Editions Métailié, 240 p.

Quand Giancarlo De Cataldo parle de mafias et de trafics illicites, on peut lui faire confiance. Magistrat à la cour de Rome, parallèlement écrivain, essayiste et scénariste, il connaît son sujet sur le bout de la loi. C’est ainsi qu’en 2002, retraçant quinze ans de méfaits commis par une bande de truands romains, il signait […]

« Le Mal. Chant de D’arco I » d’Antonio Moresco est une rareté, un vrai délice de liberté et d’inventivité créatrice. Ce thriller métaphysique – comme le désigne la critique – présente toutefois quelques faiblesses. Après un départ flamboyant, le récit par moments s’enlise dans une logorrhée répétitive et obsessionnelle qui frise la saturation. On tutoie l’ennui. Dans la dernière partie, heureusement, l’auteur retrouve son punch, renoue avec l’urgence et l’incandescence du début. Ces quelques « défauts » n’entament donc pas l’intérêt de ce roman, la première incursion dans le noir d’un des grands auteurs italiens contemporains, un écrivain qui, né en 1947 à Mantoue, a connu dans sa jeunesse aussi bien le séminaire que la lutte révolutionnaire.

Premier volet d’une trilogie, « Le Mal » commence par une révélation choc du personnage principal: « Je m’appelle D’Arco et je suis un flic mort. » Détail aggravant, et passablement déconcertant, notre héros, bien que retraité de la vie, est toujours en poste, « affecté depuis trois ans au commissariat central de la ville des morts ». Malgré son corps couturé de cicatrices et ses yeux devenus blancs, il mène une existence relativement normale dans cette cité hypermoderne et fébrile, une pépinière de rues et de routes hérissée de gratte-ciel, de centres commerciaux et de chantiers. Un environnement calqué sur le nôtre, à une nuance près. S’il l’on prête l’oreille et que l’on sait écouter, on y entend la nuit des voix déchirant le silence, un chant lent et doux comme une berceuse, le chant des enfants morts.

Chargé par un mystérieux personnage de découvrir l’origine et la cause de cette hécatombe d’enfants, D’Arco se lance dans une croisade littéralement donquichottesque. Epaulé par un tout jeune complice devenu muet à la suite des sévices qu’il a subis, il retourne dans la ville des vivants pour tenter d’arrêter le massacre et châtier les coupables. Armé jusqu’aux dents, il multiplie les opérations spectaculaires, mais arrive toujours trop tard. Les enfants sont déjà morts.

« Le Mal » se présente donc comme une parabole, ou un conte, sur le bien, le mal, la vie, la mort, et même l’amour. Avec la complicité du lecteur, Antonio Moresco s’approprie malicieusement les codes du roman noir pour mieux les détourner. Il nous offre ainsi, sur trois pages, la liste de tous les clichés du genre que l’on ne trouvera pas dans son roman, qu’il s’agisse de descriptions minutieuses de l’horreur, du « catalogue des dernières nouveautés en matière de balistique » ou des différents modèles de pistolets-mitrailleurs. Cela n’empêche pas son héros de réclamer au commissariat de la ville des vivants une longue liste d’armes à mettre à sa disposition. Dont une arbalète avec visée infrarouge, un couteau, une dague et … un petit canon.

« Le Mal. Chant de D’arco I ». D’Antonio Moresco. Traduit de l’italien par Laurent Lombard. Les éditions du Chemin de fer, 288 p. En librairie le 7 novembre 2025.

« Le Mal. Chant de D’arco I ». D’Antonio Moresco. Traduit de l’italien par Laurent Lombard. Les éditions du Chemin de fer, 288 p. En librairie le 7 novembre 2025.

« Le Mal. Chant de D’arco I » d’Antonio Moresco est une rareté, un vrai délice de liberté et d’inventivité créatrice. Ce thriller métaphysique – comme le désigne la critique – présente toutefois quelques faiblesses. Après un départ flamboyant, le récit par moments s’enlise dans une logorrhée répétitive et obsessionnelle qui frise la saturation. On tutoie l’ennui. […]

A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.

Photo: Lara Schütz