Fines météorites lumineuses et fragiles, les histoires de la très grande écrivaine japonaise Yôko Ogawa – née en 1962 à Okayama – surgissent, telles de magiques étincelles, du discret frottement entre l’imaginaire et le réel. Toujours à la limite entre le possible et l’improbable, ses textes – romans et nouvelles – participent d’un émerveillement un peu triste. Ils disent des destins souvent scellés par la solitude, mais où une rencontre, soudain, fait dévier la trajectoire des habitudes.

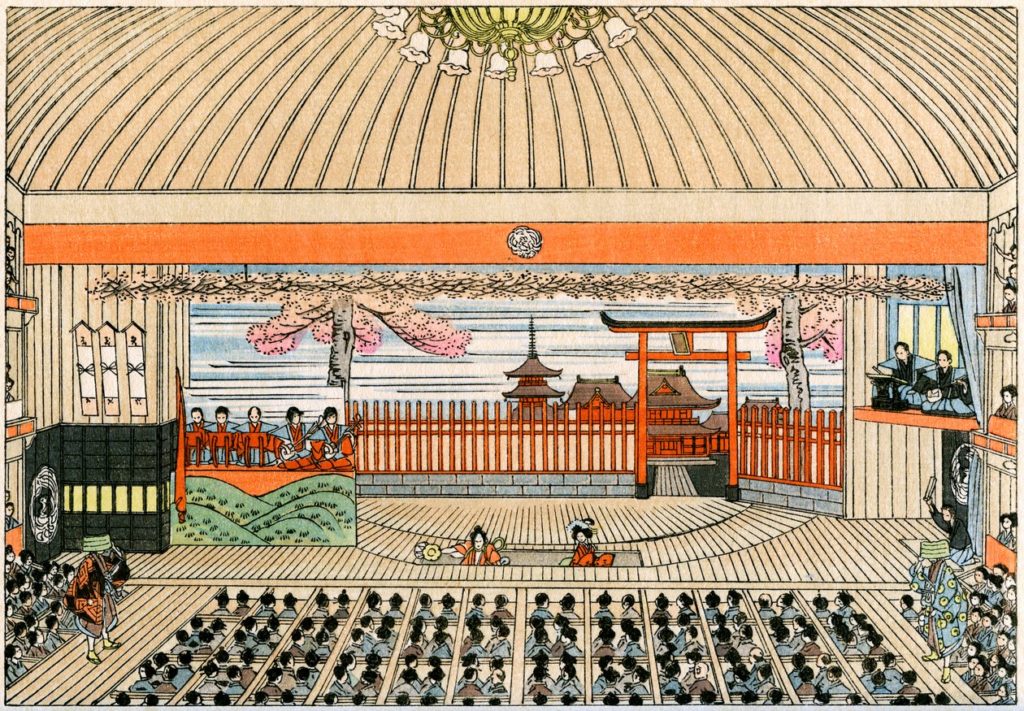

« Scènes endormies dans la paume de la main », son nouveau recueil de textes courts évolue en spirale autour du théâtre, de la représentation au sens large, mais en les abordant par la bande, côté fantasmes. Il y est question d’une « ancienne actrice » qui a écrit à la main les répliques de « La ménagerie de verre » de Tennessee Williams sur sa vaisselle. Une autre, au moment de prendre sa retraite, achète un billet pour chaque représentation – soixante-dix-neuf au total – de la comédie musicale « Les Misérables ». Une troisième, dame de compagnie, est engagée par un vieil homme très riche comme « comédienne décorative » avec pour seule mission de vivre son quotidien sur la scène d’un faux théâtre. Plus résolument étranges et dérangeants, quelques textes mettent en scène des animaux participants eux aussi de réalités incertaines.

Chez Yôka Ogawa, la richesse et la complexité s’enracinent dans une grande simplicité stylistique. Les histoires s’enchâssent ou se télescopent avec un naturel confondant, « un siège de théâtre vide ressemble à une tombe », l’imagination s’envole sur les promesses illimitées d’une jupe à fleurs. Tout semble admis, permis, évident, mais la mort souvent rôde en coulisses comme dans des rêves qui, discrètement, frôlent le cauchemar.

« Scènes endormies dans la paume de la main ». De Yôko Ogawa. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, 288 p.

« Scènes endormies dans la paume de la main ». De Yôko Ogawa. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, 288 p.

Fines météorites lumineuses et fragiles, les histoires de la très grande écrivaine japonaise Yôko Ogawa – née en 1962 à Okayama – surgissent, telles de magiques étincelles, du discret frottement entre l’imaginaire et le réel. Toujours à la limite entre le possible et l’improbable, ses textes – romans et nouvelles – participent d’un émerveillement un […]

« Au ras du sol » est le journal peu ordinaire d’un écrivain qui l’est encore moins. Singulier, courageux, l’Israélien Dror Mishani se distingue en effet par sa posture pacifiste, son honnêteté intellectuelle, ses choix de vie exigeants, et jusque dans ses doutes et son désarroi. Auteur talentueux de très bons polars, traducteur – de Roland Barthes notamment, professeur à l’université de Tel-Aviv, il se trouvait dans un festival de littérature policière à Toulouse quand se sont produits les massacres du 7 octobre 2023.

Fallait-il rentrer d’urgence ou faire venir sa famille? Difficile, à distance, de saisir ce qui se passe et sa gravité. L’écrivain consulte sa femme Marta qui, Polonaise et catholique, n’a ni grandi ni été éduquée en Israël, et donc « ne connaît pas la terreur constitutive de l’âme juive ». Il cherche des conseils avisés auprès son frère Ariel qui a servi au Liban et fait ses périodes de réserve dans les renseignements intérieurs, le fameux Shabak. Il finit par monter dans le premier avion enfin disponible où il commence à rédiger mentalement un article contre le déclenchement d’une guerre qu’il redoute totale. II y préconise de prendre le temps de panser et de penser avant toute chose. Il insiste sur l’importance de « ne pas raser, ne pas écraser. Ne pas se venger ». Car il est évident, ajoute-t-il, « que le mal causé dans cette enclave détruite ou affamée nous reviendra en pleine face, décuplé, dans un, deux ou cinq ans. »

De retour à Tel-Aviv, Dror Mishani commence à comprendre que le monde d’avant-hier n’existe plus. Et que, dans ce contexte, son article est devenu quasiment inaudible, voire « impensable ». Mais comment continuer à écrire en temps de guerre? A la demande de l’hebdomadaire suisse « Das Magazin », il entreprend de rédiger le journal de cette période terrifiante. Ce texte est destiné à une publication en fin d’année, mais Dror Mishani poursuit sa démarche jusqu’en avril 2024, dans l’idée d’en faire un livre. Que l’on découvre aujourd’hui,

Jusque-là, Dror Mishani, bientôt quinquagénaire, n’avait pas été un diariste régulier même si – ironie du destin – il avait dirigé au printemps 2023 à l’université de Tel-Aviv un atelier d’écriture portant sur la rédaction d’un journal. Scrutant à son tour son quotidien sans le bouclier parfois confortable de la fiction, il s’y montre généreux, complexe, minutieux, n’hésitant pas, dans des passages en italique, à revenir avec humour sur une information passée sous silence ou un détail signifiant. Il incruste aussi dans cette relation du présent des rêves, des souvenirs de jeunesse – notamment sa douloureuse expérience de l’armée, une brève nouvelle et même un projet de roman. Tout en avouant son amour pour les sucreries, en particulier pour le chocolat, Dror Mishani imagine un monde où Israéliens et Palestiniens régleraient leur interminable conflit par un concours de poésie. Et parallèlement, tout au long de ce journal, cherchant « refuge dans la lecture des catastrophes des autres », il cite généreusement Natalia Ginzburg puis s’immerge dans l' »Iliade » et le « Livre d’Ezéchiel ». Avant de conclure, effrayé, dans une note entre parenthèses: « Et si la Bible, que tu lis tous les matins, était une partie du problème? »

« Au ras du sol. Journal d’un écrivain en temps de guerre ». De Dror Mishani. Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz. Gallimard, 164 p.

« Au ras du sol. Journal d’un écrivain en temps de guerre ». De Dror Mishani. Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz. Gallimard, 164 p.

« Au ras du sol » est le journal peu ordinaire d’un écrivain qui l’est encore moins. Singulier, courageux, l’Israélien Dror Mishani se distingue en effet par sa posture pacifiste, son honnêteté intellectuelle, ses choix de vie exigeants, et jusque dans ses doutes et son désarroi. Auteur talentueux de très bons polars, traducteur – de Roland Barthes […]

Comprendre, interpréter parfois, savoir écouter. Trois attitudes, trois gestes qui accompagnent Rosie Pinhas-Delpuech dans sa pratique de traductrice (de l’hébreu), d’éditrice et d’auteure (https://polarspolisetcie.com/rosie-pinhas-delpuechtraduire-comme-on-ecrit/). Après avoir, dans ses récits précédents, scrutés puis replacé dans leur contexte historique et culturel les moments charnières de son existence, elle se focalise dans « Naviguer à l’oreille » sur son enfance et son adolescence stambouliote.

Rosie Pinhas-Delpuech est née en 1946 dans une famille juive séfarade curieusement divisée par les langues. D’un côté le français du père, Alfred, de l’autre l’allemand de la mère, Greta, en plus du turc de l’école et de la rue. Greta a effectué toute sa scolarité dans une langue qui va se retrouver maudite par l’histoire, mais qu’elle adore et pratique avec passion. Une langue qui, à l’époque, était encore « sans tache ». Au moment de gagner sa vie, c’est encore en allemand et avec un Allemand venu de Hambourg en plein triomphe du nazisme que Greta va travailler. Et toute sa vie, écrit l’auteure, Greta n’aimera pas « qu’on dise du mal de l’Allemagne, des Allemands, de son allemand. Quoi qu’il arrive. Quoi qu’il soit arrivé. »

Une enquête ouverte à toutes les surprises

Il y a quelque chose de douloureux, de presque scandaleux, dans cette adoption rendue contre nature par la Seconde Guerre mondiale. Mais comment faire quand le chant des bourreaux fait écho aux chansons apprises dans l’enfance? Pour comprendre cet attachement, se refusant à condamner mais pas à désapprouver, Rosie Pinhas-Delpuech a choisi d’enquêter. A sa manière, un peu zigzagante, volontairement affective, ouverte à toutes les surprises et incluant parfois des fragments de textes ou de longues citations plaquées sur son récit comme des raccommodages ou des greffes vivifiantes.

Persévérante, elle tisse et retisse ses souvenirs avec l’Histoire, tout en se plongeant dans les écrits de Paul Celan et de Hannah Arendt. Un questionnement qui culmine, en 1961, avec le procès d’Adolf Eichmann diffusé à la radio et avec les témoignages des victimes de la Shoah qui, dans un hébreu encore trébuchant, vont révéler l’horreur vécue, l’horreur subie. « Dans la langue des survivants, sous le poids de ce qu’ils disent, cette langue neuve craque de toutes parts, comme un mince emballage en cellophane autour d’un objet hérissé de pointes », écrit Rosie Pinhas-Delpuech. Cet hébreu, jeune adulte, elle le découvrira peu après lors d’un premier voyage en Israël. Elle l’adoptera sans réserve. Et pour toujours.

« Naviguer à l’oreille ». De Rosie Pinhas-Delpuech. Actes Sud, 182 p.

« Naviguer à l’oreille ». De Rosie Pinhas-Delpuech. Actes Sud, 182 p.

Comprendre, interpréter parfois, savoir écouter. Trois attitudes, trois gestes qui accompagnent Rosie Pinhas-Delpuech dans sa pratique de traductrice (de l’hébreu), d’éditrice et d’auteure (https://polarspolisetcie.com/rosie-pinhas-delpuechtraduire-comme-on-ecrit/). Après avoir, dans ses récits précédents, scrutés puis replacé dans leur contexte historique et culturel les moments charnières de son existence, elle se focalise dans « Naviguer à l’oreille » sur son enfance […]

Volodymyr Pavliv, Volodya pour ses proches, était Ukrainien. Il est mort au front en 2017, à 42 ans, dans la région de Louhansk. Parce que « la guerre que mène la Russie contre l’Ukraine n’a pas commencé le 24 février 2022, mais en 2014, avec l’occupation de la Crimée et de territoires du Donbass », nous rappelle sa sœur Olesya Khromeychuk. Historienne, autrice, actrice et metteuse en scène, elle-même a quitté Lviv à 16 ans pour s’installer au Royaume Uni, où elle a fait de l’étude de son pays natal son métier. Frappée par ce deuil immense, elle signe aujourd’hui « La mort d’un frère », un livre inclassable et saisissant préfacé par Philippe Sands et introduit par Andreï Kourkov. Le récit d’une douleur encore amplifiée par le deuil de tout un peuple, un texte écrit en grande partie avant l’invasion de l’Ukraine.

Avec amour, tristesse, finesse et nuance, Olesya Khromeychuk fait le portrait de ce frère rebelle et singulier, pas facile à vivre, qui aimait les arts visuels et le sport. Lui qui avait connu l’errance et le déracinement, il lui avait lucidement déclaré pour expliquer son choix de retourner au front : « C’est une guerre européenne ; il se trouve simplement qu’elle a commencé dans l’Est de l’Ukraine». Et cette guerre, que tout le monde à l’étranger feint encore d’ignorer, va littéralement envahir l’appartement de la jeune femme à travers les divers équipements militaires, uniformes, médicaments ou bottes de combat qu’elle fait venir du monde entier pour lui envoyer au front. Et pour ainsi compenser l’absence de ceux qui ont été pillés par des fonctionnaires corrompus. « Moi qui écrivais des textes antimilitaristes dans le cadre de ma vie professionnelle, ironise-t-elle, je devais bien admettre que j’étais en train de me militariser dans le cadre ma vie privée, même si c’était à mon corps défendant. »

Rire même dans le deuil

Olesya Khromeychuk évoque aussi bien l’avant que l’après, l’enterrement, les discours héroïques, les honneurs militaires, la brûlure intolérable de l’absence. Elle relate aussi ce moment, d’une tragique et paradoxale drôlerie, où leur mère, retrouvant les réflexes de ses anciens rapports avec un fils qui souvent ne lui répondait pas, s’exclame devant le cercueil : « Non, mais regarde-toi un peu ! On est tous là, on est venus te voir de loin ! Et toi, tu restes couché là. Comme un prince ! ».

L’auteur – et c’est l’une des qualités de ce livre – remet en perspective tous ces moments douloureux dans le cadre plus large de l’histoire récente de l’Ukraine. Un pays où la liberté « n’est pas une chose qu’on peut tenir pour acquise », où la liberté reste « une chose qui se vit ». Quant aux Russes, elle ne les hait pas, ne peux les haïr en tant que nation, même si elle le voudrait bien parfois, admet-elle. Avant d’ajouter : « Je méprise ceux qui ont donné leur aval à ce régime criminel par leur silence, (…) Je ne supporte pas ceux qui ne se sentent pas complices de cette guerre sous prétexte qu’ils sont contre-Poutine-et-pour-la paix ».

« La mort d’un frère ». D’Olesya Khromeychuk. Préface de Philippe Sands. Introduction d’Andreï Kourkov. Traduit de l’anglais par Cécile Deniard. Seuil, 222 p.

« La mort d’un frère ». D’Olesya Khromeychuk. Préface de Philippe Sands. Introduction d’Andreï Kourkov. Traduit de l’anglais par Cécile Deniard. Seuil, 222 p.

Volodymyr Pavliv, Volodya pour ses proches, était Ukrainien. Il est mort au front en 2017, à 42 ans, dans la région de Louhansk. Parce que « la guerre que mène la Russie contre l’Ukraine n’a pas commencé le 24 février 2022, mais en 2014, avec l’occupation de la Crimée et de territoires du Donbass », nous rappelle […]

Pourquoi et comment devient-on traducteur ? Quels sont les bonheurs et les difficultés du métier ? Ecrire un livre et traduire un roman ou un poème procèdent-ils d’un même besoin, d’un même talent ? Voilà, parmi d’autres, quelques-unes des questions abordées dans cet élégant petit ouvrage d’entretiens. « La faille du Bosphore » réunit en un vivant face-à-face la traductrice de l’hébreu Rosie Pinhas-Delpuech, par ailleurs directrice de collection chez Actes Sud et écrivaine, et le journaliste et écrivain suisse Maxime Maillard. Ces deux amoureux des mots ont fait connaissance dans le cadre du « programme Gilbert Musy », bourse attribuée en 2021 à Rosie Pinhas-Delpuech et liée à un séjour de deux mois en résidence au Château de Lavigny.

Rosie Pinhas-Delpuech, apprend-on dans « La faille du Bosphore », naît à Istanbul dans l’immédiat après-guerre. Mère germanophone, père francophone, grand-mère judéo-espagnole, elle baigne d’emblée dans une enivrante multiplicité de langues auxquelles s’ajoute le turc de la rue, puis de l’école. Sa langue maternelle ? Elle la choisit, à défaut de la recevoir en héritage, ce sera le français. Pour étudier, elle émigre en France puis s’installe en Israël, avant de revenir vivre à Paris en 1984. On lui doit notamment d’avoir accès à des auteurs comme Yaacov Shabtaï, Orly Castel-Bloom, Etgar Keret ainsi qu’aux magnifiques romans graphiques de Rutu Modan, Grand Prix du Festival d’Angoulême 2014 et récente lauréate du Grand Prix Töpffer 2023.

Dans la fabrique de la traduction

Les chapitres les plus intéressants de « La faille du Bosphore » concernent directement la traduction. Un monde que l’on connaît peu, ou mal, et dans les coulisses duquel Rosie Pinhas-Delpuech nous convie avec sa générosité coutumière. « Dans ma manière de traduire, il y a de la pensée, de la réflexion qui n’est pas discursive, explique-t-elle, c’est-à-dire qui n’est pas produite en aplomb, mais qui se déploie pendant que je fabrique le texte. » Oui, « fabrique », car pour Rosie Pinhas-Delpuech traduire est « quelque chose d’agissant », une place privilégiée qui permet de mieux comprendre comment « c’est fait », comment le sens s’agence à l’intérieur et entre les mots, comme dans une partition musicale.

Pour Rosie Pinhas-Delpuech, traduire représente donc « une activité d’écriture » à part entière. C’est d’ailleurs en passant par le détour de la traduction qu’elle a découvert le droit et le bonheur d’écrire ses propres textes, des récits qui, comme « Le typographe de Whitechapel » paru en 2021, expriment le même besoin de dire, d’éclairer et de faire chanter le monde.

Rencontre avec les auteurs :

Neuchâtel, Sens’Egaux, 2a, rue de la Côte, lundi 13 novembre 2023 à 20 h.

Lausanne, Librairie de la Louve, 3, place de la Louve, mardi 14 novembre 2023 à 18 h 30.

Genève, Le Commun, 10, rue des Vieux-Grenadiers (2e étage), « Carte blanche aux Désirables » dans le cadre de la Fureur de lire, samedi 25 novembre 2023 de 13 à 17 h.

https://www.editions-baconniere.ch

« La faille du Bosphore ». Entretiens de Rosie Pinhas-Delpuech avec Maxime Maillard sur le métier de traduire et d’écrire. La Baconnière, 116 p. En librairie le 3 novembre 2023.

« La faille du Bosphore ». Entretiens de Rosie Pinhas-Delpuech avec Maxime Maillard sur le métier de traduire et d’écrire. La Baconnière, 116 p. En librairie le 3 novembre 2023.

Pourquoi et comment devient-on traducteur ? Quels sont les bonheurs et les difficultés du métier ? Ecrire un livre et traduire un roman ou un poème procèdent-ils d’un même besoin, d’un même talent ? Voilà, parmi d’autres, quelques-unes des questions abordées dans cet élégant petit ouvrage d’entretiens. « La faille du Bosphore » réunit en un vivant face-à-face la traductrice […]

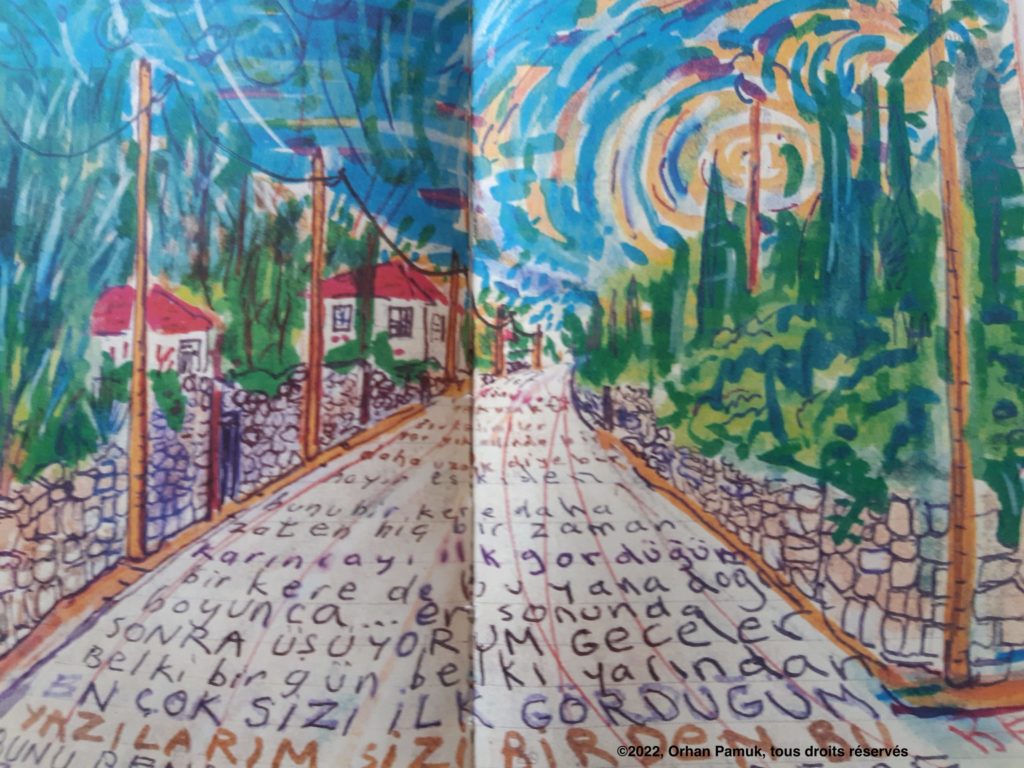

J’aime les pas de côté. Une liberté que je m’arroge volontiers jusque dans ce blog censé prioritairement s’intéresser au polar, mais plus largement placé sous le signe généreux de la ville, de l’architecture et du regard sur le monde. Cette élasticité me permet de vous parler aujourd’hui d’un livre magnifique d’Orhan Pamuk – Prix Nobel de littérature 2006 – « Souvenirs des montagnes au loin ». Hors genres et catégories, cet ouvrage élégant propose une sélection de 200 doubles pages reproduites en fac-similé et tirées des carnets dessinés que l’écrivain turc tient depuis plus de dix ans. Relevons que ce livre est publié en avant-première en France. « En France et chez Gallimard, parce que c’est Gallimard qui a inventé la publication des journaux d’écrivains vivants, avec le « Journal » de Gide, qui reste le journal le plus célèbre », précise l’auteur dans une interview publiée sur le site de son éditeur. Précisons aussi qu’Orhan Pamuk a aujourd’hui 70 ans, l’âge de Gide à l’époque.

La peinture, un premier amour

L’attachement d’Orhan Pamuk aux arts visuels est connu. Il a souvent raconté comment, entre sept et vingt-deux ans, il pensait devenir peintre, avant d’étudier l’architecture et le journalisme, puis d’opter pour l’écriture. Cette passion fut aussi relayée, en 2012, par la création, à Istanbul, du Musée de l’innocence, conçu parallèlement à l’écriture d’un roman éponyme en forme de miroir.

« Souvenirs de la montagne au loin », lui, relève du journal et non de la fiction. Il s’agit d’un curieux projet « bilingue » puisque tout entier consacré au « bonheur de recouvrir un dessin de texte » – texte à son tour traduit ici en français. L’écrivain y évoque sa ville d’Istanbul, ses voyages, ses séjours aux Etats-Unis ou en Inde, ses rêves nocturnes, parfois le menu de ses repas, ses baignades, ses doutes et son travail d’écrivain, ses agacements quotidiens. L’image, essentiellement des paysages, ne se contente jamais d’illustrer son propos. A l’inverse, les mots et les lettres acquièrent une vie propre, une dimension esthétique en soi.

Une irrépressible frénésie de remplissage

Ces feuillets saturés de traits et de signes emmènent le lecteur dans un espace incertain qui tient à la fois de la scène de théâtre et de l’écran de cinéma, deux rectangles accolés où l’image et le texte – un peu comme dans l’art brut – cohabitent, s’ignorent, se fondent et parfois s’entredévorent comme saisis par une irrépressible frénésie de remplissage. Dans l’interview de Gallimard, Orhan Pamuk précisait aussi que ce journal a toujours été pensé dans la perspective d’une possible publication. « Je suis un auteur conscient de moi-même, précise-t-il. Je n’ai pas voulu d’un journal qui soit des mémoires ou une confession, j’ai voulu faire de ces pages un espace artistique. » Cela ne l’empêche pas d’évoquer son « programme habituel de nage », une terrible douleur à l’oreille, la prise d’un somnifère pour calmer ses « peurs existentielles les plus profondes » ou la beauté et la tendresse de sa compagne Asli Akyavas, devenue en avril 2022 sa deuxième épouse.

Illustration: ©2022, Orhan Pamuk, tous droits réservés

« Souvenirs des montagnes au loin ». Carnets dessinés d’Orhan Pamuk. Traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes. Gallimard, 392 p.

« Souvenirs des montagnes au loin ». Carnets dessinés d’Orhan Pamuk. Traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes. Gallimard, 392 p.

J’aime les pas de côté. Une liberté que je m’arroge volontiers jusque dans ce blog censé prioritairement s’intéresser au polar, mais plus largement placé sous le signe généreux de la ville, de l’architecture et du regard sur le monde. Cette élasticité me permet de vous parler aujourd’hui d’un livre magnifique d’Orhan Pamuk – Prix Nobel […]

A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.

Photo: Lara Schütz