Auteur très prolifique – et parfois inégal – Peter May est l’homme de toutes les surprises. On l’a découvert défenseur passionné des beautés de l’île de Lewis dans sa célèbre Trilogie écossaise. On l’a retrouvé installé dans le Lot et tombé amoureux de la France dont il a pris la nationalité en 2016 et où il a situé plusieurs de ses romans policiers. Parallèlement, on a appris qu’il était aussi l’auteur d’une série remarquée de polars chinois. Et le voici, majestueux et magistral, qui revient à 73 ans à ses premières amours.

« Loch noir » se déroule en effet sur l’île de Lewis, dans les Hébrides extérieures. Subtilement émaillé de réminiscences et de flash-back, caractérisé par une météo magnifique, et donc rarissime, ce livre marque aussi le retour de Fin MacLeod, l’enquêteur de la Trilogie écossaise. L’homme a pris quelques rides. Il a quitté son job de policier pour tenter d’échapper aux terribles cauchemars qui hantent ses nuits. Il travaille désormais dans le civil, au sein d’une unité de criminalistique informatique. Ce qui, question horreur et violence, ne vaut sans doute guère mieux. Fin MacLeod forme par ailleurs avec Marsaili, son amour de jeunesse, un couple un peu triste et anémique qui brutalement va devoir se resouder pour affronter une terrible nouvelle: leur fils, Fionnlagh, enseignant, vient d’être arrêté pour meurtre.

Installé sur l’île de Lewis avec sa femme et sa petite fille, Fionnlagh est soupçonné d’avoir violé puis tué Caitlin Black, 18 ans. Elle était sa maîtresse, et son élève. Mais Fin MacLeod ne peut y croire. De retour dans l’archipel avec Marsaili, il mène discrètement l’enquête. Aussitôt, par bribes effilochées, les souvenirs de son enfance et de sa jeunesse lui reviennent en tête et l’assaillent. Il y est notamment question de l’accident mortel qui l’a laissé orphelin trop tôt ainsi que des saumons volés dans un élevage avec une bande de copains. Une maraude qui s’est tragiquement terminée par la noyade de l’un d’entre eux.

Or c’est ce même élevage de saumons – agrandi et développé – qui se retrouve au cœur du roman. Nageuse hors pair, Caitlin, la jeune morte, collaborait étroitement avec un activiste anti-pisciculture. Leur but: dénoncer les conditions scandaleuses dans lesquelles meurent par dizaines de milliers les saumons, attaqués par les méduses et les poux. Des descriptions et des détails répugnants que l’on déconseille à tout gourmet amateur de salmonidés!

Visiblement bien documenté, Peter Maye intègre aussi très habilement dans son roman la vision dantesque de douzaines de baleines venues s’échouer sur la plage. Et qu’on ne parviendra pas à sauver. Un épisode qui aura des retombées inattendues sur le dénouement du récit. Tout à la fois lyrique et militant, « Loch noir » participe donc d’une architecture complexe. Pour mieux marier présent et passé, Peter May déploie son intrigue comme un double filet dont les mailles parfois s’ajustent, révélant au grand jour des vérités longtemps enfouies. Une manière habile et subtile de tenir le lecteur en haleine. Du grand art!

« Loch noir ». De Peter May. Traduit de l’anglais par Ariane Bataille. Rouergue noir, 368 p.

« Loch noir ». De Peter May. Traduit de l’anglais par Ariane Bataille. Rouergue noir, 368 p.

Auteur très prolifique – et parfois inégal – Peter May est l’homme de toutes les surprises. On l’a découvert défenseur passionné des beautés de l’île de Lewis dans sa célèbre Trilogie écossaise. On l’a retrouvé installé dans le Lot et tombé amoureux de la France dont il a pris la nationalité en 2016 et où […]

Ce livre est une suite. Il s’agit du deuxième volet d’une trilogie consacrée à la guerre du Liban par le Français Frédéric Paulin. L’auteur ne s’y embarrasse ni de résumé, ni de flash-back. Il est donc préférable d’avoir lu le premier tome (« Nul ennemi comme un frère ») avant d’aborder « Rares ceux qui échappèrent à la guerre ». Un « effort » largement récompensé! Mêlant habilement faits historiques et fiction, ce roman noir esquisse par petites touches précises et subtiles une réalité infiniment complexe et mouvante manipulée, et souvent tronquée, par les intérêts divergents des différentes parties en présence, communautés chrétienne, druze, chiite et sunnite notamment.

« Rares ceux qui échappèrent à la guerre » démarre en octobre 1983. En plein drame. Un attentat, à Beyrouth, vient de faire une soixantaine de victimes françaises. Des parachutistes. La France se doit de réagir. Un ping-pong tragique alors s’engage. La guerre s’invite brutalement dans les consciences jusqu’en métropole. Aux attentats, succèdent les enlèvements, dont celui du journaliste Jean-Paul Kauffmann. S’y ajoutent, en France même, les assassinats et les interventions violentes revendiquées par le groupe terroriste Action directe. Et le roman s’achève, le 17 septembre 1986, avec une attaque meurtrière. Une bombe, placée dans une poubelle, explose rue de Rennes, juste devant le magasin Tati.

« Rares ceux qui échappèrent à la guerre » est minutieusement documenté. Mais son récit se nourrit aussi de fiction. On y retrouve plusieurs personnages du précédent roman, dont le commandant Christian Dixneuf de la DGSE, un homme aussi lucide qu’intrépide. Entré en disgrâce et renvoyé en France, il finit par démissionner, mais n’abandonne pas la lutte. Son statut d’agent secret permet à l’auteur, Frédéric Paulin, de faire bénéficier son lecteur d’informations privilégiées dont bien peu disposaient dans les années 1980. Désabusé, Dixneuf se désespère toutefois face à cette guerre qui n’en finit pas et semble se reproduire elle-même, « comme si les militaires et les miliciens avaient des intérêts à la perpétuation du conflit ».

« Rares ceux qui échappèrent à la guerre (1983-1986) ». De Frédéric Paulin. Agullo Editions, coll. Agullo Noir, 416 p. « Que s’obscurcissent le soleil et la lumière », le troisième volume de la trilogie, sortira le 11 septembre 2025.

« Rares ceux qui échappèrent à la guerre (1983-1986) ». De Frédéric Paulin. Agullo Editions, coll. Agullo Noir, 416 p. « Que s’obscurcissent le soleil et la lumière », le troisième volume de la trilogie, sortira le 11 septembre 2025.

Sur « Nul ennemi comme un frère », le premier volet sur la guerre du Liban, lire: https://polarspolisetcie.com/1975-le-liban-basculait-dans-lhorreur/

Ce livre est une suite. Il s’agit du deuxième volet d’une trilogie consacrée à la guerre du Liban par le Français Frédéric Paulin. L’auteur ne s’y embarrasse ni de résumé, ni de flash-back. Il est donc préférable d’avoir lu le premier tome (« Nul ennemi comme un frère ») avant d’aborder « Rares ceux qui échappèrent à la […]

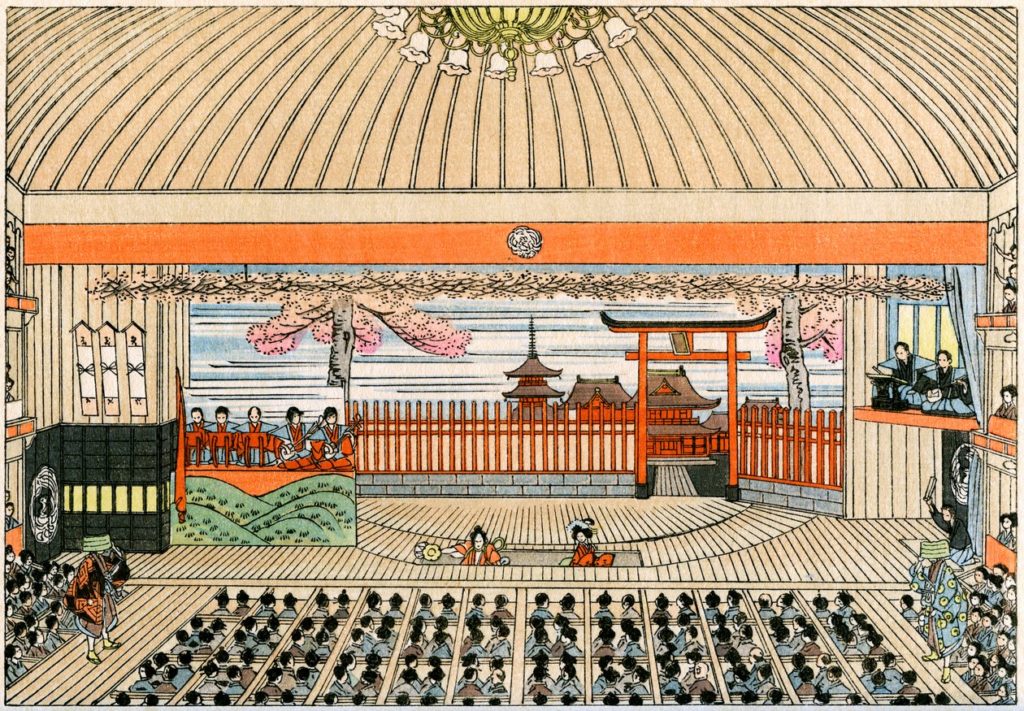

Fines météorites lumineuses et fragiles, les histoires de la très grande écrivaine japonaise Yôko Ogawa – née en 1962 à Okayama – surgissent, telles de magiques étincelles, du discret frottement entre l’imaginaire et le réel. Toujours à la limite entre le possible et l’improbable, ses textes – romans et nouvelles – participent d’un émerveillement un peu triste. Ils disent des destins souvent scellés par la solitude, mais où une rencontre, soudain, fait dévier la trajectoire des habitudes.

« Scènes endormies dans la paume de la main », son nouveau recueil de textes courts évolue en spirale autour du théâtre, de la représentation au sens large, mais en les abordant par la bande, côté fantasmes. Il y est question d’une « ancienne actrice » qui a écrit à la main les répliques de « La ménagerie de verre » de Tennessee Williams sur sa vaisselle. Une autre, au moment de prendre sa retraite, achète un billet pour chaque représentation – soixante-dix-neuf au total – de la comédie musicale « Les Misérables ». Une troisième, dame de compagnie, est engagée par un vieil homme très riche comme « comédienne décorative » avec pour seule mission de vivre son quotidien sur la scène d’un faux théâtre. Plus résolument étranges et dérangeants, quelques textes mettent en scène des animaux participants eux aussi de réalités incertaines.

Chez Yôka Ogawa, la richesse et la complexité s’enracinent dans une grande simplicité stylistique. Les histoires s’enchâssent ou se télescopent avec un naturel confondant, « un siège de théâtre vide ressemble à une tombe », l’imagination s’envole sur les promesses illimitées d’une jupe à fleurs. Tout semble admis, permis, évident, mais la mort souvent rôde en coulisses comme dans des rêves qui, discrètement, frôlent le cauchemar.

« Scènes endormies dans la paume de la main ». De Yôko Ogawa. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, 288 p.

« Scènes endormies dans la paume de la main ». De Yôko Ogawa. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, 288 p.

Fines météorites lumineuses et fragiles, les histoires de la très grande écrivaine japonaise Yôko Ogawa – née en 1962 à Okayama – surgissent, telles de magiques étincelles, du discret frottement entre l’imaginaire et le réel. Toujours à la limite entre le possible et l’improbable, ses textes – romans et nouvelles – participent d’un émerveillement un […]

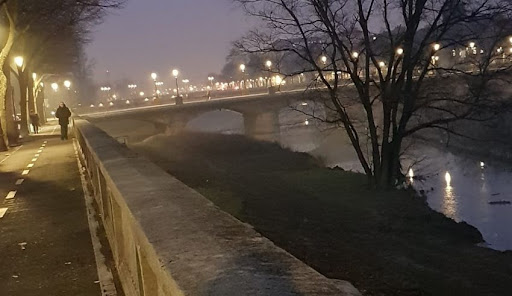

Rien de tel qu’un sursaut de l’hiver pour mieux apprécier le printemps. Et quand ce retour des froidures est incarné par Valerio Varesi, on prolonge volontiers l’expérience le temps d’un polar. Réinventant à chaque livre images et sensations, l’écrivain parmesan n’a pas son pareil pour célébrer les brumes, l’humidité, la neige et, surtout, « la ouate du brouillard avec sa matière de coquillage aux contours bien définis ». Avec les années, la région, qui évoque un « gros galet enfoncé dans la cotonnade d’une bonbonnière », a toutefois bien changé. Parme semble désormais régie par la violence, le racisme, le fanatisme et l’avidité. Sans même parler des patrouilles citoyennes d’extrême droite et des règlements de compte entre trafiquants.

Dans l' »Autre loi » – la dixième enquête du commissaire Soneri traduite en français chez Agullo – l’hiver ne figure donc pas qu’au calendrier. Il règne aussi dans les cœurs. Soneri, qui a toujours cru en l’homme et en l’humanité, s’en trouve complètement désemparé. Il ne reconnaît plus rien, ne comprend plus rien à l’instar de l’aveugle qui figure au centre de ce nouveau récit. Gilberto Forlai, 76 ans, est l’un de ces personnage forts, solitaires et ambigus chers à l’auteur. Dans son incapacité vitale à accepter le changement – un carrefour modifié en ville, et il est perdu – il sert de résonnateur et de réceptacle à l’intrigue. Peu à peu, à travers lui, sont ainsi remis en question tous les habituels repères entre le vrai et le faux. le bien et le mal, le juste et l’injuste.

En polar digne de ce nom, « L’autre loi » commence par un meurtre. Un jeune Tunisien, Hamed Kalimi, « l’homme à tout faire » de l’aveugle, est assassiné dans l’appartement de ce dernier. Peu après, c’est un Algérien en situation parfaitement régulière qui est grièvement blessé à l’arme blanche. Et bien sûr, dans leur entourage, personne ne sait rien. « L’omerta involontaire était parfois plus nocive que la volontaire », relève à ce propos le commissaire.

Pour tenter d’y voir plus clair, Soneri s’immerge alors dans la communauté musulmane de Parme. Il y découvre l’existence, inquiétante et fantomatique, d’un imam fanatique et boiteux. Parallèlement, il enquête sur un dealer, et potentiel suspect, un type grand et sec qui, étrangement, s’est rendu plusieurs fois à la bibliothèque Palatina. Son propos? Consulter des ouvrages sur un certain Giovanni da Modena. Ce peintre, qui a vécu à cheval entre le XIVe et le XVe siècle, est notamment l’auteur d’une fresque qui se trouve à la chapelle Bolognini de l’église San Petronio de Bologne et qui représente Mahomet en enfer – une scène inspirée par la « Divine Comédie » de Dante. Un projet d’attentat en représailles à ce « blasphème » ? Des soupçons aux preuves, le chemin est rude et long, mais Soneri persévère, conscient comme toujours que « chaque enquête apporte plus d’interrogations que de réponses ».

« L’autre loi ». De Valerio Varesi. Traduit de l’italien par Gérard Lecas. Agullo Editions, coll. « Agullo Noir », 438 p.

« L’autre loi ». De Valerio Varesi. Traduit de l’italien par Gérard Lecas. Agullo Editions, coll. « Agullo Noir », 438 p.

Sur un autre livre de Valerio Varesi: https://polarspolisetcie.com/parme-petite-republique-des-faussaires/

Rien de tel qu’un sursaut de l’hiver pour mieux apprécier le printemps. Et quand ce retour des froidures est incarné par Valerio Varesi, on prolonge volontiers l’expérience le temps d’un polar. Réinventant à chaque livre images et sensations, l’écrivain parmesan n’a pas son pareil pour célébrer les brumes, l’humidité, la neige et, surtout, « la ouate […]

Visiter le Japon en lisant « Le fil de l’espoir » de Keigo Higashino est un grand bonheur. Et une chance dont j’ai bénéficié. Le thé d’orge glacé, le poisson grillé, le riz arrosé d’un mélange d’igname râpé, d’œuf cru et de soja, même la gare d’Ueno où s’arrête le Shinkansen – le TGV nippon – emprunté par l’un des enquêteurs, tout y prend une épaisseur inédite. Mais rassurez-vous, le dernier polar du grand auteur japonais peut aussi se déguster bien au chaud depuis chez soi.

Avec une tasse de thé vert, toutefois, car les livres de Keigo Higashino se revendiquent d’un temps long. Ils cultivent joyeusement l’erreur et l’errance, valorisent le doute, n’hésitent pas à chercher un sens à ce qui apparemment n’en a pas, bref mettent à mal certains clichés trop vite associés au Japon. Dans ce nouveau roman, Keigo Higashino reste par ailleurs fidèle à la figure complexe et mystérieuse de l’inspecteur Kaga Kyōichirō. Affecté désormais au commissariat de secteur de l’avenue Meguro-dōri, il est le supérieur de son ami et cousin Matsumiya Shūhei.

Un père et une demi-sœur inconnus

Or voilà que ce dernier se retrouve au centre de l’une des deux énigmes qui servent d’armature au récit. Il vient de recevoir, d’une inconnue, un appel qui pourrait bouleverser son existence. Le père de cette femme, qui est mourant, a reconnu Matsumiya comme son fils. Un choc pour ce dernier qui croyait son père décédé depuis longtemps. Son cousin Kaga tombe lui aussi des nues. Interrogée à son tour, sa propre mère se réfugie dans le silence. Le jeune policier se retrouve donc bien seul face à l’une des enquêtes les plus douloureuses de sa carrière: le mystère de son origine.

Matsumiya n’a toutefois pas beaucoup de temps à consacrer à sa vie privée. Le devoir – son travail – l’appelle sur une autre enquête. Une femme a été sauvagement assassinée dans le quartier de Jiyūgaoka. Hanazuka Yayoi y tenait un salon de thé fort apprécié pour la qualité de son accueil et de ses pâtisseries. Ironie de l’affaire, elle a été tuée par le couteau à lame longue et très pointue qu’elle utilisait pour couper les gâteaux mousseline.

Un cambriolage qui a mal tourné ? Peu probable, car rien n’a été dérobé. Une jalousie, une rancœur ? Cette fringante quinquagénaire semblait aimée de tous. Paradoxalement alertés par cette pluie d’éloges, Matsumiya et Kaga commencent à fouiller dans son passé. Ils s’interrogent sur les sentiments d’un habitué, l’un des rares hommes à fréquenter régulièrement le salon de thé. L’ex-mari de Yayoi, brusquement resurgi dans sa vie, semble lui aussi suspect. Le lecteur, élégamment mis sur la piste par l’auteur, possède un peu d’avance sur les enquêteurs. Sans forcément parvenir à mettre des mots et des noms sur ses intuitions, il se doute instinctivement – un thème cher à Keigo Higashino – que derrière cette mort inexpliquée se cache un autre secret de famille évadé du silence forcé dans lequel il avait été verrouillé.

Mais la vérité est-elle forcément bonne à dire, surtout quand il s’agit de paternité ? Pour révéler la vérité au sujet d’un crime, la police a-t-elle le droit de dévoiler le secret d’un tiers ? Comme toujours, Keigo Higashino préfère l’ouverture des questions à la clôture des affirmations. Sa réponse, une réponse, il nous la réserve pour la toute fin. Délicatement. En cadeau.

« Le fil de l’espoir ». De Keigo Higashino. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, coll. « Actes noirs », 364 p.

« Le fil de l’espoir ». De Keigo Higashino. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, coll. « Actes noirs », 364 p.

Visiter le Japon en lisant « Le fil de l’espoir » de Keigo Higashino est un grand bonheur. Et une chance dont j’ai bénéficié. Le thé d’orge glacé, le poisson grillé, le riz arrosé d’un mélange d’igname râpé, d’œuf cru et de soja, même la gare d’Ueno où s’arrête le Shinkansen – le TGV nippon – emprunté […]

Par les temps qui courent et le vent de folie dominant, il est particulièrement judicieux de se souvenir du passé. L’histoire, la grande histoire, se retrouve donc tout naturellement au cœur de nombreux polars publiés récemment. L’Islandais Arnaldur Indridason, lui, n’a pas attendu ce déferlement nostalgique pour en faire la pâte de ses récits. Depuis près de trente ans, c’est le passé, en particulier celui de son pays, qui d’une manière ou d’une autre sert de socle à ses romans.

Avec « Les lendemains qui chantent », sixième volet des enquêtes du policier retraité Konrad, c’est du côté de la guerre froide et des années 1970 qu’il choisit d’emmener son lecteur. Une époque trouble à plus d’un titre, où l’on assiste à un curieux trafic de Lada d’occasion avec l’Union soviétique, où les gens qui ont le cœur à gauche peuvent se révéler des espions à la solde de Moscou tandis que d’autres, déçus par la fameuse promesse des « lendemains qui chantent », choisissent au contraire de se mettre au service des Américains.

Dans ce roman, comme toujours chez Indridason, c’est du présent que démarre la traque aux fantômes. Et comme souvent chez lui, il y est question d’un homme disparu depuis des décennies dont le cadavre soudain refait surface – ici dans une sorte de grotte étroite aménagée pendant la guerre. Cet homme, le fidèle lecteur d’Indridason l’a déjà croisé. Il s’agit de Skafti Timoteus Hallgrimsson dont le prétendu meurtrier avait été condamné à une lourde peine après avoir reconnu, sous la pression, avoir jeté son corps dans la mer. Or il se trouve que le responsable de cette enquête bâclée n’était autre que Leo, un collègue et grand ami de Konrad qui, à l’époque, avait assisté à l’interrogatoire. Et qui, pris de remords, réendosse sans hésiter ses vêtements d’enquêteur.

A partir de cette pelote d’interrogations et d’indices finement crochetée, Arnaldur Indridason élabore un récit à l’architecture complexe dont il dénoue un à un les fils avec une malice de joueur d’échecs. Sortant de sa réserve, il se permet aussi de jeter sur la Russie un regard sévère et désabusé qui renvoie directement à la situation actuelle. Pourquoi son peuple ne se bat-il pas avec plus d’ardeur pour vivre dans une vraie démocratie et avoir le droit de penser librement, s’interroge l’un de ses personnages. Pourquoi ne brise-t-il pas ses chaînes? Pourquoi supporte-il cet enfer depuis des siècles, de génération en génération. Alors l’homme, un Russe de passage à Reykjavik, tristement reconnaît: « Nous ne connaissons rien d’autre. Nous ne savons pas faire autrement. C’est à croire que la terreur et l’oppression coulent dans nos veines. »

« Les lendemains qui chantent ». D’Arnaldur Indridason. Traduit de l’islandais par Eric Boury, Editions Métailié, Noir, 326 p.

« Les lendemains qui chantent ». D’Arnaldur Indridason. Traduit de l’islandais par Eric Boury, Editions Métailié, Noir, 326 p.

Sur un autre livre d’Arnaldur Indridason: https://polarspolisetcie.com/les-noires-obsessions-darnaldur-indridason/:

Par les temps qui courent et le vent de folie dominant, il est particulièrement judicieux de se souvenir du passé. L’histoire, la grande histoire, se retrouve donc tout naturellement au cœur de nombreux polars publiés récemment. L’Islandais Arnaldur Indridason, lui, n’a pas attendu ce déferlement nostalgique pour en faire la pâte de ses récits. Depuis […]

A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.

Photo: Lara Schütz