- mai 14, 2024

- Aucun commentaire

- Europe, Polars

Patiemment, subtilement, livre après livre, l’Ecossais Alan Parks, 61 ans, poursuit sa saga policière revisitant le Glasgow des années 1970 à travers le filtre des mois de l’année. Après janvier, février, mars et avril, nous voici donc en mai 1974. Et en dépit de son titre, « Joli mois de mai » s’avère aussi sombre que les polars précédents. Mais cette noirceur, une fois encore, se voit magnifiquement contrebalancée par l’humanité complexe et la sensibilité exacerbée de son inspecteur Harry McCoy à qui il arrive même d’avoir les larmes aux yeux.

Sous des dehors un peu bruts, ce trentenaire mal en point – il souffre d’un grave ulcère de l’estomac qui lui a valu quatre semaines d’hôpital – se révèle un homme rare et différent. Lui-même issu des bas-fonds de Glasgow, abandonné par un père alcoolique, placé dans des foyers, maltraité par les adultes, il conserve de cette errance, outre quelques stigmates psychologiques, une connaissance inégalée des milieux de la pègre. McCoy compte même parmi ses meilleurs amis l’une des plus grandes crapules de la ville, Stevie Cooper, ce qui peut s’avérer problématique. Mais le plus rédhibitoire encore pour son métier, c’est sa peur panique du sang. Ce flic pourtant intrépide ne s’approche d’une scène de crime qu’à contre-cœur, et l’on ne parle pas des autopsies auxquelles il est parfois contraint d’assister.

Or des autopsies, il y en a beaucoup dans ce « Joli Mois de mai » où les morts violentes et suspectes se succèdent. Il y a d’abord les cinq victimes, trois femmes et deux enfants, de l’incendie criminel d’un salon de coiffure. Puis le corps affreusement torturé de l’un des trois jeunes coupables présumés, spectaculairement enlevés par des inconnus lors d’un transfert en fourgon cellulaire. Et comme toujours, l’écrivain Alan Parks cultive la polyphonie narrative en ajoutant à cette première enquête une seconde où il est question d’une jeune fille retrouvée étranglée, d’un archevêque douteux et d’un sombre trafic de photos pornographiques exploitant de jeunes adolescents.

Se fiant au seul Pepto-Bismol pour calmer son estomac malmené, McCoy ignore les recommandations de la faculté et se lance à corps perdu dans la traque. L’écheveau des pistes et des hypothèses se révèle toutefois si fragile qu’à plus d’une reprise il se retrouve au point de départ, ou presque. Il en faut plus, toutefois, pour calmer son besoin de rendre justice aux victimes. Rythmée par un nombre incalculable de cigarettes allumées, et presque autant de pintes éclusées, sa quête l’amène à découvrir l’atroce vérité. L’arrestation et la punition des coupables sont, en revanche, plus problématiques ! A ce rythme, on craint toutefois pour sa survie et l’on se demande si McCoy sera au rendez-vous du prochain polar d’Alan Park. C’est apparemment le cas puisque « To Die in June » est sorti en 2023 en anglais et que l’inspecteur y tient toujours le premier rôle.

« Joli Mois de mai ». D’Alan Parks. Traduit de l’anglais par Olivier Deparis. Rivages/Noir, 430 p.

« Joli Mois de mai ». D’Alan Parks. Traduit de l’anglais par Olivier Deparis. Rivages/Noir, 430 p.

Parution simultanée en poche : « Les Morts d’avril ». D’Alan Parks. Traduit de l’anglais par Olivier Deparis. Rivages/Noir (Poche), 448 p. https://polarspolisetcie.com/un-printemps-detonant-a-glasgow/

Parution simultanée en poche : « Les Morts d’avril ». D’Alan Parks. Traduit de l’anglais par Olivier Deparis. Rivages/Noir (Poche), 448 p. https://polarspolisetcie.com/un-printemps-detonant-a-glasgow/

Patiemment, subtilement, livre après livre, l’Ecossais Alan Parks, 61 ans, poursuit sa saga policière revisitant le Glasgow des années 1970 à travers le filtre des mois de l’année. Après janvier, février, mars et avril, nous voici donc en mai 1974. Et en dépit de son titre, « Joli mois de mai » s’avère aussi sombre que les […]

- mai 7, 2024

- Aucun commentaire

- Europe, Polars

De même qu’il existe des villages-rues, il existe des polars-villes. Dans ces romans propices à l’errance, la ville elle-même, ses atmosphères et ses habitants ont les premiers rôles. L’histoire, le mystère et l’énigme viennent ensuite, comme la cerise sur le gâteau ou la crème dans le baba au rhum. Les polars d’Antonio Paolacci et Paola Ronco participent de cette logique-là. Les deux auteurs – un couple – ont choisi de placer Gênes, leur ville d’adoption, au cœur des intrigues de leurs polars. Après « Nuages baroques » qui parallèlement sort en poche, c’est avec « Le Point de vue de Dieu » qu’ils poursuivent leur hommage malicieux et taquin. Et qui ne se prive pas de stigmatiser le caractère parfois peu accueillant des locaux.

Comme cadre et théâtre de ce deuxième livre, Antonio Paolacci et Paola Ronco ont choisi la vieille ville, plus précisément l’église de San Fredegiso, édifice imaginaire largement inspiré par l’église de San Pancrazio. C’est là, en plein centre historique, que le drame éclate par un beau dimanche de début d’été. Juste après avoir reçu l’eucharistie, le professeur Sergio Bruzzone, 78 printemps portés avec panache, s’effondre. Il vient d’être assassiné, empoisonné au cyanure. Or il n’avait rien ingéré d’autre qu’une hostie, l’hostie sans gluten qui lui était spécifiquement réservée. Car Bruzzone était cœliaque, et l’assassin visiblement le savait.

Dépêché sur les lieux, le sous-préfet de police adjoint Paolo Nigra – que beaucoup s’entêtent à appeler commissaire – se retrouve au centre d’une volière caquetante de retraités paniqués. Composant l’essentiel de l’assemblée des fidèles, tous étaient amis ou proches de la victime. A l’initiative de ce dernier, ils se réunissaient même chaque semaine dans le cadre d’un club de lecture spécialisé dans l’analyse et le commentaire de romans policiers.

Une fiction dans la fiction

Vous l’avez compris, nos auteurs aiment les clins d’œil. Et du reste ne s’arrêtent pas à cette seule mise en abyme. Ils ont même imaginé une fiction dans la fiction, une série policière télévisuelle dont l’acteur principal – incarnant le fameux commissaire Scognamiglio – n’est autre que Rocco, le compagnon de Nigra. Un télescopage qui nous vaut une scène assez hilarante quand le sous-préfet interroge un suspect tandis que dans la pièce voisine résonnent sur le petit écran les répliques tonitruantes du flic du feuilleton le plus populaire d’Italie.

Cela dit, reste bien sûr une énigme, centrale et coriace. Qui pouvait souhaiter la mort de Bruzzone ? Sa jeune et énigmatique veuve ? Ses amis qui tous détestaient cet homme arrogant, imbuvable et sadique ? Sans compter qu’à ces possibles suspects s’ajoute le délire conspirationniste d’un collègue et ennemi de Nigra qui voit dans l’empoisonnement du vieil homme l’acte d’un fanatique islamiste. Bref, on n’est pas sorti de l’auberge, d’autant que le substitut du procureur, en fin lettré malicieux, nous renvoie aux théories de Gilbert Keith Chesterton sur le « faire semblant » dans le roman policier après avoir cité doctement Sherlock Holmes : « Quand on a éliminé l’impossible, tout ce qui reste, même l’improbable, doit être la vérité ».

« Le Point de vue de Dieu ». D’Antonio Paolacci & Paola Ronco. Traduit de l’italien par Sophie Bajard. Rivages/Noir, 382 p.

« Le Point de vue de Dieu ». D’Antonio Paolacci & Paola Ronco. Traduit de l’italien par Sophie Bajard. Rivages/Noir, 382 p.

Parution simultanée en poche : « Nuages baroques ». D’Antonio Paolacci & Paola Ronco. Traduit de l’italien par Sophie Bajard. Rivages/Noir (Poche), 384 p. https://polarspolisetcie.com/le-mystere-de-lhomme-en-rose/

Parution simultanée en poche : « Nuages baroques ». D’Antonio Paolacci & Paola Ronco. Traduit de l’italien par Sophie Bajard. Rivages/Noir (Poche), 384 p. https://polarspolisetcie.com/le-mystere-de-lhomme-en-rose/

De même qu’il existe des villages-rues, il existe des polars-villes. Dans ces romans propices à l’errance, la ville elle-même, ses atmosphères et ses habitants ont les premiers rôles. L’histoire, le mystère et l’énigme viennent ensuite, comme la cerise sur le gâteau ou la crème dans le baba au rhum. Les polars d’Antonio Paolacci et Paola […]

- avril 30, 2024

- Aucun commentaire

- Europe, Polars

Dans la vie quotidienne, l’élégante Zofia Turbotyńska n’est ni franchement sympathique ni particulièrement attachante. Chez elle, tout n’est que devoir, convenances, habitudes et soumission. Nous sommes à Cracovie à la fin du XIXe siècle, tout de même. Mais quand cette honorable bourgeoise croise l’odeur du sang et le parfum du crime, elle se métamorphose en un fin limier que plus rien ni personne ne parvient à arrêter. Ignorant les tâches domestiques, bafouant les conventions sociales, la digne épouse du professeur d’université Ignacy Turbotyński s’immisce avec tact mais opiniâtreté dans l’intimité de ses concitoyens pour y démasquer scandales, mensonges et non-dit. Et là, on l’adore !

Née de l’humour et de l’imagination fort bien documentée de deux Polonais – Jacek Dehnel et Piotr Tarczynski – réunis sous le pseudonyme de Maryla Szymiczkowa, Zofia Turbotyńska revient en fanfare dans l’actualité littéraire avec « Séance à la Maison Egyptienne ». Cette troisième enquête aux multiples rebondissements démarre à la suite d’une soirée particulièrement faste à la toute fin de l’année 1898. Afin de célébrer dignement une éclipse totale de lune, la bonne société de Cracovie se réunit à la Maison Egyptienne, chez un médecin renommé, pour assister à une séance de spiritisme. Hélas, au moment crucial, l’hôte s’écroule pris de convulsions. Quand la lumière revient, il est trop tard : Władysław Beringer gît, mourant, sur le sol. Un confrère présent sur les lieux aussitôt constate : « C’est un empoisonnement à la strychnine. On ne peut rien y faire.»

Assister en direct à un crime ? Zofia Turbotyńska ne pouvait rêver plus excitant. Les circonstances lui sont en outre favorables : un vingt-huit décembre, la machine judiciaire tourne au ralenti. Afin d’éviter qu’un scandale inutile n’éclabousse les participants, elle convainc donc l’assemblée de ne pas appeler la police mais de s’en remettre au juge d’instruction Klossowitz avec lequel elle a déjà collaboré. Et compte bien collaborer sur cette affaire également.

Une bavaroise au laudanum

Notre gente dame démarre alors sur les chapeaux de roues. Elle démasque les infidélités des uns, les traîtrises des autres et les faiblesses de chacun. En passant, afin de pouvoir agir en toute tranquillité et éviter les questions inutiles, elle n’hésite pas à régaler son digne époux d’« une bavaroise au lait légèrement assaisonnée du laudanum de l’armoire à pharmacie ». Résultat, le brave homme dormira sans broncher ni se réveiller de vingt et une heure à treize heures ! Et quand il s’en étonne, sa femme le rassure : « C’est à cause de la viande.(…) Du rôti arrosé d’un bourgogne, ça te donne toujours envie de dormir ».

Car oui, j’oubliais, Ignacy Turbotyński est un fin gourmet, et un gourmet comblé car le couple possède une cuisinière hors pair. Cela nous vaut quelques savoureuses descriptions de plats copieux, et sans doute goûteux, dont ce « bœuf à la Godard » décoré de crêtes de coq évoquant la couronne des rois et perforées de trous ronds « remplis de truffe, de langue fumée et de cornichons ». Quant au prologue, lui aussi gastronomique et en outre teinté d’un redoutable humour noir, nous vous le laissons découvrir. Un régal !

« Séance à la Maison Egyptienne ». De Maryla Szymiszkowa. Traduit du polonais par Cécile Bocianowski. Agullo, 308 p.

« Séance à la Maison Egyptienne ». De Maryla Szymiszkowa. Traduit du polonais par Cécile Bocianowski. Agullo, 308 p.

Dans la vie quotidienne, l’élégante Zofia Turbotyńska n’est ni franchement sympathique ni particulièrement attachante. Chez elle, tout n’est que devoir, convenances, habitudes et soumission. Nous sommes à Cracovie à la fin du XIXe siècle, tout de même. Mais quand cette honorable bourgeoise croise l’odeur du sang et le parfum du crime, elle se métamorphose en […]

- avril 24, 2024

- Aucun commentaire

- Europe, Polars

Les polars de Valerio Varesi sont toujours un cadeau. Un présent inestimable que l’on déguste page après page, à chaque fois séduit par l’élégance de son regard, surpris par la pertinence de ses remarques sur la vie qui coule et s’échappe, par son art de décrire du dedans les êtres et les choses. Et surtout, bien sûr, par son amour indéfectible pour la ville de Parme. Une cité dont il connaît les moindres recoins, dont il décrit en alchimiste les brumes et les fantômes humides et qu’avec magie il sait nous rendre infiniment désirable. Qui, en effet, ne brûle pas de découvrir Parme après avoir lu Varesi ?

Comme tous les grands amoureux, l’écrivain peut parfois se montrer jaloux, ou déçu. Et dans « La Stratégie du lézard » – son neuvième polar publié en français chez Agullo – il se met carrément en colère contre cette ville qui se laisse corrompre et séduire par les brigands et les mafieux de tous poils. Et, tout naturellement, cette rage, cette fureur, ce sont le commissaire Soneri, son héros recurrent, qui les endosse.

Bougonnant et fulminant – mais sauvé du désespoir par l’humour et la sagesse de sa compagne avocate Angela, Soneri s’immerge dans une nouvelle enquête qui voit des croquemorts se disputer le cadavre d’un vieil homme mort de froid dans une maison de santé, un maire vénal disparaître, un curé être passé à tabac. Sans oublier une meute de chiens transformés en mules par des trafiquants de cocaïne. Amis des animaux, vous voilà prévenus ! « La Stratégie du lézard » comporte quelques scènes qui vous feront frémir. Une fois les bêtes arrivées à bon port, en l’occurrence à Parme, elles sont sauvagement abattues pour récupérer la cocaïne dûment encapsulée dans leurs intestins.

Un téléphone dans la nuit

C’est en partant sur la trace d’un téléphone portable qui sonne tout seul dans la nuit hivernale et la neige que le commissaire Soneri tombe sur ce commerce odieux. En route, dans ce brouillard qui a le « pouvoir de remettre à zéro mémoire et expérience », il croise un curieux noctambule, un faussaire qui alimente en copies de tableaux illustres les notables de la ville. A la fois généreux et cynique, l’homme lui glisse quelques pistes pour mener à bien une enquête qui s’enlise. Et où le faux, à tous les niveaux, règne en maître dans ce monde où l’ennemi ressemble « au lézard, qui, pour tromper son prédateur, abandonne un morceau de queue ». Un casse-tête éthique et professionnel.

Mais Soneri ne désarme pas. Et quand il n’en peut plus, il se réfugie dans les bras d’Angela qui, philosophe, le rassure : « C’est une avocate qui te le dit. On peut être délinquant en toute légalité, pour ça, il suffit juste d’interpréter les normes. Regarde les banques. » Les deux amoureux se rendent ensuite au Milord, chez Alceste, pour déguster leurs chers tortelli, suivis d’un plat de tripes, le tout arrosé comme il se doit d’une bouteille de gutturnio. De quoi retrouver le goût du bonheur et croire à nouveau « à la beauté du monde ».

« La Stratégie du lézard ». De Valerio Varesi. Traduit de l’italien par Florence Rigollet. Agullo, 390 p.

« La Stratégie du lézard ». De Valerio Varesi. Traduit de l’italien par Florence Rigollet. Agullo, 390 p.

Les polars de Valerio Varesi sont toujours un cadeau. Un présent inestimable que l’on déguste page après page, à chaque fois séduit par l’élégance de son regard, surpris par la pertinence de ses remarques sur la vie qui coule et s’échappe, par son art de décrire du dedans les êtres et les choses. Et surtout, […]

- avril 16, 2024

- Aucun commentaire

- Europe, Polars

A force de psychologie et de sentiments, souvent horrifiques, tartinés au kilomètre, le polar contemporain a perdu de sa force et de sa pertinence. Il s’est coupé de ce qui faisait sa raison d’être et ses lettres de noblesse. Il reste heureusement des auteurs qui, à la cruauté morbide et au sordide gratuit, préfèrent le drame et tutoient la tragédie. Par leur savoir, la densité de leur propos et la qualité de leur écriture, ils font d’une ville, d’un pays et de son histoire, bref de la société et plus largement de la condition humaine, une source inépuisable d’inspiration et le cœur battant de leur propos.

L’Ecossais Liam McIlvanney fait partie de ces maîtres incontestés du roman noir. Professeur à l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande où il a inauguré la chaire des études écossaises, il officie également comme critique littéraire pour la London Review of Books. Il est par ailleurs le fils de l’écrivain William McIlvanney parfois surnommé « le parrain du Tartan noir ». Son nouveau roman, le quatrième publié en français chez Métailié, confirme sa singularité et son talent. « Retour de flamme » est un pavé, mais un pavé dont la complexité et la richesse méritent largement les quelque 600 pages que l’auteur leur consacre. Une remarquable immersion, à la fois hypnotique et incroyablement physique, dans le Glasgow des années 1970 gangréné par la guerre des gangs.

Un minotaure régnant sur le labyrinthe du crime

« Retour de flamme » est la suite de « Le Quaker », publié en 2019, mais peut parfaitement se lire indépendamment. Le récit se déroule entre le 22 juin et le 16 juillet 1975, soit sur un peu plus de trois semaines. Revenu de son exil londonien, l’inspecteur Duncan McCormack retrouve à Glasgow ses anciens collègues, et pas mal d’ennemis. Son job, désormais : coincer l’insaisissable Walter Maitland, véritable minotaure régnant sur un labyrinthe d’activités criminelles allant de la drogue à la prostitution en passant par la protection monnayée et les paris clandestins. Notre flic intrépide se voit toutefois rapidement freiné dans son élan par d’autres affaires apparemment plus urgentes – un incendie criminel, un homme torturé et assassiné retrouvé dans une décharge, l’explosion d’une voiture piégée – avant de découvrir qu’elles s’insèrent elles aussi parfaitement dans le puzzle complexe qu’il tente de reconstituer.

Et puis, bien sûr, il y a Glasgow, dont on découvre les différentes atmosphères et couleurs au gré des déplacements des personnages. Une séance de jogging avec McCormack nous offre « la meilleure vue sur la ville ». On contemple ensuite « le soleil parant d’argent la Clyde », on s’aventure dans l’autrefois sulfureux quartier des Gorbals avant de terminer le voyage en admirant « les belles maisons mitoyennes de Carlton Place, brillant de toute leur symétrie derrière le rideau intermittent des peupliers. Question gastronomie, l’auteur se révèle résolument lyrique quand il décrit « l’amertume sombre s’engouffrant à travers la crème blanche sucrée » d’une pinte de Guniness. Pour le reste, le lecteur se contentera de frites et de petits pains au bacon arrosé de sauce brune et visqueuse. On ne peut pas tout avoir !

« Retour de flamme ». De Liam McIlvanney. Traduit de l’anglais (Ecosse) par David Fauquemberg. Editions Métailié, 588 p.

« Retour de flamme ». De Liam McIlvanney. Traduit de l’anglais (Ecosse) par David Fauquemberg. Editions Métailié, 588 p.

A force de psychologie et de sentiments, souvent horrifiques, tartinés au kilomètre, le polar contemporain a perdu de sa force et de sa pertinence. Il s’est coupé de ce qui faisait sa raison d’être et ses lettres de noblesse. Il reste heureusement des auteurs qui, à la cruauté morbide et au sordide gratuit, préfèrent le […]

- avril 3, 2024

- Aucun commentaire

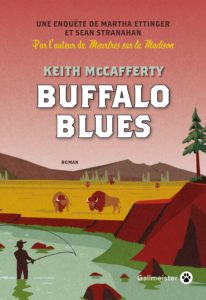

- Amérique du Nord, Polars

Les bisons sont un sujet délicat dans le Montana. Un peu comme les loups dans nos contrées. On les aime bien, on les respecte, on les admire, mais à condition qu’ils restent discrets. S’ils deviennent trop nombreux ou dangereux pour les troupeaux – ils peuvent apparemment transmettre la brucellose au bétail – ils sont abattus sans état d’âme par le gouvernement. Au grand dam de leurs défenseurs. Pour évoquer ce thème éminemment complexe, l’Américain Keith McCafferty a imaginé un polar lui aussi complexe. On y retrouve toute la fine équipe des romans précédents : la shérif Martha Ettinger, son adjoint indien Harold Little Feather et Sean Stranahan, peintre, pêcheur à la mouche, enquêteur occasionnel et ancien amoureux de Martha.

L’histoire démarre au lendemain de la fête du 4 juillet, dans la vallée de la rivière Madison, à deux pas des Palisades Cliffs. Un troupeau de bisons vient d’y trouver la mort : il semble s’être littéralement suicidé en se jetant dans le vide. A-t-il été effrayé par les feux d’artifice ? Des chasseurs les auraient-ils piégés et contraints à sauter ? Les rumeurs courent, les hypothèses fusent. On parle de buffalo jump (« précipice à bisons »), ou de pishkun, une ancienne pratique de chasse autochtone. Intrigués et perplexes, la shérif Martha et son adjoint se rendent sur place. Horrifiés, ils y découvrent le cadavre d’un jeune indien affreusement mutilé. Ce dernier avait été vu peu avant en compagnie de Blancs, des jumeaux poursuivis par une réputation douteuse. Bref, ça sent le roussi !

Mais comment y voir clair dans cet imbroglio ? Pour découvrir la pièce manquante du puzzle, les deux policiers vont avoir besoin de Sean Stranahan. Et ça tombe bien ! L’ancien privé vient de tomber sous le charme d’une sirène, une jeune femme qui nage dans l’aquarium géant du Trout Tails Bar et qui vient de l’engager pour retrouver un homme qu’elle a aimé. Or il s’avère que cet Indien a lui aussi participé au pishkun.

besoin de Sean Stranahan. Et ça tombe bien ! L’ancien privé vient de tomber sous le charme d’une sirène, une jeune femme qui nage dans l’aquarium géant du Trout Tails Bar et qui vient de l’engager pour retrouver un homme qu’elle a aimé. Or il s’avère que cet Indien a lui aussi participé au pishkun.

Après quelques leçons de pêche à la mouche, et un magnifique voyage au cœur de la nature sauvage, la vérité s’impose enfin. Tandis que l’amour, tel le phénix, semble toujours prêt à renaître de ses cendres. Parce que, comme l’énonce doctement Sean Stranaham, « le vrai amour ne recherche ni la logique ni la luxure, mais la synchronisation des battements des cœurs ».

« Buffalo Blues ». De Keith MacCafferty. Traduit de l’américain par Marc Boulet. Gallmeister, 486 p.

« Buffalo Blues ». De Keith MacCafferty. Traduit de l’américain par Marc Boulet. Gallmeister, 486 p.

Les bisons sont un sujet délicat dans le Montana. Un peu comme les loups dans nos contrées. On les aime bien, on les respecte, on les admire, mais à condition qu’ils restent discrets. S’ils deviennent trop nombreux ou dangereux pour les troupeaux – ils peuvent apparemment transmettre la brucellose au bétail – ils sont abattus […]

A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.

Photo: Lara Schütz