Une grosse surprise, teintée d’un brin de déception, mais vite oubliée. Après cinq enquêtes menées tambour battant par son efficace duo Wyndham-Banerjee, l’Anglais Abir Mukherjee quitte l’Inde – le pays de sa famille – et les années 1920 pour s’installer dans l’Amérique contemporaine. Un désir de changement bien compréhensible. Et qui lui réussit parfaitement. « Les Fugitifs » est un polar palpitant, complexe et superbement construit. Un polar sous tension, né de la colère de l’auteur contre ce qu’il advient du monde.

Le roman se situe à la toute fin d’une élection présidentielle très disputée et dont l’issue s’avère plus qu’incertaine. Face à Greenwood, la vice-présidente démocrate, se dresse avec toute sa morgue et son arrogance un républicain nommé Costa « que la moitié de la population américaine considère comme un cinglé narcissique qui tuerait sa propre mère pour entrer à la Maison Blanche ». Toute ressemblance avec des personnes existantes n’est bien sûr pas fortuite. Mukherjee précise par ailleurs avoir commencé son roman avant l’attaque du Capitole par les partisans de Trump.

Une fois le contexte posé, l’auteur construit librement une intrigue qui fait la part belle à la corruption, au complot et qui se situe d’emblée dans la veine du thriller. Ecrit à la troisième personne et porté par différents narrateurs, le récit commence avec un attentat dans un centre commercial de Los Angeles. Un acte barbare que l’on « vit » aux côtés de la poseuse de bombe, une jeune fille volontairement sacrifiée des commanditaires qui se font appeler « Les Fils du califat ». Un nom parfaitement inconnu des spécialistes du terrorisme!

Aussitôt après l’explosion, prenant des risques considérables, Shreya Mistry, agente spéciale du FBI, se précipite à l’intérieur du bâtiment qui menace de s’effondrer. Impétueuse et indocile, cette jeune femme d’origine indienne retrouve ainsi, par miracle, les vidéos de surveillance où l’on voit la kamikaze courir, sortir son téléphone… et mourir. Pourquoi courait-elle? Avait-elle été piégée? Cet attentat meurtrier n’était-il que le premier d’une série machiavéliquement planifiée avant les élections pour déstabiliser l’Amérique? Hantée par ces questions, ignorant les sanctions et les brimades de sa hiérarchie, Shreya va alors tout mettre en œuvre pour retrouver une jeune femme, Aliyah qui, venue de Londres, était entrée sur le territoire américain en même temps que la poseuse de bombe.

A l’enquête « officielle » se superpose alors une deuxième traque plus discrète. Prévenu que sa fille est en danger, le père d’Aliyah tente de la retrouver avec l’aide d’une Américaine dont le fils, lui aussi disparu, semble pris dans le même engrenage. Et l’auteur profite de cette double course – poursuite pour nous faire traverser les Etats-Unis de part en part. Le chemin des parents éplorés finit par croiser la route de l’agente du FBI. Et le tout se termine dans une monstre bastringue électorale avec mouvements de foule et ambiance survoltée, une apothéose tragique et très cinématographique dont l’auteur a le secret. Glissant de découverte en révélation, ce dernier parvient en outre à nous tenir en haleine jusqu’au bout. Dans « Les Fugitifs », l’identité des traitres et leurs motivations sont en effet susceptibles de changer jusqu’au dernier moment.

« Les Fugitifs ». D’Abir Mukherjee. Traduit de l’anglais par Pierre Reignier. Editions Liana Levi, 408 p.

« Les Fugitifs ». D’Abir Mukherjee. Traduit de l’anglais par Pierre Reignier. Editions Liana Levi, 408 p.

Sur d’autres livres d’Abir Mukherjee:

https://polarspolisetcie.com/le-mystere-indien-de-la-chambre-close/

https://polarspolisetcie.com/traque-sans-merci-au-coeur-de-la-poudriere-indienne/

Une grosse surprise, teintée d’un brin de déception, mais vite oubliée. Après cinq enquêtes menées tambour battant par son efficace duo Wyndham-Banerjee, l’Anglais Abir Mukherjee quitte l’Inde – le pays de sa famille – et les années 1920 pour s’installer dans l’Amérique contemporaine. Un désir de changement bien compréhensible. Et qui lui réussit parfaitement. « Les […]

Se lancer dans une nouvelle aventure littéraire à 68 ans, voilà qui est plutôt rare et courageux. Après une cinquantaine de polars à succès mettant en scène ses personnages fétiches – le flic Harry Bosch, l’avocat Mickey Haller, l’inspectrice Renée Ballard et le journaliste Jack McEvoy – Michael Connelly change de décor et de héros. Dans « Sous les eaux d’Avalon », son dernier polar, l’écrivain américain quitte la vie trépidante de Los Angeles pour le cadre idyllique de Santa Catalina, une île rocheuse de 194 km2 située à 35 kilomètres du continent. Et pour nous la faire découvrir, il crée de toutes pièces un nouvel enquêteur, un homme têtu, intègre et courageux, l’inspecteur Stilwell.

Ce parti pris nous permet d’assister en direct à la naissance d’un personnage, à la manière dont ce dernier peu à peu s’ancre dans la fiction. Au départ, on ne sait rien de lui. Ensuite progressivement, comme dans un film, les choses s’éclairent, prennent forme et des repères se mettent en place. La figure de Stilwell se dessine, avec un passé, des sentiments. On découvre notamment qu’il entretient une relation amoureuse stable avec Tash – une nouveauté dans l’univers romanesque de Michael Connelly.

Un cadavre bien gênant découvert sous un bateau

Débarqué de l’unité des Homicides du LAPD (Los Angeles Police Department), Stilwell a atterri à Santa Catalina après une embrouille avec un collègue peu scrupuleux. Il s’agit donc d’un placard, même pas doré, d’une manière de le punir en lui coupant les ailes. « En sa qualité d’inspecteur assigné à Avalon (la ville principale de Santa Catalina, réd.), c’était lui qui commandait les forces de l’île. Cet honneur lui valait tout un tas de tâches de gestion et d’administration qu’il n’acceptait qu’à regret », précise l’auteur.

En temps normal, à part quelques délits mineurs, il ne se passe par grand-chose dans ce paradis protégé pour touriste fortunés. Peu après l’arrivée de Stilwell, toutefois, la situation se dégrade. Outre une histoire de bison mutilé, et en plus de l’agression d’un officier de police dans un bar, notre inspecteur se retrouve avec un cadavre sur les bras. Il s’agit d’une jeune femme à la réputation un brin sulfureuse qui travaillait dans un club privé très sélect. Son corps, enveloppé dans une bâche et lesté, a été retrouvé sous un bateau du port.

En pleine saison touristique, le maire tente d’étouffer l’affaire. Il est aidé par des policiers qui, envoyés du continent, se contentent d’enquêter mollement. Bien qu’officiellement tenu à l’écart, Stilwell ne peut rester inactif. Il part sur les traces du tueur et dénonce les conclusions hâtives de ses collègues, s’attirant les remontrances et les menaces de son supérieur. Rien n’y fait. Tenace et têtu, notre inspecteur s’accroche, entraînant le lecteur dans une traque haletante relatée avec brio dans un style quasi cinématographique.

Après ce premier galop d’essai, le personnage de Sitwell semble promis à un bel avenir. Gageons aussi que, comme à son habitude, Michael Connelly lui fera rencontrer par la suite ses autres personnages. « Il reviendra certainement, confirme l’auteur dans une interview, et je suis à un stade où je réfléchis à qui je vais le présenter en premier. Haller? Ballard? Bosch? Peut-être McEvoy? Je n’ai pas encore décidé, mais je m’amuse à imaginer toutes les possibilités. »

« Sous les eaux d’Avalon ». De Michael Connelly. Traduit de l’anglais par Robert Pépin. Calmann-Lévy Noir, 386 p. En librairie le 11 juin 2025.

« Sous les eaux d’Avalon ». De Michael Connelly. Traduit de l’anglais par Robert Pépin. Calmann-Lévy Noir, 386 p. En librairie le 11 juin 2025.

Sur un autre livre de Michael Connelly:

https://polarspolisetcie.com/proces-a-haut-risque-pour-michael-connelly/

Se lancer dans une nouvelle aventure littéraire à 68 ans, voilà qui est plutôt rare et courageux. Après une cinquantaine de polars à succès mettant en scène ses personnages fétiches – le flic Harry Bosch, l’avocat Mickey Haller, l’inspectrice Renée Ballard et le journaliste Jack McEvoy – Michael Connelly change de décor et de héros. […]

Ecrivain aussi passionné que passionnant, Keith McCafferty a grandi dans les Appalaches. Son amour de la pêche à la mouche l’a toutefois conduit dans le Montana où il est devenu rédacteur en chef du magazine de vie au grand air Field & Stream. Le Montana sert aussi de décor et d’ancrage à ses romans, des polars mettant en scène le couple parfois explosif mais efficace formé par la shérif Martha Ettinger et son ami-amant Sean Stranahan aquarelliste, guide de pêche et détective privé à ses heures.

Sixième enquête du duo, « La rivière au cœur froid » démarre sur un fait divers tragique. Prise dans une tempête de neige, une femme meurt de froid dans la montagne, en plein mois d’avril. Pour tenter de s’en sortir, Freida avait rampé jusque dans la tanière d’un grizzli. Se sentant coupable d’avoir entraîné son épouse dans cette équipée mal préparée, son mari se suicide. Peu après, les enquêteurs découvrent dans les affaires abandonnées du couple une boîte à mouches de pêche inhabituelle. Il s’agit d' »une sorte de portefeuille en cuir, à fermeture éclair et doublé en peau de mouton » sur lequel sont estampillées à la pyrogravure les initiales EH. EH comme Ernest Hemingway, devine aussitôt le lecteur qui a lu la quatrième de couverture du livre.

Changement de ton, changement de registre. Un homme – le frère de Freida – est retrouvé mort dans une rivière. Accident ou meurtre? Le doute subsiste. Puis c’est au tour de la femme qui a découvert son cadavre d’être assassinée. Or ces deux victimes avaient, elles aussi, un lien avec Hemingway, plus particulièrement avec une mystérieuse malle de pêche qui lui appartenait et qui aurait été volée, ou perdue, lors d’un transport en train vers l’Idaho, en 1940. Une malle dont une luxueuse canne en bambou refendu s’est brusquement retrouvée sur le marché. Une malle qui, peut-être, contenait aussi un manuscrit inachevé.

Pour écrire ce roman, Keith Mc Cafferty s’est inspiré d’un fait réel. Une anecdote que lui a rapporté Jack Hemingway, le fils du célèbre écrivain. Ce livre est donc une forme d’hommage. Comme à son habitude, l’auteur puise également dans les rudes et magnifiques paysages du Montana pour nourrir, et littéralement enrober, l’enquête de la shérif Martha Ettinger et de son adjoint. Bravant les frontières, et parfois l’éthique policière, ce dernier multiplie les défis et les prises de risque. Dans sa zigzagante chasse au trésor, à la recherche d’un vieil homme un peu fou – un admirateur absolu d’Hemingway, il nous emmène crapahuter sur les eaux gelées du Froze-to-Death Lake, puis déguster un cocktail dans un bar animé de La Havane.

« La rivière au cœur froid » est un roman profus, touffu qui multiple les rebondissements, les sauts, les personnages. Il ignore la logique ordinaire, multiplie les retours en arrière et défie la hiérarchie des faits. L’enquête permet aussi à l’auteur de nous offrir une magnifique galerie de portraits haut en couleur. Et d’irrésistibles descriptions de rivières. De quoi donner des envies de pêche à la mouche même aux lecteurs les plus réfractaires à ce sport.

« La rivière au cœur froid ». De Keith McCafferty. Traduit de l’anglais par Marc Boulet. Gallmeister, 480 p.

« La rivière au cœur froid ». De Keith McCafferty. Traduit de l’anglais par Marc Boulet. Gallmeister, 480 p.

Sur d’autres livres de Keith McCafferty:

https://polarspolisetcie.com/les-cheminees-peuvent-etre-mortelles-avis-au-pere-noel/

https://polarspolisetcie.com/des-bisons-une-sherif-intrepide-et-une-irresistible-sirene/

Ecrivain aussi passionné que passionnant, Keith McCafferty a grandi dans les Appalaches. Son amour de la pêche à la mouche l’a toutefois conduit dans le Montana où il est devenu rédacteur en chef du magazine de vie au grand air Field & Stream. Le Montana sert aussi de décor et d’ancrage à ses romans, des […]

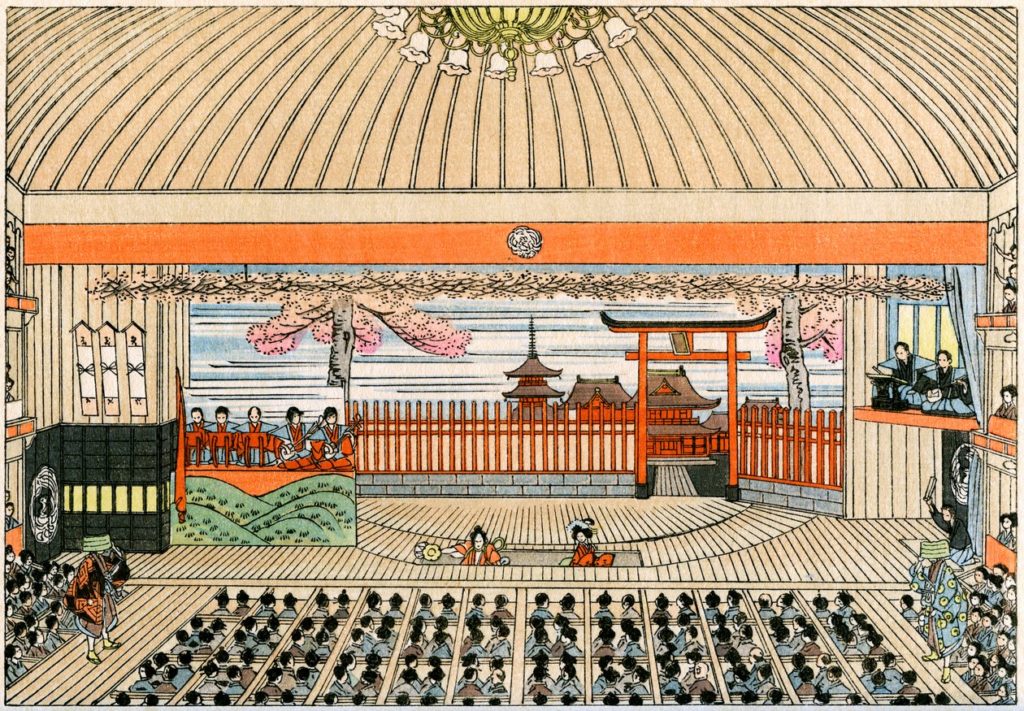

Fines météorites lumineuses et fragiles, les histoires de la très grande écrivaine japonaise Yôko Ogawa – née en 1962 à Okayama – surgissent, telles de magiques étincelles, du discret frottement entre l’imaginaire et le réel. Toujours à la limite entre le possible et l’improbable, ses textes – romans et nouvelles – participent d’un émerveillement un peu triste. Ils disent des destins souvent scellés par la solitude, mais où une rencontre, soudain, fait dévier la trajectoire des habitudes.

« Scènes endormies dans la paume de la main », son nouveau recueil de textes courts évolue en spirale autour du théâtre, de la représentation au sens large, mais en les abordant par la bande, côté fantasmes. Il y est question d’une « ancienne actrice » qui a écrit à la main les répliques de « La ménagerie de verre » de Tennessee Williams sur sa vaisselle. Une autre, au moment de prendre sa retraite, achète un billet pour chaque représentation – soixante-dix-neuf au total – de la comédie musicale « Les Misérables ». Une troisième, dame de compagnie, est engagée par un vieil homme très riche comme « comédienne décorative » avec pour seule mission de vivre son quotidien sur la scène d’un faux théâtre. Plus résolument étranges et dérangeants, quelques textes mettent en scène des animaux participants eux aussi de réalités incertaines.

Chez Yôka Ogawa, la richesse et la complexité s’enracinent dans une grande simplicité stylistique. Les histoires s’enchâssent ou se télescopent avec un naturel confondant, « un siège de théâtre vide ressemble à une tombe », l’imagination s’envole sur les promesses illimitées d’une jupe à fleurs. Tout semble admis, permis, évident, mais la mort souvent rôde en coulisses comme dans des rêves qui, discrètement, frôlent le cauchemar.

« Scènes endormies dans la paume de la main ». De Yôko Ogawa. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, 288 p.

« Scènes endormies dans la paume de la main ». De Yôko Ogawa. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, 288 p.

Fines météorites lumineuses et fragiles, les histoires de la très grande écrivaine japonaise Yôko Ogawa – née en 1962 à Okayama – surgissent, telles de magiques étincelles, du discret frottement entre l’imaginaire et le réel. Toujours à la limite entre le possible et l’improbable, ses textes – romans et nouvelles – participent d’un émerveillement un […]

Visiter le Japon en lisant « Le fil de l’espoir » de Keigo Higashino est un grand bonheur. Et une chance dont j’ai bénéficié. Le thé d’orge glacé, le poisson grillé, le riz arrosé d’un mélange d’igname râpé, d’œuf cru et de soja, même la gare d’Ueno où s’arrête le Shinkansen – le TGV nippon – emprunté par l’un des enquêteurs, tout y prend une épaisseur inédite. Mais rassurez-vous, le dernier polar du grand auteur japonais peut aussi se déguster bien au chaud depuis chez soi.

Avec une tasse de thé vert, toutefois, car les livres de Keigo Higashino se revendiquent d’un temps long. Ils cultivent joyeusement l’erreur et l’errance, valorisent le doute, n’hésitent pas à chercher un sens à ce qui apparemment n’en a pas, bref mettent à mal certains clichés trop vite associés au Japon. Dans ce nouveau roman, Keigo Higashino reste par ailleurs fidèle à la figure complexe et mystérieuse de l’inspecteur Kaga Kyōichirō. Affecté désormais au commissariat de secteur de l’avenue Meguro-dōri, il est le supérieur de son ami et cousin Matsumiya Shūhei.

Un père et une demi-sœur inconnus

Or voilà que ce dernier se retrouve au centre de l’une des deux énigmes qui servent d’armature au récit. Il vient de recevoir, d’une inconnue, un appel qui pourrait bouleverser son existence. Le père de cette femme, qui est mourant, a reconnu Matsumiya comme son fils. Un choc pour ce dernier qui croyait son père décédé depuis longtemps. Son cousin Kaga tombe lui aussi des nues. Interrogée à son tour, sa propre mère se réfugie dans le silence. Le jeune policier se retrouve donc bien seul face à l’une des enquêtes les plus douloureuses de sa carrière: le mystère de son origine.

Matsumiya n’a toutefois pas beaucoup de temps à consacrer à sa vie privée. Le devoir – son travail – l’appelle sur une autre enquête. Une femme a été sauvagement assassinée dans le quartier de Jiyūgaoka. Hanazuka Yayoi y tenait un salon de thé fort apprécié pour la qualité de son accueil et de ses pâtisseries. Ironie de l’affaire, elle a été tuée par le couteau à lame longue et très pointue qu’elle utilisait pour couper les gâteaux mousseline.

Un cambriolage qui a mal tourné ? Peu probable, car rien n’a été dérobé. Une jalousie, une rancœur ? Cette fringante quinquagénaire semblait aimée de tous. Paradoxalement alertés par cette pluie d’éloges, Matsumiya et Kaga commencent à fouiller dans son passé. Ils s’interrogent sur les sentiments d’un habitué, l’un des rares hommes à fréquenter régulièrement le salon de thé. L’ex-mari de Yayoi, brusquement resurgi dans sa vie, semble lui aussi suspect. Le lecteur, élégamment mis sur la piste par l’auteur, possède un peu d’avance sur les enquêteurs. Sans forcément parvenir à mettre des mots et des noms sur ses intuitions, il se doute instinctivement – un thème cher à Keigo Higashino – que derrière cette mort inexpliquée se cache un autre secret de famille évadé du silence forcé dans lequel il avait été verrouillé.

Mais la vérité est-elle forcément bonne à dire, surtout quand il s’agit de paternité ? Pour révéler la vérité au sujet d’un crime, la police a-t-elle le droit de dévoiler le secret d’un tiers ? Comme toujours, Keigo Higashino préfère l’ouverture des questions à la clôture des affirmations. Sa réponse, une réponse, il nous la réserve pour la toute fin. Délicatement. En cadeau.

« Le fil de l’espoir ». De Keigo Higashino. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, coll. « Actes noirs », 364 p.

« Le fil de l’espoir ». De Keigo Higashino. Traduit du japonais par Sophie Refle. Actes Sud, coll. « Actes noirs », 364 p.

Visiter le Japon en lisant « Le fil de l’espoir » de Keigo Higashino est un grand bonheur. Et une chance dont j’ai bénéficié. Le thé d’orge glacé, le poisson grillé, le riz arrosé d’un mélange d’igname râpé, d’œuf cru et de soja, même la gare d’Ueno où s’arrête le Shinkansen – le TGV nippon – emprunté […]

Le nom de l’Américain Horace McCoy ne vous dit rien? Son œuvre, pourtant, brille au firmament des classiques du polar. « On achève bien les chevaux », c’est lui, « Un linceul n’a pas de poches », lui aussi. Publié en 1937 en… Angleterre, adapté au cinéma par Jean-Pierre Mocky en 1974, ce roman traite de la liberté de la presse, des brimades des politiques et de la pression exercée par la publicité sur les journalistes. Il n’a pas pris une ride. Aujourd’hui comme hier, oser dire la vérité peut mettre en péril un emploi, ou même une vie.

Grâce à l’astucieuse politique de réédition de la Série noire qui nous a déjà valu quelques savoureuses pépites (https://polarspolisetcie.com/relire-raymond-chandler-vite/, https://polarspolisetcie.com/le-tueur-fou-du-sentier/), « Un linceul n’a pas de poches » nous revient dans une traduction révisée par Michael Belano. La préface de Benoît Tadié rappelle que ce livre a connu plusieurs titres provisoires, qu’il a d’abord été refusé par les éditeurs américains qui ne l’ont publié qu’en 1948, dans une version édulcorée, et qu’il comporte une importante part autobiographique. Il est vrai qu’avec une vie aussi singulière et mouvementée, il y avait de quoi faire.

Un style vif et concis

Né en 1897 à Pegram (Tennessee) dans une famille pauvre, Horace McCoy commence à travailler à 12 ans comme vendeur de journaux. En 1917, il s’engage dans l’armée, devient observateur aérien et débarque en France en 1918. Il y sera décoré de la Croix de Guerre pour héroïsme. Démobilisé, il devient journaliste sportif à Dallas, commence à écrire, publie ses premières nouvelles, mais perd son emploi lors de la Grande Dépression de 1929. On le retrouve ensuite à Hollywood où il tient quelques petits rôles avant de se consacrer à l’écriture de scénarios. En littérature, on compare souvent son style vif et concis à ceux de Steinbeck et Hemingway, mais son regard sans concession sur la société américaine dérange. En 1955, à 58 ans, Horace McCoy meurt d’une crise cardiaque à Beverly Hills, dans l’indifférence générale.

Des émules du Ku Klux Klan

Toutes ces expériences, transfigurées, ressurgissent dans « Un linceul n’a pas de poches ». Colton, où se déroule l’intrigue, est en outre clairement inspirée par Dallas, où l’écrivain a vécu entre 1919 et 1930. Mike Dolan, le personnage principal du roman, est un journaliste épris de justice et de vérité. Il démissionne avec fracas du journal qui l’emploie quand le rédacteur en chef refuse, une fois de plus, un article dénonçant la corruption dans le monde du base-ball. Avec deux amis, dont la piquante et indomptable Myra, ce Don Quichotte sans peur mais pas sans failles crée alors son propre magazine, le Cosmopolite. Déjouant les attaques de ses ennemis et les chausse-trappes d’une vie amoureuse agitée, il multiplie les révélations et va jusqu’à s’attaquer aux Croisés, des fanatiques qui s’inspirent des pratiques et de l’idéologie du Ku Klux Klan. Une société secrète à la tête de laquelle siègent plusieurs notables de la ville. Ces derniers seront-ils prêts à tout pour le faire taire? La victoire est fragile et vulnérable quand ses ailes sont en papier.

« Un linceul n’a pas de poches ». De Horace McCoy. Traduction de l’anglais de Sabine Berritz et Marcel Duhamel, révisée par Michael Belano. Préface inédite de Benoît Tadié. Gallimard, Série noire, 290 p.

« Un linceul n’a pas de poches ». De Horace McCoy. Traduction de l’anglais de Sabine Berritz et Marcel Duhamel, révisée par Michael Belano. Préface inédite de Benoît Tadié. Gallimard, Série noire, 290 p.

Le nom de l’Américain Horace McCoy ne vous dit rien? Son œuvre, pourtant, brille au firmament des classiques du polar. « On achève bien les chevaux », c’est lui, « Un linceul n’a pas de poches », lui aussi. Publié en 1937 en… Angleterre, adapté au cinéma par Jean-Pierre Mocky en 1974, ce roman traite de la liberté de […]

A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.

Photo: Lara Schütz