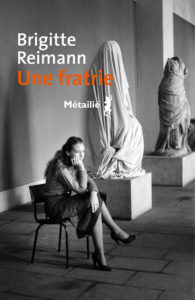

Il est des découvertes précieuses et rares comme celles que nous valent les nouvelles traductions. « Une fratrie » de Brigitte Reimann fait partie de ces surprises-là. Grâce à la traductrice Françoise Toraille et aux Editions Métailié, le lecteur non germanophone peut s’aventurer aujourd’hui dans l’univers magistral et envoûtant de l’une des plus importantes écrivaines est-allemandes. Est-allemandes, oui, car née en 1933 à Burg, cette grande dame des lettres a passé l’essentiel de sa vie en RDA. Elle y est morte en 1973 d’un cancer, à 50 ans, laissant un grand roman inachevé, « Franziska Linkerhand ».

« Fratrie » – qui nous est offert aujourd’hui dans le texte original grâce à une récente découverte du manuscrit que l’on croyait perdu – était paru en 1963 dans une version censurée par la Stasi. L’ouvrage n’en suscita pas moins de vives discussions tant à l’Est qu’à l’Ouest. L’écrivaine l’avait terminé en 1961, quelques mois avant la construction du mur de Berlin. Consacré à la tragédie des familles fracturées par la division de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, ce roman intense, engagé, parfois drôle, reçut en 1965 le prix Heinrich Mann.

Pour incarner cette souffrance mais aussi l’espoir de voir triompher les valeurs portées par la RDA, l’auteure a choisi une sorte d’alter ego magnifique, Elisabeth Arendt, 24 ans. Alors que cette dernière vient d’apprendre que son frère préféré, Uli, envisage de passer à l’Ouest, la jeune femme se souvient de toutes les années partagées avec ce complice adoré. Elle évoque aussi l’arrivée des Russes, le lieutenant blond et maigre venu de Kiev qui vécut un temps chez eux et qui préparait du chachlick sur un feu allumé dans la buanderie. Elle nous parle enfin du courage de ses parents acceptant sans broncher les privations, le changement et les nouvelles tâches qui leur sont imparties.

Audacieuse, lucide, altruiste mais rebelle aux absurdités administratives du nouveau régime, Elisabeth, dite Betsy, travaille comme peintre dans un combinat – un « groupe d’entreprises d’un même domaine de production coopérant en vue d’un meilleur rendement », nous apprend le glossaire à la fin du livre – dans le but d’amener la culture aux ouvriers. Bien que profondément convaincue par sa tâche, elle refuse de se soumettre au diktat du réalisme socialiste imposé par le Parti et revendique le droit à une certaine subjectivité. Il en résulte, dans le roman, un débat animé sur l’art qui, à l’époque, ne fut pas du goût des censeurs.

Dans un style à la fois lyrique et rugueux, poétique et nerveux, par instant presque saccadé, Brigitte Reimann donne à voir autant qu’à lire sa perception de cette Allemagne nouvelle. Outre de petits morceaux de paysages, elle nous offre une véritable galerie de portraits saisissants. Il y a Uli, bien sûr, le frère à l’imagination si fertile, puis Joachim, l’amoureux ennuyeux mais si doux et rassurant, enfin le brigadier Lukas, travailleur intègre féru d’histoire de l’art, un homme qui aime Botticelli et Raphaël. Même la Stasi y fait une brève apparition sous les traits d’un inconnu dont le « visage était celui du jeune homme bien comme il faut d’à côté« . Tout en mentionnant avec cynisme que certaines personnes les appellent aussi la main noire, il reproche à la jeune femme d’avoir créé un groupe réactionnaire dans le cercle des peintres amateurs de l’usine. Le roman ensuite se termine, ou presque, avec une interrogation terrible et prémonitoire sortie de la bouche du frère prêt à l’exil, mais contraint d’y renoncer: « Quel Etat est-ce donc que celui où la sœur dénonce son frère? »

« Une fratrie « . De Brigitte Reimann. Traduit de l’allemand par Françoise Toraille. Postface par Nicole Bary. Editions Métailié, 182 p.

« Une fratrie « . De Brigitte Reimann. Traduit de l’allemand par Françoise Toraille. Postface par Nicole Bary. Editions Métailié, 182 p.

Il est des découvertes précieuses et rares comme celles que nous valent les nouvelles traductions. « Une fratrie » de Brigitte Reimann fait partie de ces surprises-là. Grâce à la traductrice Françoise Toraille et aux Editions Métailié, le lecteur non germanophone peut s’aventurer aujourd’hui dans l’univers magistral et envoûtant de l’une des plus importantes écrivaines est-allemandes. Est-allemandes, […]

« Mater dolorosa », le nouveau roman noir de Jura Pavičić, n’est pas un livre que l’on dévore. C’est un livre qui vous imprègne, mot après mot, phrase après phrase – des phrases souvent magnifiques – un livre qui vous laisse déconcertée, un peu transie, comme imbibée de fatalité triste. La fatalité des gens modestes, notamment des femmes et des mères dont la vie, inexorablement, dérape vers le malheur et l’échec.

Dans « L’Eau rouge », paru en français en 2021 et plusieurs fois primé, Jura Pavičić – né en 1965 à Split – convoquait l’histoire récente de son pays. Dans « Mater Dolorosa », son quatrième ouvrage publié chez Agullo, il se concentre davantage sur le présent pour nous offrir un gros roman aux allures de tragédie grecque. Trois personnages se partagent la scène en cet automne humide de 2022 : Katja, la mère, Ines, la fille, et Zvone, le policier. Avec un collègue plus âgé, un ancien cadre de la police yougoslave, Zvone enquête sur la mort d’une jeune fille de 17 ans, Viktorija Zeba, la fille de deux médecins connus, retrouvée violée et assassinée dans une usine désaffectée de la zone industrielle de Split. A la fois sobre, précise et très visuelle, la description de cette usine de PVC pose à elle seule le ton d’un livre toujours à fleur de peau du passé.

Les liens du sang

Le principal suspect, Mario, n’est autre que le fils de Katja et le frère d’Ines. L’écrivain ne lui donne jamais la parole. Et le jeune homme ne laisse rien paraître de ce qui a pu se passer. C’est un fantôme blanc et lisse, amorphe et indifférent, qui passe ses journées à ne rien faire, ou pas grand-chose. Les deux femmes savent qu’il est coupable, elles ont retrouvé des objets l’incriminant, mais elles tentent de se voiler la face. Elles n’y peuvent rien, les liens du sang sont les plus forts. L’une et l’autre vont garder le silence quitte à ce qu’un homme innocent, mais au passé douteux, soit accusé à sa place.

Zvone n’est pas dupe. Il sait que Mario a tué, et redoute qu’il ne récidive. Mais il a lui aussi ses fardeaux, qui pèsent lourd sur son quotidien, les coups bas d’un collègue arriviste, une mère qui a refait sa vie en Australie, un père rentré malade et invalide de la guerre, « un jeune vieillard, un enfant-vieillard dont il faut s’occuper. Alors que les gens de sa génération pouponnent et veillent sur des bambins au teint pourpre, Zvone veille sur un petit enfant gâté, blanc, frêle et desséché. »

De page en page une autre vérité parallèlement se dégage, impérieuse, obsédante : l’amour-haine de l’auteur pour sa ville, « cette ville dure et exigeante, chaque jour plus rude et plus laide », comme l’exprime l’un de ses personnages. Car c’est à elle, finalement, que Jura Pavičić réserve le premier rôle, faisant de Split la véritable héroïne tragique de ce roman noir. Une Split inconnue des touristes dont il décrit avec tendresse les quartiers gris de l’ère communiste, les « reliques de ruines d’ex-à peu près tout », et même le cimetière, le cimetière « inachevé, comme est inachevé tout ce qui l’entoure ici : les maisons, le travail, les ambitions, les vies ».

« Mater dolorosa ». De Jura Pavičić. Traduit du croate par Olivier Lannuzel. Agullo Editions, Agullo Noir, 396 p. En librairie le 5 septembre 2024.

« Mater dolorosa ». De Jura Pavičić. Traduit du croate par Olivier Lannuzel. Agullo Editions, Agullo Noir, 396 p. En librairie le 5 septembre 2024.

« Mater dolorosa », le nouveau roman noir de Jura Pavičić, n’est pas un livre que l’on dévore. C’est un livre qui vous imprègne, mot après mot, phrase après phrase – des phrases souvent magnifiques – un livre qui vous laisse déconcertée, un peu transie, comme imbibée de fatalité triste. La fatalité des gens modestes, notamment des […]

En littérature, comme en balade, il faut parfois modérer son allure pour explorer les chemins de traverse. Il serait dommage en effet de manquer les coquelicots ou les baies qui poussent sur les bas-côtés de nos habitudes. « Cette corde qui m’attache à la terre », le premier roman de Lorina Bălteanu, est de cette trempe-là. Une pépite fragile et discrète, un peu brute par endroits, poétique, terriblement émouvante et juste. Cet ovni littéraire aux allures autobiographiques prend racine dans une terre lointaine et pour beaucoup méconnue, voire exotique : la Moldavie, et plus précisément la Moldavie de l’époque soviétique, un petit pays enclavé entre la Roumanie et l’Ukraine, dont la capitale est Chișinău et la langue officielle le roumain.

Poétesse, journaliste et créatrice de bijoux, Lorina Bălteanu vit actuellement à Paris. Une ville, un ailleurs, qui hantent comme un aimant lointain son roman. Benjamine d’une nombreuse fratrie, la narratrice du livre ne cesse en effet de répéter qu’elle veut partir, s’en aller, de quitter son village perdu pour vivre enfin. A défaut de la France, à défaut même de Bucarest où vit l’excentrique tante Muza, elle prend le car et s’en va regarder le Dniestr. « Je le suis des yeux. Je déploie mes voiles et je vogue au large, vers la mer. (….) Si je ne vais pas au moins une fois par mois voir le Dniestr couler vers l’aval, je tombe malade », nous confie-t-elle.

Un quotidien inventif et malicieux

Si le roman s’achève à l’aube d’un départ, il commence par une arrivée. En l’occurrence une naissance, celle de la narratrice, racontée par elle-même. Un cri, de peur. « Maman, c’est le camion du kolkhose qui l’avait emmenée à l’hôpital, moi, papa m’a ramenée à la maison sur la luge », explique-t-elle ensuite. Le bébé rejoint alors ses frères et sœurs sur la lejanka, l’espace entre le poêle et le mur, aménagé en couchage. Chapitre après chapitre, sans souci de logique contraignante, l’enfant qui grandit égrène avec un regard curieux, poétique et malicieux, un quotidien très pauvre mais riche en inventivité. On apprend ainsi comment transformer les bonbons fourrés à la marmelade abîmés en eau-de-vie ou ce qu’il faut faire quand le pain arrive « mal cuit » dans le magasin du père.

C’est une époque où même la littérature de langue roumaine est publiée en caractères cyrilliques et où un homme qui élève des pigeons différents – des pigeons de race avec un toupet sur la tête et des plumes frisées – peut être condamné à la déportation en Sibérie avec toute sa famille. L’enfant qui grandit nous apprend aussi qu’il est bon d’avoir en réserve un chemin que l’on n’a jamais pris et que « l’hiver, c’est comme un mardi. Triste et sans espoir. Il te tient attaché à la maison comme un chien à sa chaîne ».

« Cette corde qui m’attache à la terre ». De Lorina Bălteanu. Traduit du roumain par Marily le Nir. Editions des Syrtes, 202 p.

« Cette corde qui m’attache à la terre ». De Lorina Bălteanu. Traduit du roumain par Marily le Nir. Editions des Syrtes, 202 p.

En littérature, comme en balade, il faut parfois modérer son allure pour explorer les chemins de traverse. Il serait dommage en effet de manquer les coquelicots ou les baies qui poussent sur les bas-côtés de nos habitudes. « Cette corde qui m’attache à la terre », le premier roman de Lorina Bălteanu, est de cette trempe-là. Une […]

Jean-Jacques Busino est un discret, un modeste des plus talentueux. Il n’a pas son pareil pour s’arrimer aux grandes questions de notre temps sans se montrer ni pontifiant, ni didactique. Né en 1965 à Genève de parents italiens, cet écrivain rare s’est fait remarquer dans les années 90 comme l’un des pionniers du polar en Suisse romande. Même s’il figure dans la collection Tenebris de BSN Press, son nouveau livre, « Village », s’éloigne passablement du noir pour tutoyer la parabole ou la fable. Un roman, à sa manière presque optimiste, et qui aborde avec humour deux thèmes délicats : la vieillesse et l’émigration.

Le narrateur du roman, Eduardo Morinaro, n’a rien d’un héros. Il aurait plutôt tendance à se taire pour éviter les conflits. Et cela ne lui a pas réussi. A la suite d’un scandale touchant le service social dont il était responsable à Palerme, le voici relégué, à titre de sanction, dans un petit village « de soixante habitants et de six cents maisons » construit sur une colline au centre de la Sicile.

Un syndic amoureux de la justice

A Orlitone, le paysage est magnifique, mais la vie quotidienne des plus déprimantes. La moyenne d’âge se situe dans les soixante-dix ans avec, pour principale « attraction », le curé, lui aussi proche de la retraite mais qui « pète le feu et semble mû par une force surnaturelle ». Autre individu remarquable, et en l’occurrence incontrôlable, le syndic, Gianmaria Salentino. Cet homme au verbe vert et cru, impulsif en diable, n’hésite pas à jeter ses chaussures à la tête de ses adversaires et va jusqu’au bout de ses principes d’égalité et de justice . C’est ainsi qu’un jour débarquent sur la place du village trente-trois familles syriennes. Elles vont prendre possession des maisons vides et ramener la vie à Orlitone. Pour la plus grande joie du curé.

Alors bien sûr, tout n’ira pas de soi. Du côté des autochtones, la méfiance est de mise, sans même parler du patron du bistro, Marc’Antonio, un proche de Fratelli d’Italia qui appelle les siens à venir protester. Les qualités humaines et les multiples talents des Syriens vont toutefois rapidement venir à bout des réticences de leurs hôtes. Et quand les carabiniers débarquent, tout le monde s’unit pour leur faire rebrousser chemin.

Résumé ainsi, « Le Village » pourrait sembler un brin naïf et bien-pensant. Il ne l’est jamais. Jean-Jacques Busino n’exclut en effet de son récit ni la violence, ni la jalousie ni la mort. Et prend un malin plaisir à mettre en scène des femmes fortes, voire un brin guerrières. On l’a dit, ce roman est un conte. Et comme dans les contes, tous les rêves sont permis, et tous les espoirs possibles.

« Le Village ». De Jean-Jacques Busino. BSN Press, collection Tenebris, 302 p.

« Le Village ». De Jean-Jacques Busino. BSN Press, collection Tenebris, 302 p.

Jean-Jacques Busino est un discret, un modeste des plus talentueux. Il n’a pas son pareil pour s’arrimer aux grandes questions de notre temps sans se montrer ni pontifiant, ni didactique. Né en 1965 à Genève de parents italiens, cet écrivain rare s’est fait remarquer dans les années 90 comme l’un des pionniers du polar en […]

Stupéfaction ! Incrédulité ! Ravissement ! Bien que paru en 1945, « La Lucarne » de Jean Eckert (1910-1995) reste totalement actuel. Et son auteur, notre parfait contemporain. Publié chez Gallimard, salué notamment par André Gide et Raymond Queneau, cet écrivain talentueux aux multiples visages a connu un succès certain avant de tomber dans l’oubli. Depuis 2005, il revient sur le devant de la scène grâce aux Editions Joëlle Losfeld qui, dans leur collection Arcanes, republient peu à peu ses romans, inédits ou introuvables. « La Lucarne » en est le neuvième. Et sa lecture s’avère un authentique enchantement.

Chez Jean Meckert, le biographique flotte toujours à fleur de page. Et pour cause ! . Né en 1910 dans une famille qui rapidement se disloque, il connaît, enfant, l’abandon – il grandit dans un orphelinat – la pauvreté, le froid et la faim. Après son certificat d’études, il effectue différents petits boulots, se retrouve au chômage puis s’engage dans l’armée pour fuir la misère. De retour à la vie civile, il commence à écrire, mais la guerre éclate. Meckert est mobilisé, puis interné en Suisse avec quelque 38 000 soldats français. En décembre 1941, « Les coups », son premier roman, paraît aux Editions Gallimard. Un succès commercial ! Le romancier débutant abandonne alors son travail pour se consacrer à l’écriture. Parallèlement, il écrit, entre 1950 et 1985, vingt-et-un romans policiers publiés dans la Série noire sous le pseudonyme de John Amila, puis de Jean Amila.

Surmonter la fatalité des guerres

Blancs ou noirs, ses livres partagent avec la même fougue son engagement libertaire et son antimilitarisme militant. Le rêve d’un monde autre dont Edouard Gallois, le protagoniste de « La Lucarne », est à la fois l’incarnation et le porte-parole. « Tout angoissé d’humble peine quotidienne, tout serré de malchance », ce jeune chômeur, ancien comptable, contemple la Seine un jour d’octobre 1938 en pensant à la guerre. Il est accoudé sur le pont d’Iéna lorsque, littéralement, une certitude vient le visiter : « La nécessité absolue de la paix ». Il explique alors à Gisèle, sa femme inquiète et sceptique, qu’il faut former la grande armée de la paix pour surmonter la fatalité des guerres, « empêcher qu’il y ait toujours des millions de morts vainqueurs et de morts vaincus ». Edouard, désormais, consacre ses forces et son énergie à transmettre ses convictions. Il est prêt à tout sacrifier pour « agir un peu pour la grande paix du monde ».

Certains le traitent de communiste, d’autres de pacifistes. Ils n’ont rien compris. Edouard ne croit ni aux idéologies ni aux bons sentiments. Mais il peine à le faire comprendre. Sa femme finit par le quitter, il perd son appartement, la santé, et jusqu’à la raison. Jusqu’à ce qu’au soir du 14 juillet 1939, par la douceur de la promesse d’une femme, « Edouard Gallois redevenu bonhomme » retrouve le rire et un nouveau goût à vivre.

« La Lucarne » n’est toutefois pas que l’histoire d’un homme humble et remarquable. C’est aussi celle d’une langue qui résiste, se rebelle et constamment s’invente sans afféterie ni fioritures. « Il y a toujours du monstre antédiluvien dans une idée qui prend forme » écrit ainsi Jean Meckert avant d’évoquer plus loin des petits cris qui font « comme du lavage de nuages ». Et ses images, ses phrases apparemment anodines, ses descriptions aussi, sont si belles qu’on se retrouve un peu jaloux de ce texte qui, quatre-vingts ans plus tard, reste toujours aussi jeune et juste.

Les œuvres de Jean Meckert 9, « La Lucarne ». Présenté par Stéfanie Delestré et Hervé Delouche.. Editions Joëlle Losfeld, collection Arcanes, 246p.

Les œuvres de Jean Meckert 9, « La Lucarne ». Présenté par Stéfanie Delestré et Hervé Delouche.. Editions Joëlle Losfeld, collection Arcanes, 246p.

Stupéfaction ! Incrédulité ! Ravissement ! Bien que paru en 1945, « La Lucarne » de Jean Eckert (1910-1995) reste totalement actuel. Et son auteur, notre parfait contemporain. Publié chez Gallimard, salué notamment par André Gide et Raymond Queneau, cet écrivain talentueux aux multiples visages a connu un succès certain avant de tomber dans l’oubli. Depuis 2005, il revient sur le […]

Que reste-t-il de la Russie progressiste qui, le temps d’une décennie, a osé croire aux droits de l’homme et à l’amour possible entre gens du même sexe ? Rien, moins que rien, déplore Sergueï Shikalov dans « Espèces dangereuses ». Tout au plus des souvenirs, des promesses, une chanson de Dalida massacrée au karaoké, des silhouettes marchant main dans la main sous les lampadaires, « des larmes gelées sur des joues surmaquillées », « des nez cassés et des étendards arc-en-ciel brandis pendant une énième marche des fiertés rapidement avortée ».

Serguëi Shikalov est né en 1986 en Russie. Passionné depuis l’adolescence par la culture française, il a fait des études supérieures en linguistique et traductologie à Moscou avant de s’installer dans l’Hexagone en 2016. « Espèces dangereuses », son premier roman, écrit en français dans une langue à la fois précise et délicate, est une évocation sans fausse pudeur ni tabou de cette dizaine d’années pendant lesquelles, écrit-il, « on a existé ».

A condition de faire profil bas

Le narrateur, en effet, choisit de dire « on ». « On » pour nous, pour eux, pour toi et moi, pour tous ceux qui crurent enfin pouvoir sortir des ghettos. « On » pour éviter tout amalgame avec un histoire trop personnelle sans pour autant prétendre parler au nom d’une communauté. Une manière aussi de prévenir l’auto-censure et d’oser tout dire, ou presque. Bref de revendiquer une normalité que l’on crut un temps entrevoir même en Russie.

Cette ouverture vers une liberté nouvelle eut une date fondatrice. Elle connut son printemps sous Eltsine : « Les élus du peuple avaient eu la grâce de radier notre « catégorie sociale » du code pénal le 27 mai 1993. Fini l’article 121», se réjouit l’auteur. Désormais les homosexuels jouissent de tous les droits du citoyen garantis par la Constitution. A condition, toutefois, de rester discrets, de faire profil bas. « Une façon de remercier l’Etat de nous avoir radiés de la liste des espèces dangereuses ».

Mylène Farmer à Moscou

Nouvelle étape au tournant du millénaire, lorsque Mylène Farmer vint donner son premier concert à Moscou. D’un coup, les homosexuels semblent ne plus déranger personne. On les retrouve en prime time à la télévision pour parler de leurs livres, dans les théâtres les plus réputés, dans les hit-parades avec leurs chansons. « Une petite révolution sur laquelle il valait mieux ne pas attirer l’attention de peur de tout faire foirer. » Il est vrai aussi, qu’à l’époque, le jeune et dynamique président Poutine a d’autres préoccupations, utilisant notamment les prétendus attentats terroristes pour mieux s’ancrer au pouvoir.

Et puis peu à peu, sans que personne n’y prenne garde, le vent commence à tourner. Et quand, en 2012, Poutine reprend « le flambeau de la présidence des mains de son acolyte technophile » Dmitri Medvedev, tout s’accélère. Une nouvelle loi répressive est votée, homosexualité redevient synonyme de pédophilie. « Un dernier clou dans notre cercueil recouvert d’un drapeau arc-en-ciel. » La fin des libertés, pour tous. Mais les autres ne s’en apercevront que plus tard. Une seule solution : s’en aller. « Le goût de l’échec n’avait jamais été aussi amer. »

« Espèces dangereuses ». De Sergueï Shikalov. Seuil, 220 p.

« Espèces dangereuses ». De Sergueï Shikalov. Seuil, 220 p.

Que reste-t-il de la Russie progressiste qui, le temps d’une décennie, a osé croire aux droits de l’homme et à l’amour possible entre gens du même sexe ? Rien, moins que rien, déplore Sergueï Shikalov dans « Espèces dangereuses ». Tout au plus des souvenirs, des promesses, une chanson de Dalida massacrée au karaoké, des silhouettes marchant main […]

A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.

Photo: Lara Schütz